- Partnerschaft für digitale Vernetzung und damit höhere Einsatzfähigkeiten im Defence-Fahrzeugbereich.

- KI-Software-Integration: Betriebssystem von ARX Robotics soll digitale Fähigkeiten der Fahrzeuge von Mercedes-Benz Special Trucks erhöhen.

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie durch Innovationspartnerschaften.

Leinfelden-Echterdingen / München – Daimler Truck und ARX Robotics, eines der führenden Unternehmen für unbemannte autonome Landsysteme mit Sitz in München, planen eine strategische Partnerschaft. Hierfür haben die Unternehmen nun eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist, gemeinsam die nächste Generation der digitalen Entwicklung im Bereich militärischer Fahrzeuge voranzutreiben.

Die Unternehmen wollen künftig Robotik- und KI-Technologien von ARX Robotics in Fahrzeugplattformen von Daimler Truck integrieren und so eine höhere Vernetzung, Einsatzfähigkeit und Effizienz der Fahrzeuge erreichen. Speziell die militärischen Fahrzeugvarianten der Baureihen Unimog und Zetros, die die Organisationseinheit Mercedes-Benz Special Trucks in Wörth am Rhein entwickelt, produziert und vertreibt, sollen durch Sensorik- und Software-Module und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für ein breiteres Aufgabenspektrum befähigt werden können. Im Vordergrund steht dabei neben der Vernetzung die Bedienung durch Teleoperation und das autonome Fahren im freien Gelände. Die neuen digitalen Möglichkeiten basieren auf dem innovativen Mithra OS-Betriebssystem von ARX Robotics. In enger Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen die Technologie basierend auf Erfahrungswerten stetig weiterentwickeln.

Daimler Truck und ARX Robotics planen Partnerschaft im Bereich Defence-Mobilität

Daniel Zittel, Head of Defence Sales, Mercedes-Benz Special Trucks: „Derzeit investieren und wachsen wir im Defence-Bereich, um Kundenbedürfnisse noch besser zu erfüllen und spezialisierte Lösungen für militärische Aufgaben anzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ARX Robotics, einem der führenden Startups für autonome Bodensysteme. Digitalisierung und KI werden eine Schlüsselrolle im Verteidigungsbereich spielen, insbesondere bei der Cyberabwehr, der Verteidigungslogistik und der internationalen Zusammenarbeit.“

Marc Wietfeld, Mitbegründer und CEO von ARX Robotics: „Die Zukunft von Landstreitkräften ist softwaredefiniert, denn nur so können sie im Bedarfsfall eng vernetzt agieren. Moderne Fahrzeuge sollten deshalb die aktuellen Software- und KI-Module aufnehmen können, um auch weiterhin ein effizienter Teil der NATO-Streitkräfte zu sein. Die Lösungen von ARX Robotics können in Verbindung mit den Offroad-Fahrzeugen von Mercedes-Benz Special Trucks für deutlich mehr Effizienz im Defence-Fahrzeugbereich sorgen. Unser geplantes Gemeinschaftsprojekt verfolgt einen europäischen Ansatz und zielt darauf ab, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie zu stärken.“

Integration des Mithra OS-Betriebssystems in Zetros und Unimog

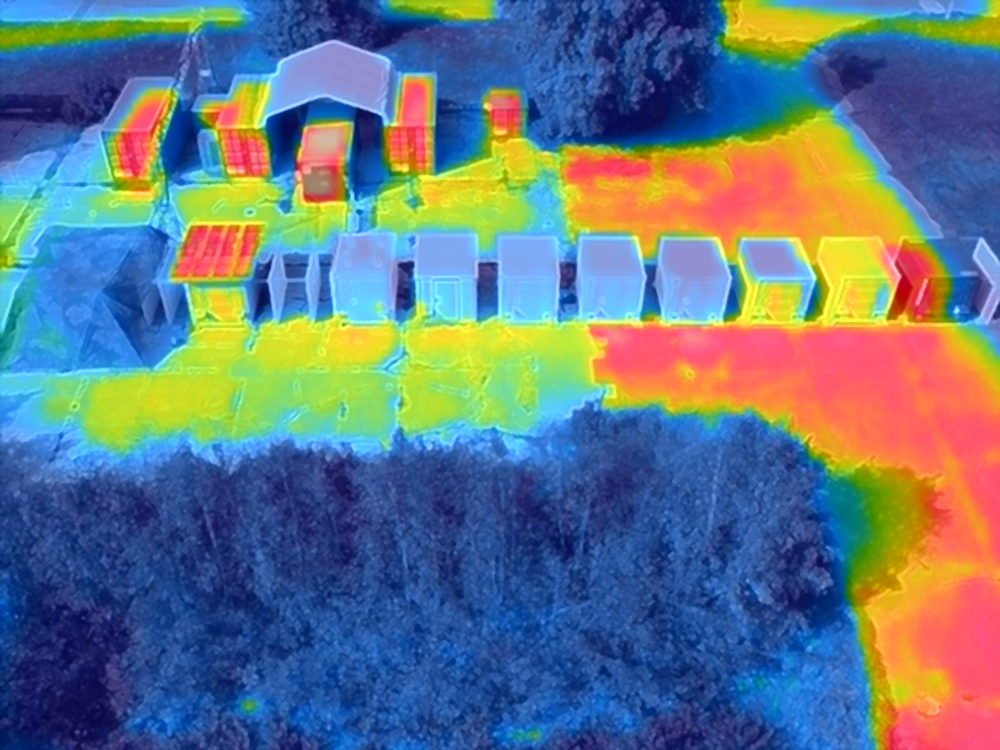

Die Fahrzeugflotten sollen durch Ausstattungserweiterungen und die Integration des Betriebssystems Mithra OS die Fähigkeit erhalten, sich mit anderen softwaredefinierten Systemen, wie beispielsweise kompatiblen Fahrzeugen oder Drohnen, zu vernetzen. Das vereinfacht ein koordiniertes Vorgehen der verschiedenen Einheiten. Besonders wichtig ist das bei sogenannten Multi-Domain-Operationen, also Einsätzen bei denen gleichzeitig am Boden und in der Luft agiert wird.

Operationstablet von ARX Robotics

Technologisches Kernstück ist der ARX Core, die zentrale Computing- und Networkingeinheit, die in den Fahrzeugen verbaut werden soll und die Einbindung von verschiedenen Sensoren, Kameras und Funksystemen unterstützt. Damit ist Objekterkennung und schnelle Datenerfassung und -übermittlung in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz möglich. Die Fahrzeuge sollen dadurch beispielsweise in die Lage versetzt werden, autonom den besten Weg im Gelände zu einem definierten Standort zu finden, Minenräumungen ferngesteuert durchzuführen oder Verletzte aus Risikobereichen zu evakuieren, ohne dabei Besatzungsmitglieder in Gefahr zu bringen.

In einem ersten Schritt werden gemeinsame Prototypen vom Typ Mercedes-Benz Zetros mit den digitalen Systemen von ARX Robotics ausgestattet. Nach der technischen Implementierung in das Gesamtfahrzeug wollen die Partner unterschiedliche Einsatzszenarien erproben und weitere Fahrzeugtypen, wie beispielsweise auch den Unimog, für umfassende Vernetzung, Teleoperation und autonomes Fahren im freien Gelände befähigen.

Auch Nachrüstung bestehender Flotten möglich

Um zur Erneuerung der NATO-Fahrzeugflotte bestmöglich beizutragen, verfolgen ARX Robotics und Mercedes-Benz Special Trucks den Ansatz, bestehende und neue Fahrzeuge gleichermaßen mit digitalen Fähigkeiten auszustatten, beziehungsweise diese nachzurüsten. Das zweigleisige Vorgehen ermöglicht eine schnellere Umsetzung der Modernisierung und eine bessere Nutzung vorhandener Ressourcen.

Über ARX Robotics

ARX Robotics ist eines der führenden deutschen Defense Tech-Startups. Das Unternehmen entwickelt autonome unbemannte Bodensysteme mit skalierbaren Hardwarekomponenten und Softwarearchitekturen. Mit seinen innovativen, modularen Plattformen nutzt ARX Robotics Software-Defined Defence und Robotik um Produktivität, Effizienz und Sicherheit in verschiedenen Branchen neu zu gestalten. Mit seinem System ARX Mithra OS digitalisiert ARX bestehende militärische Systeme und Fahrzeugflotten und transformiert sie in Software- und KI-gestützte, vernetzte System. ARX-Systeme werden derzeit von sechs europäischen Streitkräften beschafft oder getestet. ARX Robotics wird von renommierten Investoren wie Project A Ventures und dem Nato Innovation Fund unterstützt.

Über Mercedes-Benz Special Trucks

Innerhalb des Gesamtkonzerns Daimler Truck ist Mercedes-Benz Special Trucks als Geschäftsbereich für Sonderfahrzeuge verantwortlich für das Defence-Geschäft sowie unter anderem für die Segmente Feuerwehr und Katastrophenschutz. Mercedes-Benz Special Trucks bietet vom hochgeländegängigen Unimog und Zetros über die Lkw-Baureihen Atego, Actros und Arocs bis hin zu Schwerlastzugmaschinen eine große Bandbreite an Komplettfahrzeugen für militärische Anwendungen an. An den Produktionsstandorten in Wörth am Rhein und Molsheim (Frankreich) produziert Mercedes-Benz Special Trucks in hohen Stückzahlen für Großaufträge und setzt auch individuelle Kundenwünsche mit speziellen Sonderausstattungen um.

Ansprechpartner:

Lukas Hettmannsperger, +49 (0) 170 387 1112, lukas.hettmannsperger@daimlertruck.com

Ulrike Burkhart, +49 (0) 1608613757, ulrike.burkhart@daimlertruck.com

Text und Fotos: Daimler Truck