Extrem heiße Temperaturen in Einsatzgebieten können gelagerter Ausrüstung ordentlich zu schaffen machen. Nicht immer besteht dann die Möglichkeit, energiehungrige Geräte zur Kühlung zu nutzen. Das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB) im bayerischen Erding erprobte nun verschiedene passive Kühlungstechnologien.

Unterstützt durch die Wehrtechnische Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme, Pionier- und Truppentechnik (WTD 41) in Trier, die Wehrtechnische Dienststelle für Schutz- und Sondertechnik (WTD 52) in Oberjettenberg und weitere Dienststellen der Bundeswehr nahmen die Angehörigen des WIWeB die passiven Kühlungstechnologien unter die Lupe. Auch Unternehmen aus der Wirtschaft waren am Projekt beteiligt. Die Tests fanden dabei sowohl unter freiem Himmel als auch im Labor und unter einem Sonnensimulator statt.

Was wurde getestet?

Im Fokus der Untersuchungen standen verschiedene kühlende Beschichtungssysteme, die im Vergleich mit anderen passiven Kühlungstechnologien bewertet werden sollen.

Als Ausgangsbasis dienten den Fachleuten Container, die mit Standard-Lacken der Bundeswehr ohne Kühlungseffekt beschichtet sind. Manche davon wurden dann – ganz konservativ – mit einem Dach oder Tarnnetz beschattet.

Dem gegenüber stand die Erprobung neuer Technologien, wie spezielle kühlende Beschichtungen oder das Anbringen temperatursenkender Elemente, die die Erwärmung der Container deutlich verlangsamen.

Um die Wirksamkeit der verschiedenen Kühlungstechnologien besser vergleichen zu können, nutzte man in den verschiedenen Testcontainern den Stromverbrauch der dort installierten Klimaanlagen. Der Verbrauch der Klimaanlagen in den unbeschichteten Containern wurde einfach dem in den Containern mit neuer Beschichtung oder angebrachten Platten gegenübergestellt. Die bessere Kühlung durch die passiven Kühltechniken spiegelte sich in einem deutlich niedrigeren Stromverbrauch der Klimageräte wider.

Große Temperaturunterschiede

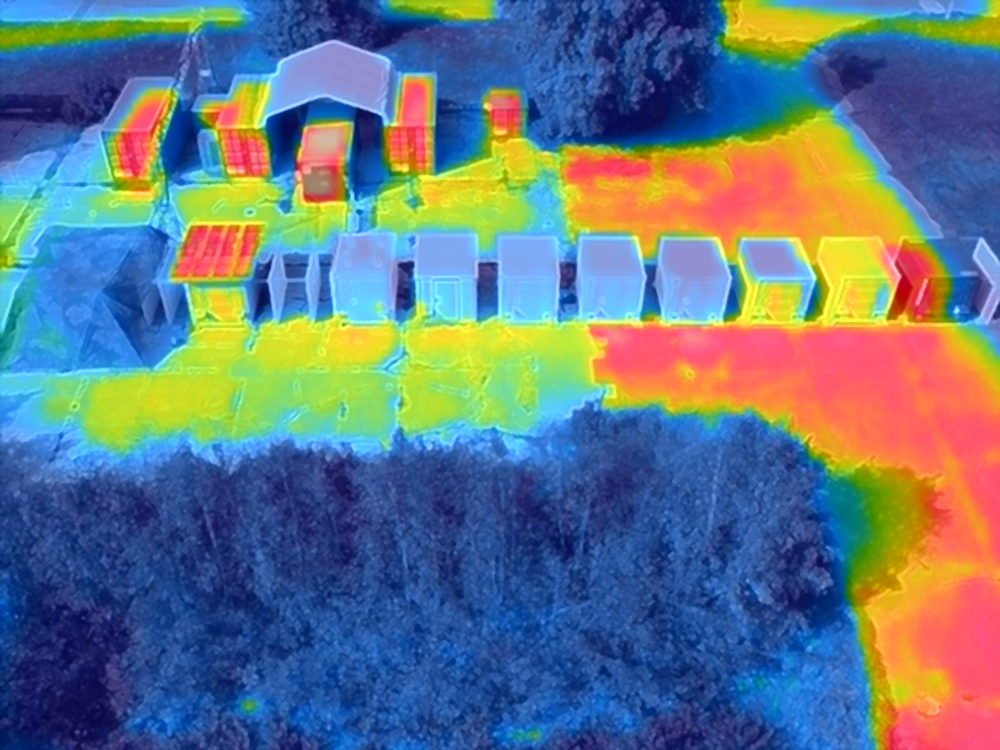

Während der Tests wurden an verschiedenen Stellen Temperaturmessungen durchgeführt – im Innern der eingesetzten Container und auch auf deren Oberfläche.

An einem sonnigen Tag mit einer Außentemperatur von knapp 33 Grad Celsius betrug zum Beispiel die Oberflächentemperatur eines bronzegrünen Referenzcontainers 60 Grad Celsius, während seine Innentemperatur auf 38 bis 40 Grad kletterte. Ein sandbeiger Referenzcontainer erhitzte sich außen auf immerhin 50 Grad. Im Inneren erreichte das Thermometer dagegen 36 bis 38 Grad.

Für die meisten der getesteten Kühlungstechnologien lag die Oberflächentemperatur zwischen 35 und 40 Grad Celsius. Bei einer auf passiver Strahlungskühlung basierenden Beschichtungstechnologie konnten im Vergleich dazu Oberflächentemperaturen um die 30 Grad Celsius erreicht werden. Das lag sogar unterhalb der gemessenen Lufttemperatur. Dieser verblüffende Effekt wird durch Reflexion des sichtbaren Lichts und Wärmeabstrahlung im Infrarotbereich erreicht.

Die Wärmeentwicklung im Innern verhielt sich entsprechend: In einem Container mit neuartiger Beschichtung und zusätzlichen temperatursenkenden Elementen wurden Temperaturen unterhalb der 30 Grad-Marke gemessen. Bei den anderen Technologien wie der Beschattung kletterte das Thermometer im Innern der Container auch nur auf 31 bis 33 Grad.

Wie geht’s weiter?

Alle in der Erprobung verwendeten Varianten zeigten eine kühlende Wirkung. Je nach Technologie ergeben sich aber unterschiedliche Vor- und Nachteile für eine Nutzung innerhalb der Bundeswehr. Beispielsweise ist bisher noch keine optimale Tarnwirkung der Beschichtungen gegeben. Dadurch müssten diese derzeit noch mit Tarnnetzen oder anderen Tarnvarianten kombiniert werden.

An die gewonnen Erkenntnisse während der Erprobungen und an die Schlussfolgerungen für die Eignung der verschiedenen Kühlvarianten innerhalb der Bundeswehr soll nun angeknüpft werden.

Die Entwicklung weiterer Farbtöne für ein noch größeres Einsatzspektrum, eine Betrachtung der Einflüsse von Oberflächenverschmutzung sowie eine Langzeitbetrachtung sollen bald erfolgen. Letzteres dient der Beobachtung der Alterungsprozesse der eingesetzten Materialen. Dabei werden unter anderem Faktoren wie die Haftung der Lacke und der Korrosionsschutz betrachtet.

Nur wenn auch diese Kriterien erfüllt sind, können die Beschichtungen überall genutzt werden. Schließlich müssen die neuen Technologien auch den besonderen Bedingungen in den Einsatzgebieten standhalten können und sich bestenfalls positiv auf die Tarnung auswirken.

Text: Heike Westhöfer

Erstmals veröffentlicht auf https://www.bundeswehr.de/ am 13.11.2023