Beitrag Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis und Nationaler Territorialer Befehlshaber zur ausgefallenen Informationsveranstaltung bB 2020

Mit dem „Dresdener Erlass“ vom 21. März 2012 wurden die formalen Grundlagen für eine umfängliche Neuausrichtung des Bundesministeriums der Verteidigung und seines Geschäftsbereiches geschaffen. Die damaligen haushälterischen Rahmenbedingungen zwangen dazu, Aufgaben, Fähigkeiten und finanzielle Ausstattung der Bundeswehr so in die Balance zu bringen, dass sie als „Armee im Einsatz“ das gesamte Einsatzspektrum bedienen und gleichzeitig durchhaltefähig auch längere Einsätze personell bestreiten konnte. Da man auch 2012 noch davon ausging, dass Deutschland ausschließlich ‚von Freunden umgeben‘ war, verfolgte man eine konsequente Ausrichtung auf Einsätze des Internationalen Krisenmanagements.

Mitten in die Umsetzung dieser Neuausrichtung fiel die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland in 2014. Die dadurch verschärften Spannungen schlugen sich schließlich in den strategischen Grundlagen der westlichen Sicherheitsarchitektur, wie den Beschlüssen des NATO Gipfel von Wales, und konsequenterweise auch in nationalen Dokumenten nieder. So beschreibt das Weißbuch 2016 die Landes- und Bündnisverteidigung – trotz der Gleichrangigkeit der Aufgaben der Bundeswehr – nunmehr wieder als anspruchsvollste Aufgabe für die Bundeswehr. Dieser Tage hat der Generalinspekteur der Bundeswehr dies noch einmal unmissverständlich in seinem Tagesbefehl hervorgehoben und das Erfordernis zum einen struktureller Anpassungen, zum anderen aber auch der Entwicklung eines entsprechenden „Mindsets Landes- und Bündnisverteidigung“ nachdrücklich unterstrichen.

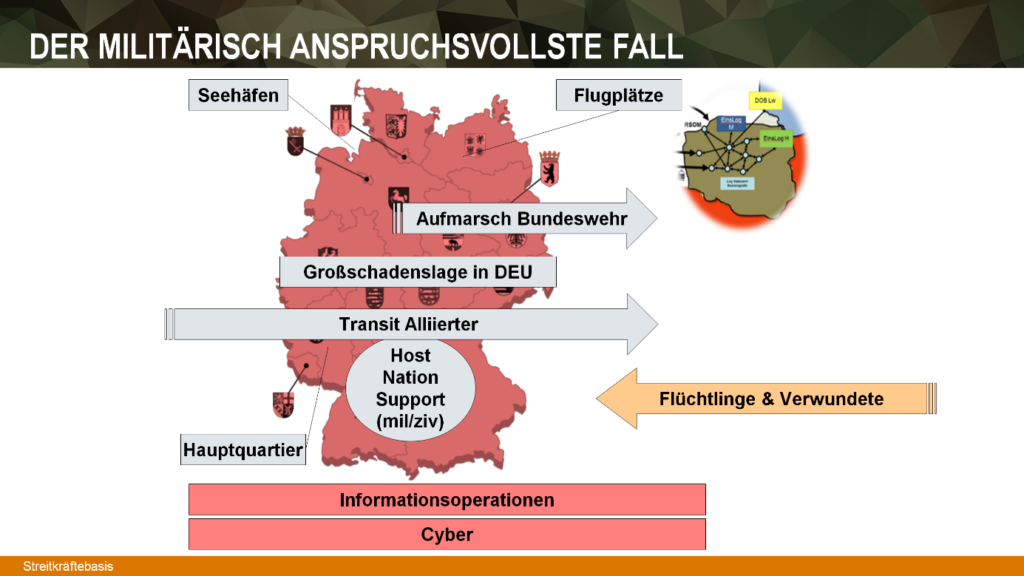

Der Fokus auf kollektive Verteidigung in NATO aber auch EU fordert insbesondere Deutschland aufgrund seines politischen Gewichtes, seiner wirtschaftlichen und militärischen Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt seiner zentralen geostrategischen Lage in Europa.

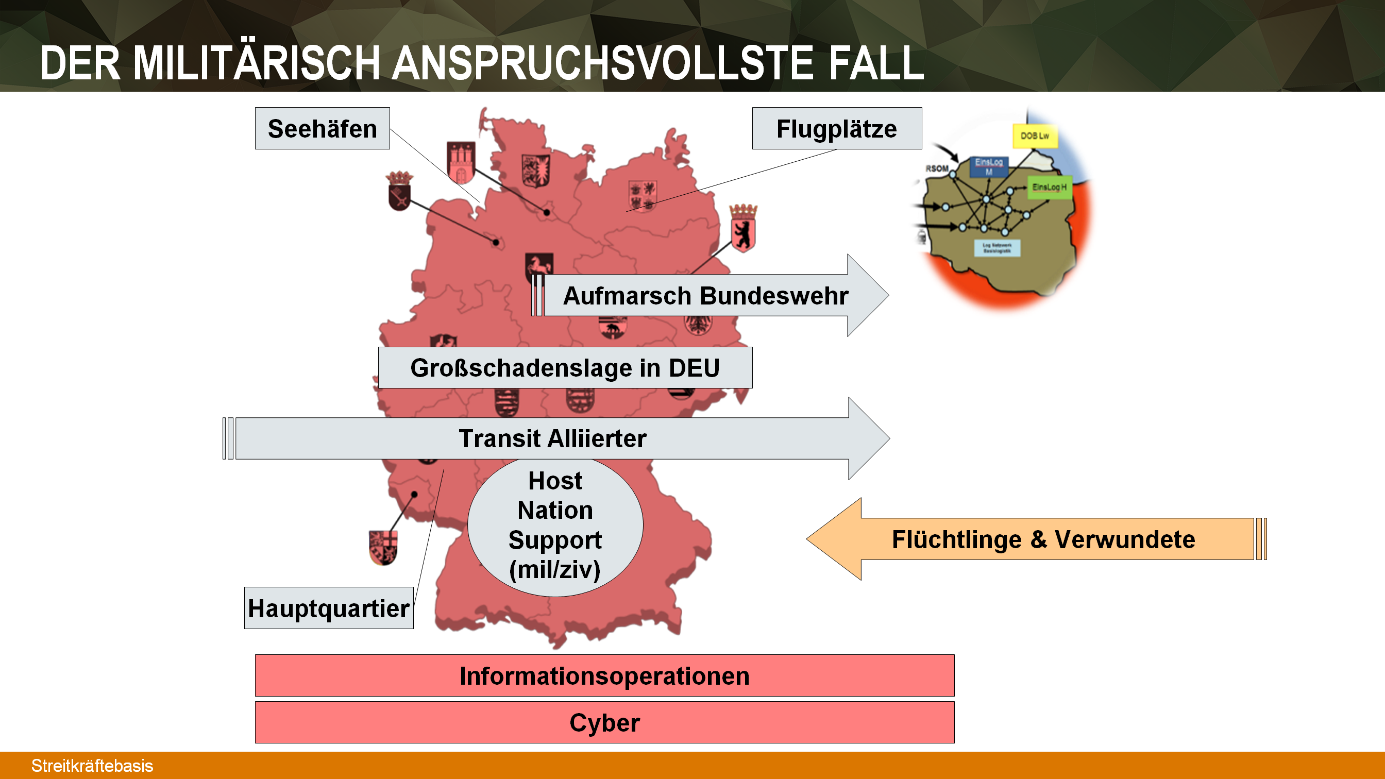

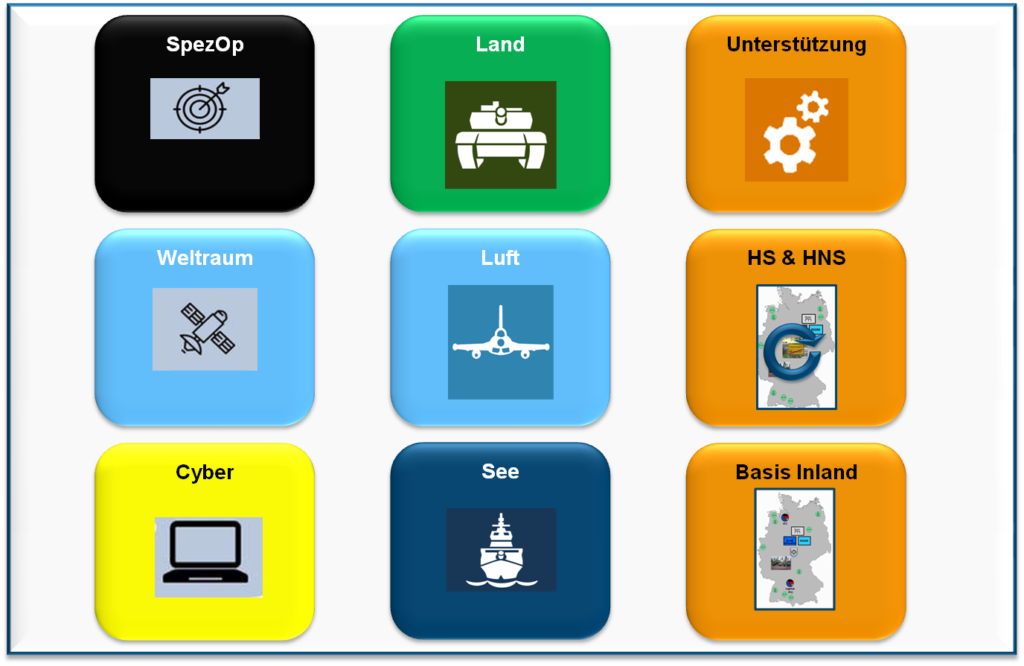

Deutschland spielt heute als leistungsfähige Mittelmacht in der kollektiven Verteidigung eine verantwortungsvolle Doppelrolle: Zum einen stellt die Bundeswehr Kampf- und Unterstützungskräfte für den Einsatz im unmittelbaren Operationsgebiet, zum anderen gewährleistet unser Land Beherbergung, Versorgung und Transit großer Truppenverbände in weite Teile Europas. Gleichzeitig werden nach wie vor die Aufgaben im Rahmen des Internationalen Krisenmanagements und des Heimatschutzes in all seinen Facetten weiterhin wahrgenommen.

Diesem veränderten, überaus komplexen und im anspruchsvollsten Fall gleichzeitig zu bewältigenden Aufgabenspektrum der deutschen Streitkräfte wird seit 2014 wieder verstärkt Rechnung getragen. Insbesondere die Anforderungen an die Streitkräftebasis wurden perspektivisch deutlich erweitert.

Abbildung 1: Sicherheitspolitische Herausforderungen aus heutiger Sicht © Bundeswehr / KdoSKB

Die Streitkräftebasis stellt nicht nur, zum Teil einzigartige, „Enabling“- und Unterstützungsfähigkeiten zur Gewährleistung der Durchhaltefähigkeit der Land-, Luft- und Seestreitkräfte bereit. Sie garantiert gleichzeitig die im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung so wichtige Funktionsfähigkeit der „Drehscheibe Deutschland“ inklusive eines passgenau auf die Anforderungen unserer Partner zugeschnittenen Host Nation Support. Darüber hinaus trägt sie im Rahmen ihrer territorialen Aufgaben die Verantwortung für alle Einsätze im Innern und für die Hilfeleistungen der Bundeswehr im Zusammenhang mit dem Heimatschutz.

Diesen anspruchsvollen Herausforderungen kann die Streitkräftebasis allein mit rein militärischen Lösungen nicht gerecht werden.

Zur Verdeutlichung ein konkretes Beispiel:

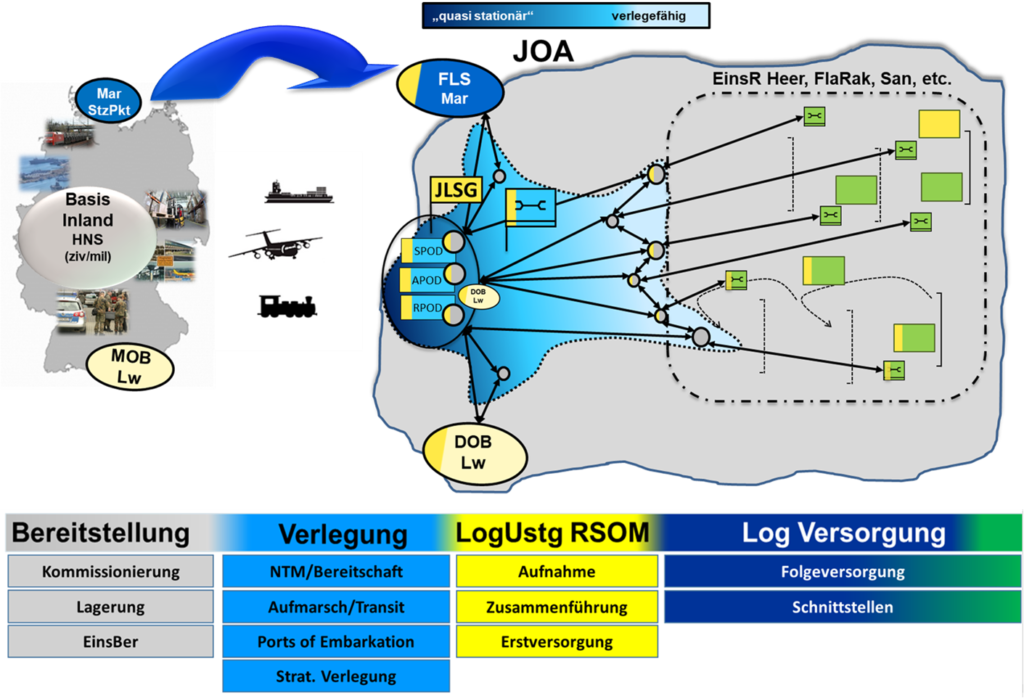

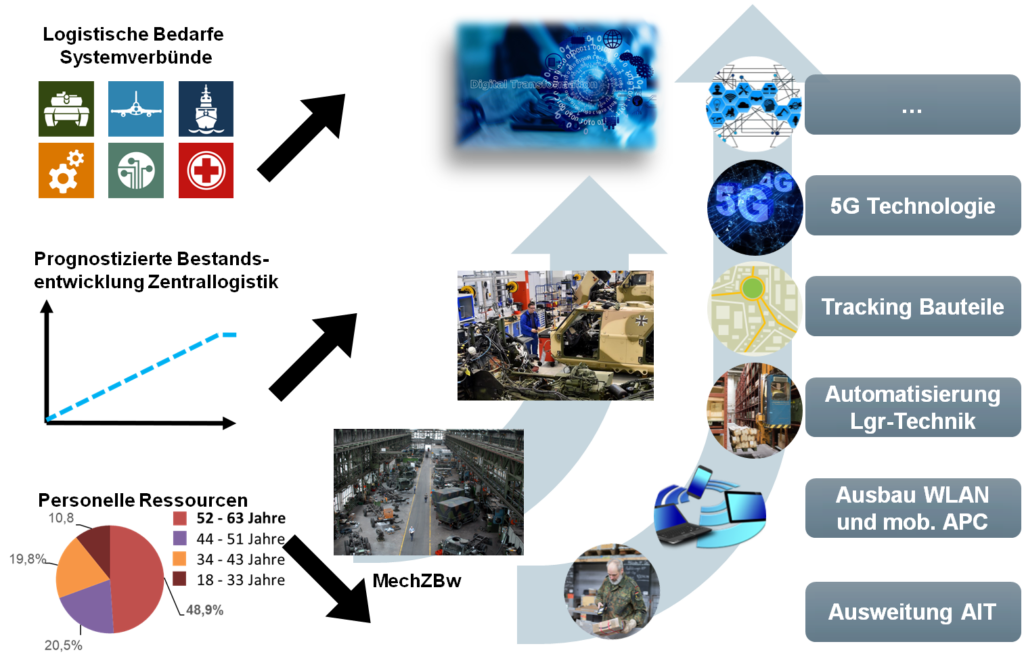

Die Nachfrage an Logistikleistungen ist in der Bundeswehr in den vergangenen Jahren, vor dem Hintergrund des neugewichteten Aufgabenspektrums, stetig angestiegen. Die Logistikkräfte der Streitkräftebasis sind konstitutiv sowie substanziell an allen deutschen Einsatzkontingenten beteiligt und sichern die Erst- und Folgeversorgung der eingesetzten Kräfte aus Deutschland heraus bis in die Einsatzgebiete. Zugleich sind sie verantwortlich für die Verlegung eigener Kräfte und Vorräte. Zusätzlich gewährleisten sie die Verlegung weiterer deutscher Truppenteile aus Deutschland heraus und deren Unterbringung im Einsatzland. Schließlich unterstützen sie den Transit alliierter Partner durch Deutschland und stellen die gesicherte Aufnahme sowie die anschließende logistische Versorgung und Unterstützung der Weiterfahrt im Einsatzgebiet – kurz den Reception, Staging and Onward Movement Prozess (RSOM) – sicher.

Dabei unterscheiden sich Szenare der Landes- und Bündnisverteidigung wesentlich von Einsätzen im Rahmen des internationalen Krisenmanagements. Erstere erfordern kürzere Reaktionszeiten und zeichnen sich durch einen höheren Verbrauch von Munition, Betriebsstoffen und Ersatzteilen aus. Dies wiederum begründet einen erhöhten Bedarf an Lagerkapazitäten und hochmobilen Logistikkräften der Streitkräftebasis.

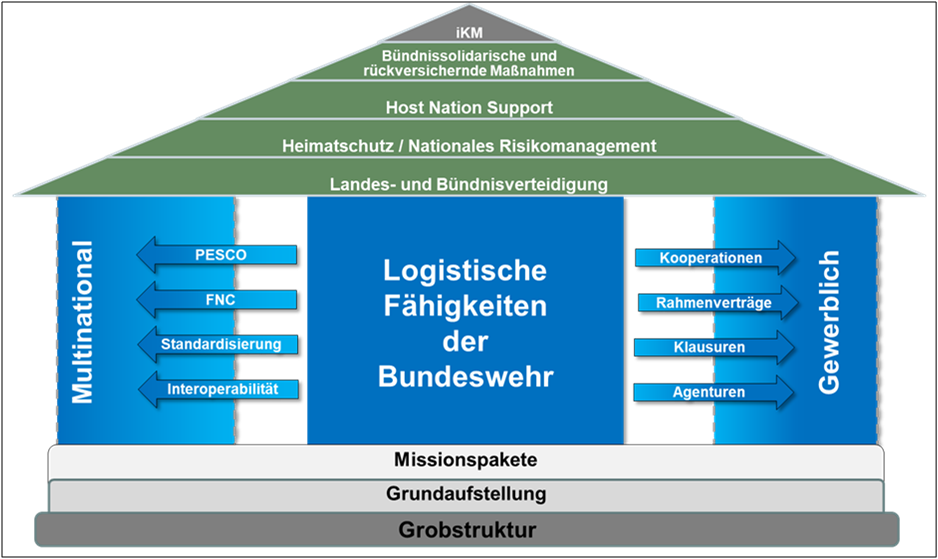

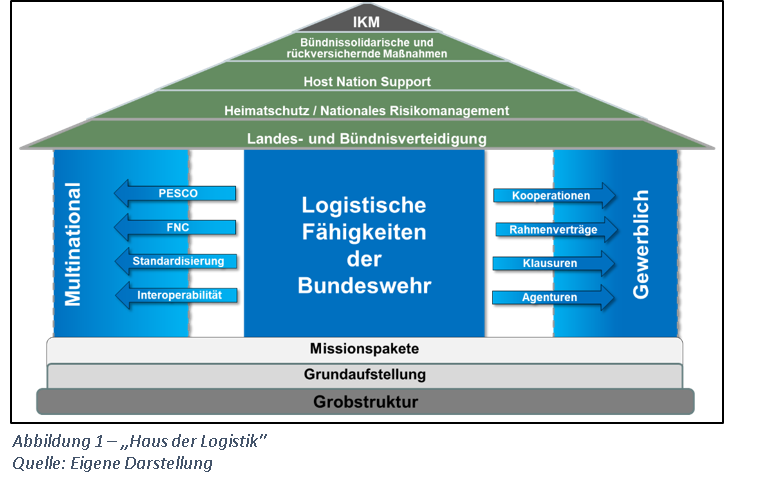

Anpassungen des Logistischen Systems der Bundeswehr (LogSysBw) sind somit zwingend erforderlich. Mit den vorhandenen eigenen Kräften und Mitteln der Streitkräftebasis ist dies jedoch allein nicht zu bewältigen. Vielmehr bedient sich die Streitkräftebasis hier einer Mischung aus nationalen und multinationalen militärischen Ansätzen in Ergänzung verschiedenster Kooperationen mit Industrie und Wirtschaft.

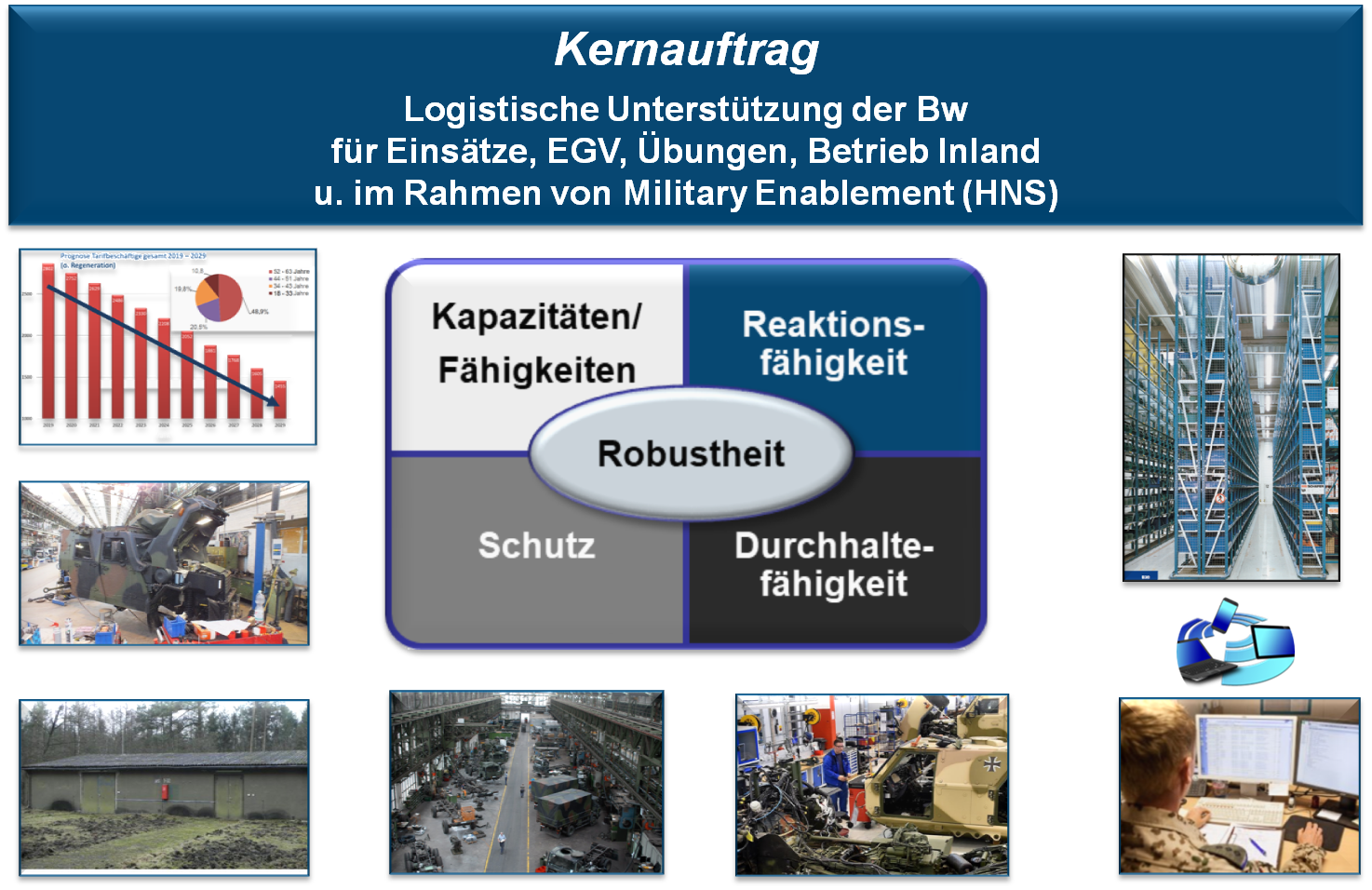

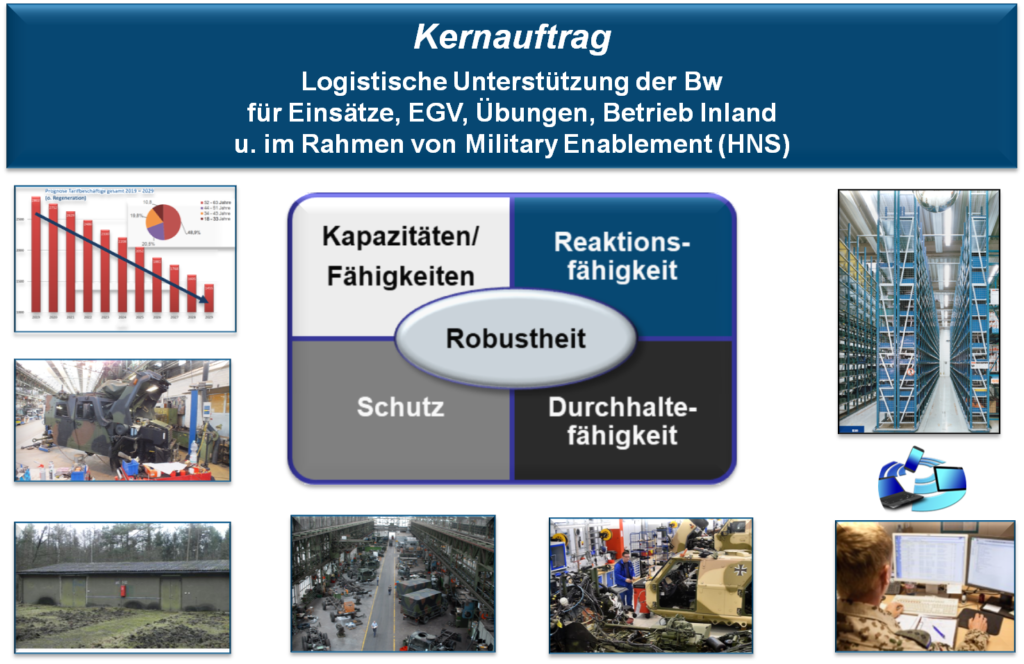

Abbildung 2: Das „Haus der Logistik“ © Bundeswehr / LogKdoBw

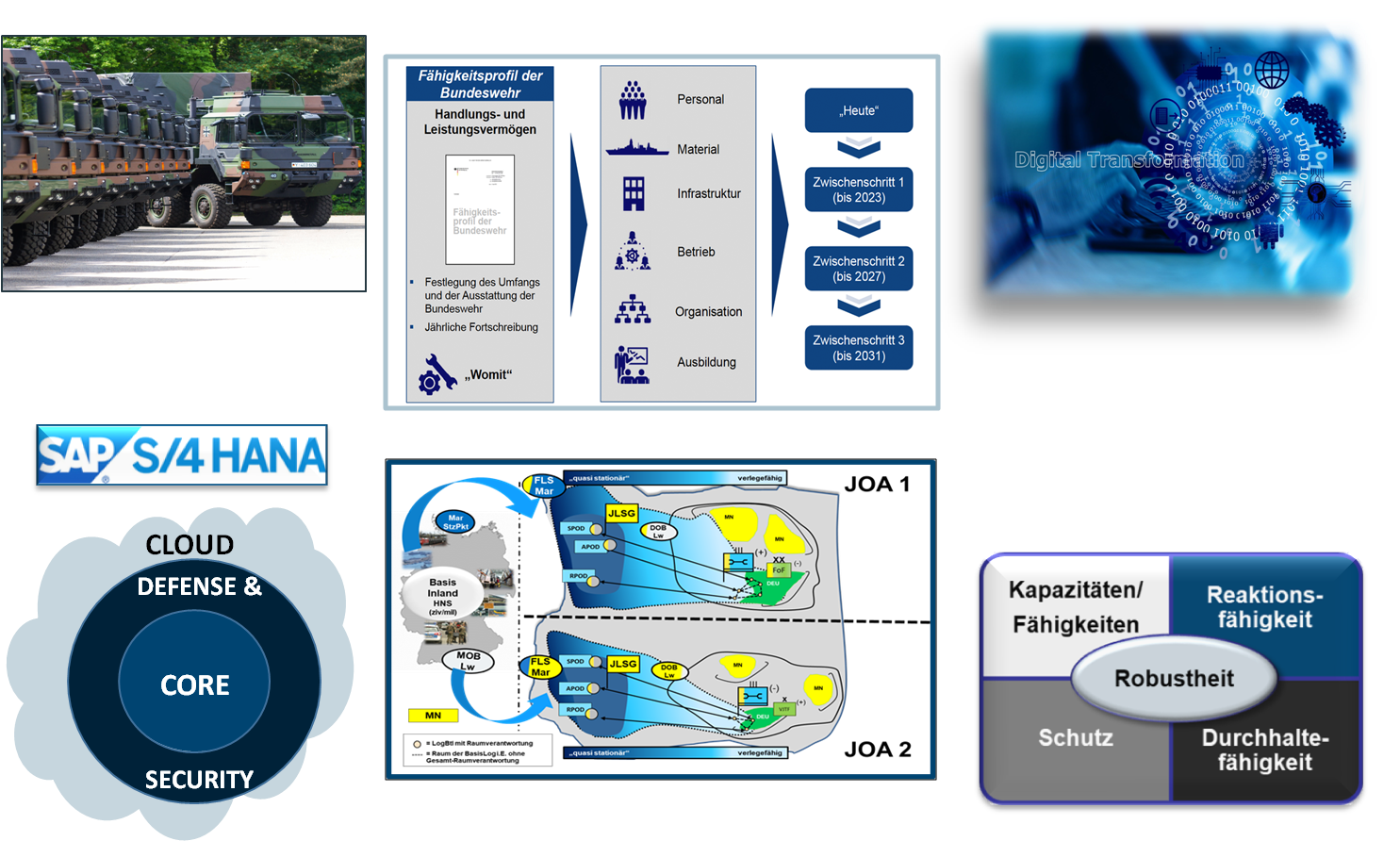

Den Fahrplan für die schrittweise Modernisierung der Bundeswehr insgesamt, und damit auch für die der Logistikkräfte der Bundeswehr, als wesentlicher Bestandteil fast aller beschriebenen Systemverbünde (bundeswehrübergreifende und auftragsbezogene Kräftedispositive), liefert das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Im Zentrum des ersten Schritts stehen dabei die Anteile der Bundeswehr, die bis Ende 2023 die volle Befähigung zur Landes- und Bündnisverteidigung erlangen müssen.

Aufgrund seiner besonderen Bedeutung für jede militärische Operation, bedeutet dies für das LogSysBw wesentliche strukturelle Veränderungen, die die Führungsfähigkeit eigener logistischer Verbände stärken, die Mobilität wie auch Agilität dieser fördern und ausgewählte Fähigkeiten ertüchtigen sollen.

Strukturveränderungen in vielen Bereichen weisen bereits heute den Weg in eine Zukunft der Streitkräftebasis mit gestärkten Fähigkeiten. Im Bereich der Logistik konnten wir zum Beispiel mit dem vor Kurzem in Burg neu aufgestellten Logistikregiment 1 die Führungsfähigkeit der mobilen Logistiktruppe in der Landes- und Bündnisverteidigung verbessern. Zugleich haben wir damit eine wesentliche Voraussetzung für die Führung der Nationalen Unterstützungskräfte – der so genannten Speerspitze der NATO – der Very High Readiness Joint Task Force 2023 geschaffen. Nahezu gleichzeitig konnten wir mit der Aufstellung des Logistikbataillons 163 in Delmenhorst eine kritische Fähigkeitslücke für die NATO im Bereich der RSOM-Fähigkeiten schließen. Um den Anforderungen der logistischen Unterstützung im Rahmen Landes- und Bündnisverteidigung in Gänze gerecht werden zu können ist beabsichtigt, neben den heutigen Kräften, weitere Bataillone und ein weiteres Logistikregiment aufzustellen.

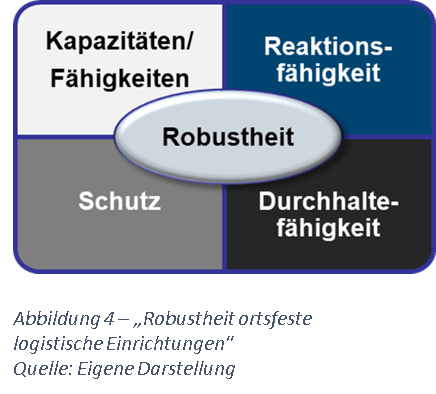

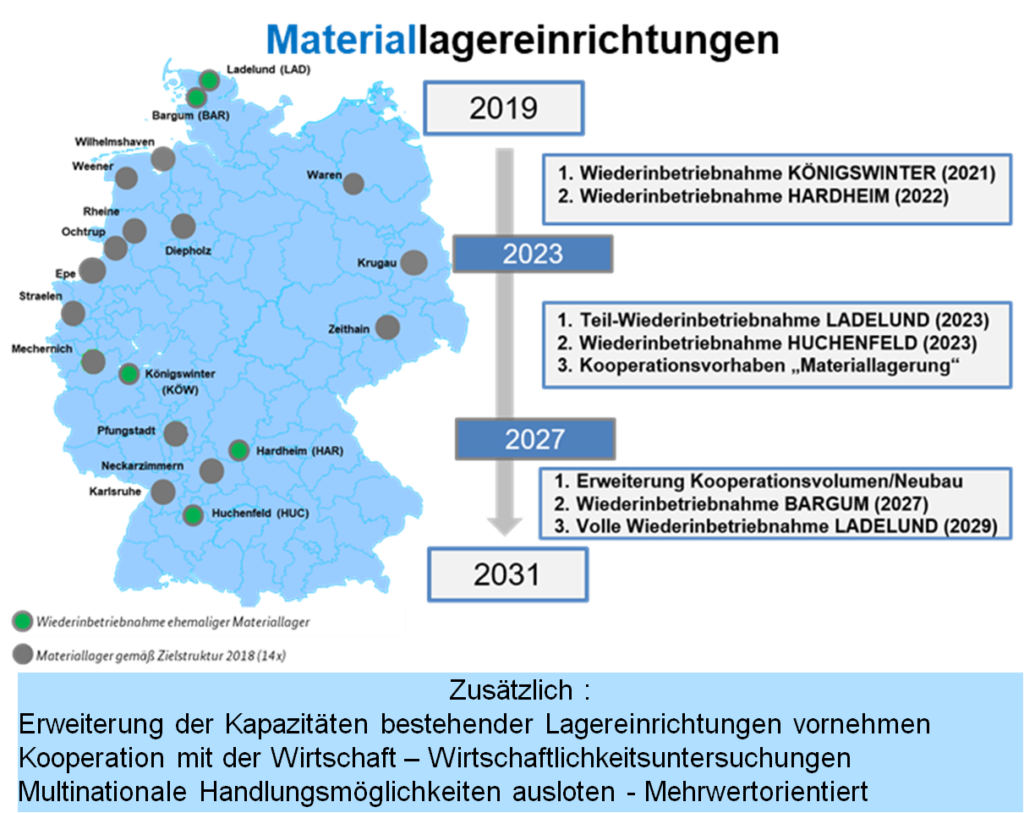

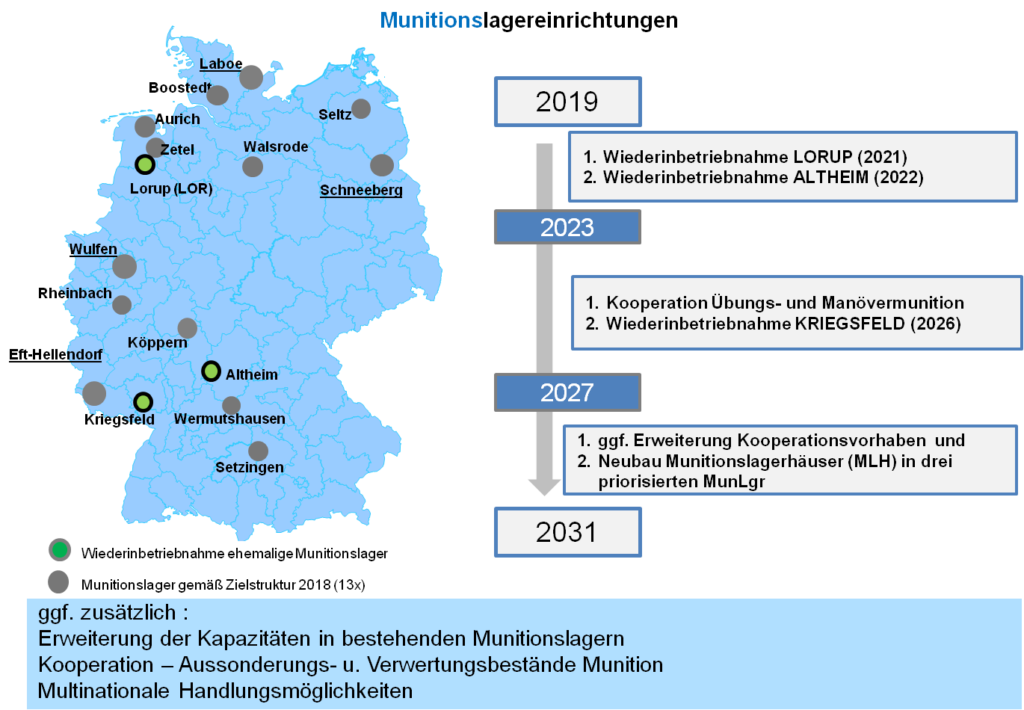

Auch im Bereich unserer eigenen Lagerlogistik konnten bereits substantielle Fortschritte erzielt werden. Insgesamt wird die Streitkräftebasis nach und nach ab 2021 acht Munitions- und Materiallager wieder in Betrieb nehmen. Die drei Munitions- und fünf Materiallager bereiten sich im Zuge des organisationsbereichsübergreifenden Projekts „ortsfeste logistische Einrichtungen 2019+“ auf den Zufluss von Versorgungsgütern vor. Die damit gewonnenen zusätzlichen Lagerkapazitäten der Streitkräftebasis werden künftig die schnelle und umfassende Bereitstellung des erforderlichen Materials ergänzend sicherstellen.

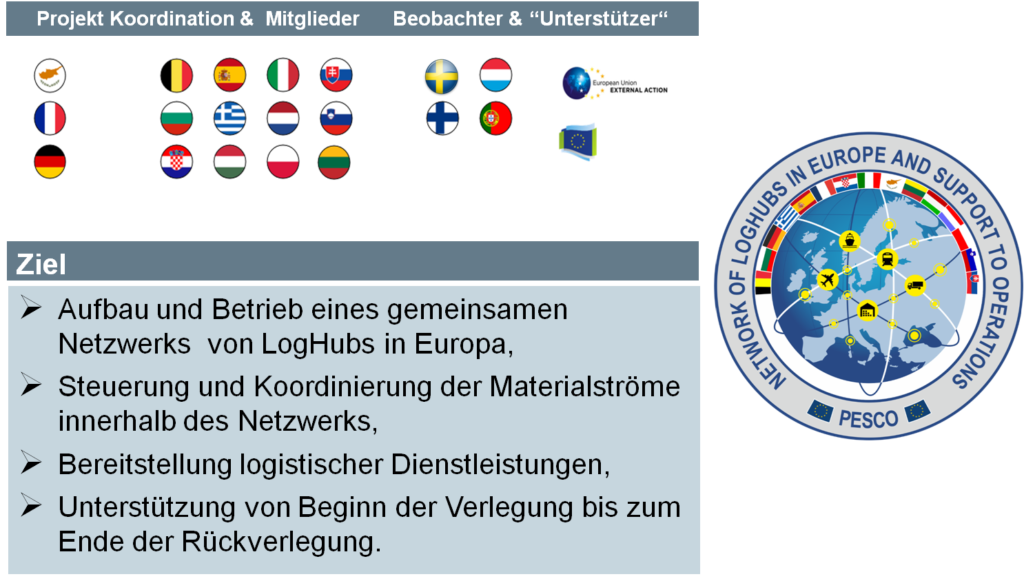

Multinationale Kooperationen auf der Ebene von NATO und EU festigen und erweitern die eigenen Fähigkeiten und schaffen Synergieeffekte unter den Partnernationen. So verfolgt zum Beispiel das Projekt „Network of LogHubs in Europe and Support to Operations” als eines der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit in Europa, auch bekannt als PESCO – Permanent Structured Cooperation – das Ziel, sich gegenseitig durch Leistungen in den Bereichen Transport, Lagerung, Umschlag sowie Instandhaltung oder durch die Möglichkeit der Vorausstationierung von Material zu unterstützen.

Die Streitkräftebasis stellt unter anderem einen sogenannten Logistic Hub, eine logistische Einrichtung des Bundeswehrdepots Süd im hessischen Pfungstadt. Dieser bietet den internationalen Partnern seit 2020 Umschlag- und Transportleistungen in Einsatzgebiete und Übungsräume. Bis Ende 2024 werden zudem weitere Möglichkeiten wie Zwischenlagerung, Vorausstationierung und werterhaltende Lagerung angeboten. Zusätzlich stellt Deutschland das seit Ende September voll einsatzfähige Joint Coordination Centre (JCC) am Logistikzentrum der Bundeswehr für dieses Projekt. Hierbei handelt es sich um ein Koordinierungselement, das multinational auf europäischer Ebene agiert. Auftrag des JCC ist die Unterstützung beim Aufbau und Betrieb eines robusten europaweiten Netzwerkes von militärischen logistischen Knotenpunkten. Durch den sukzessiven Ausbau dieses multinationalen Logistiknetzwerkes werden die Handlungsfähigkeit der EU und der europäische Pfeiler in der NATO gestärkt, da logistische Unterstützungsleistungen aufgrund der Harmonisierung und Standardisierung von Verfahren, effektiver und schneller umgesetzt werden können.

Ergänzt werden nationale und multinationale militärische Fähigkeiten zusätzlich durch gezielte Kooperationen mit Industrie und Wirtschaft. Die für Einsatz und Grundbetrieb erforderlichen logistischen Funktionalitäten werden schon heute in wesentlichen Aufgabenfeldern durch die Einbindung gewerblicher Dienstleister erbracht. Die Bundeswehr wird absehbar jedoch deutlich höhere gesicherte logistische Kapazitäten benötigen als heute militärisch verfügbar sind und zukünftig abbildbar sein werden. Der Ausbau von Kooperationen mit gewerblichen, logistischen Leistungserbringern ist daher notwendiger denn je. Das Projekt “Zukunftsorientierung Kooperationen in der Logistik“ untersucht Möglichkeiten, um zum Beispiel Teile der Materialbewirtschaftung und Lagerung, Instandhaltung und Fertigung sowie die logistische Unterstützung von Truppenverlegungen und intermodale Transporte in zivile Hände zu geben.

Sie sehen also: Allein im Bereich der Logistik wurden eine Vielzahl unterschiedlicher zukunftsorientierter Projekte auf verschiedensten Ebenen angestoßen und werden auch weiterhin zielstrebig verfolgt. Dieser Mix an Kooperationsbeziehungen zeichnet gleichfalls die Weiterentwicklungsprojekte unserer weiteren Spezialfähigkeiten wie ABC-Abwehr, Zivil-Militärische Zusammenarbeit und Feldjägerwesen aus. Nicht unterschlagen werden darf dabei, dass neue Strukturen und personeller Aufwuchs auch immer eine angemessene Ausstattung mit gut ausgebildetem Personal und ausreichend Material erfordern. In diesen Bereichen besteht in der Streitkräftebasis nach wie vor ein großer Nachholbedarf. Insgesamt sind die Weichen bei der Streitkräftebasis auf Wachstum, Fortschritt und Modernisierung ausgerichtet. Wir haben uns einen fundierten, anerkannten und realisierbaren Plan erarbeitet, den wir weiterhin Zug um Zug umsetzen werden.

Text und Grafiken: Kdo SKB

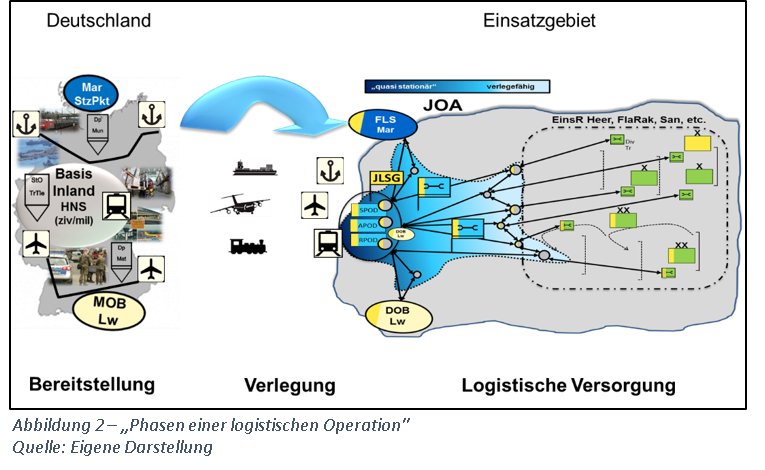

Ferner gilt es zu beachten, dass die logistische Unterstützung entlang der gesamten Prozesskette robust und durchhaltefähig gewährleistet werden muss. Gedanklich kann eine derartige Prozesskette als logistische Operation betrachtet werden, welche sich in die Phasen Bereitstellung, Verlegung und der logistischen Versorgung im Einsatz unterteilt. Die drei oben abgebildeten Säulen des LogSysBw wirken sich dabei in den Phasen in unterschiedlicher Gewichtung aus.

Ferner gilt es zu beachten, dass die logistische Unterstützung entlang der gesamten Prozesskette robust und durchhaltefähig gewährleistet werden muss. Gedanklich kann eine derartige Prozesskette als logistische Operation betrachtet werden, welche sich in die Phasen Bereitstellung, Verlegung und der logistischen Versorgung im Einsatz unterteilt. Die drei oben abgebildeten Säulen des LogSysBw wirken sich dabei in den Phasen in unterschiedlicher Gewichtung aus.