Welchen Fortschritt in der Umsetzung können die Absichtserklärungen zur Zeitenwende inzwischen aufweisen? Oder anders formuliert: Wo stehen wir beim Umbruch der Bundeswehr und im Schwerpunkt beim Umbruch in der Logistik der Bundeswehr? Dieser Leitfrage widmete sich die Informationsveranstaltung des blauen Bundes (bB) in der Lucius-D.-Clay-Kaserne in Osterholz-Scharmbeck. Rund 150 Besucher aller TSK/OrgBer aus Logistik und Rüstung sowie Vertreter der zivilen Logistik und Wehrindustrie, wurden vom Präsidenten des bB,

GenMaj Gerald Funke, zur Veranstaltung begrüßt.

Mitgliederversammlung bB

Zuvor wurde jedoch in der Mitgliederversammlung des bB ein Blick auf das zurückliegende Jahr im Verein geworfen und über die Pläne für die Zukunft berichtet.

Der Präsident: „Mit rund 1.150 Mitgliedern konnten wir unsere Mitgliederzahl halten. Das bewerte ich in der heutigen Zeit als Erfolg.“

GenMaj Funke führte diesen Umstand auf die ansprechenden Vereinspublikationen, den attraktiven Webauftritt und die Informationsveranstaltung -als Zugpferd- zurück. Besonders das neue Corporate Design und die Neugestaltung des MAGAZIN bB seien hervorzuheben. Auch die Mitarbeit des bB innerhalb des „Beirat für Reservistenangelegenheiten“ sehe er als wichtig an, um im Sinne der Reservisten im Verein mitgestalten zu können.

Im kommenden Jahr werden weiterhin die Zeichen auf Moderne stehen, denn junge Mitglieder sollen nach wie vor verstärkt im Verein eingebunden werden. Im November 2024 stehen die Wahlen im Bundesvorstand des bB an und der Appell, bei der Suche nach einem Redakteur, Schatzmeister und Webmaster zu unterstützen, ging an alle Mitglieder.

Die Informationsveranstaltung

Die folgenden zwölf Einzelvorträge mit dem Leitthema „Logistik der Bundeswehr im Umbruch“ waren geprägt von erfreulicher Offenheit und höchst aktuell. An der Vielzahl der gestellten Fragen konnte man das große Interesse des Publikums an den Inhalten ablesen.

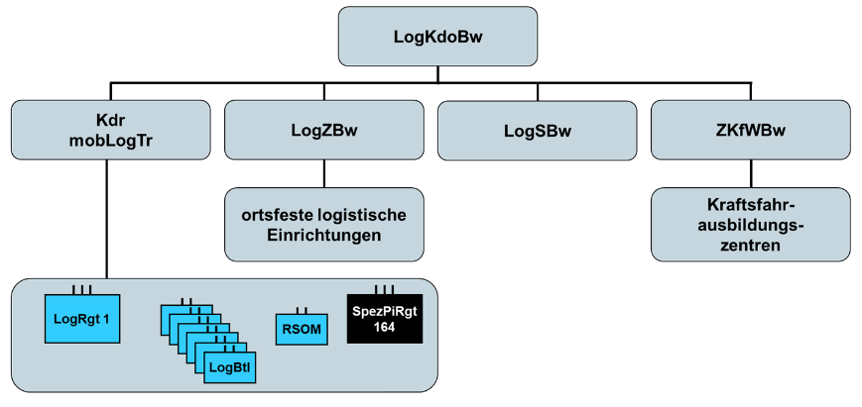

Den Aufschlag machte Oberstleutnant Steffen Engel, Dezernatsleiter Steuerung IHF im LogKdo Bw, zur Umsetzung des Konzepts Ausbildung und Inübunghaltung (AIH) aus Sicht des Verantwortlichen für den Geschäftsprozess.

Er führte aus, dass das Konzept Ausbildung und Inübunghaltung der Logistikkräfte sich über alle Teilbereiche der Logistik erstreckt und zwingend notwendig sei, um die Kriegstauglichkeit der Logistikkräfte der Logistischen Ebene 2 sicherzustellen. Die Vorgabe von 600 produktiven IH-Stunden, je IH-Soldat (LogEb 2), je Jahr, ist Treiber für alle Teilbereiche der Logistik. Neben der Einbindung in den Grundbetrieb sei der Teilnahme an Übungsvorhaben unter realen Bedingungen, die also der Vorbereitung zur Landes‑/Bündnisverteidigung dienen, ein besonders hoher Stellenwert einzuräumen.

Ein Garant für das Gelingen der AIH sei das zuverlässige Steuern von einsatzrelevantem Gerät durch die Logistischen Steuerstellen zusammen mit der HIL GmbH. Das Verfahren solle aus dem Pilotprojekt in DELMENHORST verstetigt und im Bundesgebiet ausgedehnt werden.

So kommentierte GenMaj Funke die lebhafte Diskussion um die feste Forderung nach 600 Stunden:

Verstehen sie die 600 Stunden pro IH Kraft pro Jahr nicht als Dogma sondern als Chance und 3a) der Führung der Streitkräfte!

Im Anschluss erläuterte BrigGen Bernd Schneider, Geschäftsführer der HIL GmbH, die Einbindung der HIL in den Prozess AIH.

Er zeigte auf, dass der Erhalt der Einsatzbereitschaft der militärischen Logistikkräfte Unternehmensziel der HIL GmbH sei, welches auf drei Wegen verfolgt werden könne.

Erstens: Am Standort der militärischen IH-Kräfte, wobei eine frühzeitige und verlässliche Planung erforderlich sei und so auch die Akzeptanz beim Haltertruppenteil wüchse.

Zweitens: Bei Übungen, dort sollten mit Priorität militärische IH-Kräfte berücksichtigt werden.

Drittens: In HIL Betriebsstätten, ein Angebot das in 2023 nur zu 17% in Anspruch genommen wurde und ausbaufähig sei. Die HIL GmbH kalkuliere bei der Umsetzung des AIH Konzepts zunächst eine Anwendungsquote von 30%.

Danach trug Oberstleutnant Sven Heidel, Kommandeur des Versorgungsbataillons 131, zu den Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzepts AIH aus Sicht des Kommandeurs eines Versorgungsbataillons vor.

Er stellte fest, dass die Dislozierung seines Verbandes und der zu unterstützenden Verbände die Anwendung des Konzepts AIH erschwerten. Die anstehende Umgliederung in die neue Struktur der Heereslogistik brächten zusätzliche Herausforderungen.

Der multinationale Ansatz in der AIH, der aus der NRF Verpflichtung des Bataillons resultiert sei erfolgversprechend. Die Berücksichtigung mit Schadgerät, der Einbindung bei Übungen und der AIH bei der HIL, sei zufriedenstellend und der Zweck des Konzepts mit knapp 50% Berücksichtigung der eingemeldeten Kapazitäten im jetzigen Stadium akzeptabel.

Danach trug Oberstleutnant Benjamin Eberhardt, Kommandeur des Logistikbataillons 161, zu den Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzepts AIH nun aus Sicht des Kommandeurs eines Logistikbataillons vor.

Er merkte an, dass auch sein Bataillon durch die Umgliederung in das NATO New Force Model belastet sei und neben Engpässen bei Lehrgängen für IH-Kräfte auch die Steuerung von „seltenem“ Schadgerät die Umsetzung des Konzepts AIH erschwerten.

Der Verband behelfe sich mit dem Einsatz von Instandsetzungskommandos zur HIL und zum Heer. Er plädierte für eine Einbindung der IH-Kräfte der SKB in Übungen und betonte den Stellenwert des Teilbereiches Verkehr und Transport. Das Etablieren von Dauermarschkrediten hätte sich stark positiv ausgewirkt.

Aktuelles aus der Technischen Schule des Heeres berichtete Oberst Jens Grabowski, stellvertretender Kommandeur der TSH.

Es bestehe nach wie vor eine Ablage zwischen den gemeldeten Bedarfen und den leistbaren Umfängen an Trainings. Zur Verbesserung könne eine Umstellung des Meldeverfahrens, mit zwei oder mehr Meldungen der Bedarfe pro Jahr, beitragen. Zur Mitigation sollen auch die Kooperationen mit der HIL GmbH und den NDL sowie den GBR Streitkräften beitragen. So solle den wesentlichen Herausforderungen begegnet werden, die der Aachener folgenden Ursachen zuordnete: Die Ausbildungsunterstützung der Ukraine, der steigende Bedarf durch neue Systeme aus dem Sondervermögen und die mehrfache Ausbildung von Personal, welche durch die Umgliederung der Logistikkräfte resultieren.

„Wir müssen die Ressourcen zur Ausbildung der IH-Kräfte flexibel und effizienter Nutzen.“

Aktuelles aus der LogSBw, BrigGen Holger Draber, Kommandeur der Logistikschule der Bundeswehr

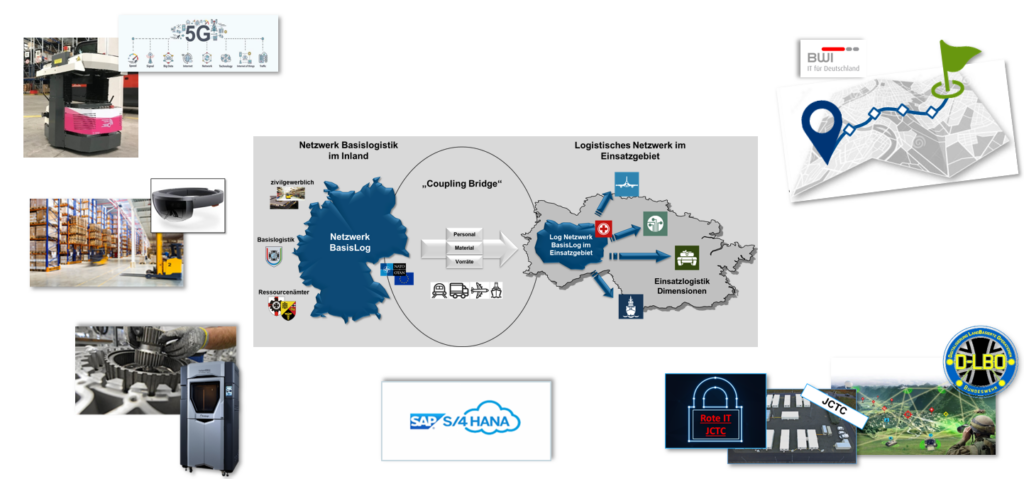

Der Gastgeber berichtete über das etablierte Projekt „Modernes Lernen“, in das auch digitale Ausbildungsformen mit Augmented Reality Anteilen (z.B. Train AR und Virtual Battle Space) eingebettet sind. Gerade in der Führerausbildung müsse sich die Zielrichtung konsequent an der Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung ausrichteten.

Gesellschaftsabend

Netzwerk festigen und erweitern ist ein wichtiges Ziel des bB, welches während des Gesellschaftsabends mühelos erreichbar war. Die Sammlung für das Soldatenhilfswerk ergab die Summe von 1.075 Euro, die vom bB auf 1.500 Euro aufgestockt wurde. Vier Mitglieder wurden für ihre 25-jährige Treue zum bB vor Ort geehrt. Weitere Jubilare werden die Urkunde von den Vorsitzenden ihrer Kameradschaft erhalten.

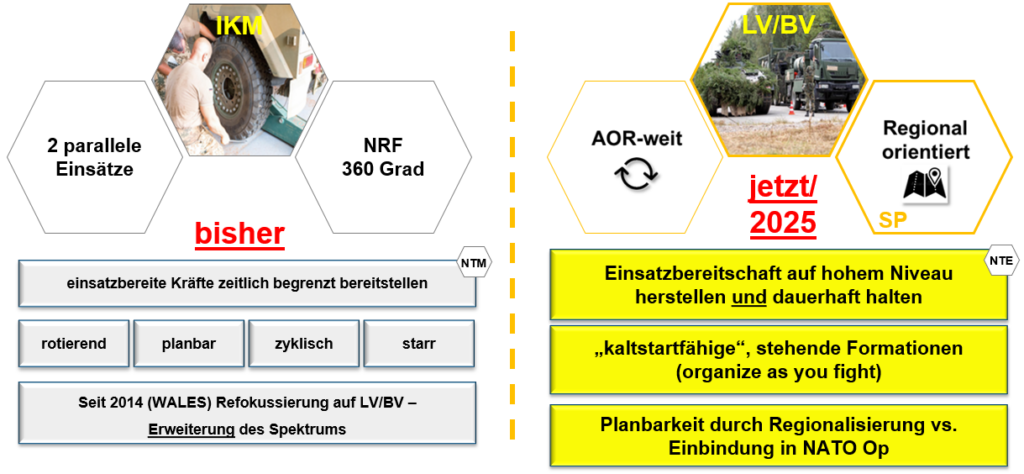

Personelle und materielle Herausforderungen bei der parallelen Aufstellung von Division 2025 und der Litauen Brigade (Brig LTU) aus Sicht des Kommando Heer

Der Gast aus Strausberg machte zu Beginn des zweiten Tages deutlich, dass die Division 2025 Priorität bei der Zuweisung von Ressourcen genieße und dennoch Kompromisse und Kreativität erforderlich seien, um das Ziel zu erreichen. Sowohl Umverteilung als auch Zuläufe aus der Industrie und das Nutzen von Ausweichsystemen müssten herangezogen werden.

„Die größte Herausforderung stellt derzeit die Mobilität dar!“

Die Brigade für Litauen sei noch nicht bis 2025 gefordert und so bestünden zeitliche Spielräume für die beiden parallelen Herausforderungen.

Während für die Division 2025 die erforderlichen Personalmaßnahmen begonnen hätten, bestünde für die Brig LTU das Prinzip der Freiwilligkeit unter Anwendung von Attraktivitätsangeboten.

Materielle Aufstellung der Division 2025 aus Sicht des Bedarfsdeckers, GenMaj Thorsten Puschmann, Vizepräsident (mil) im BAAINBw

Der Vizepräsident des zentralen Bedarfsdeckers aus Koblenz ging im Wesentlichen auf die Beschleunigung in der Beschaffung ein.

„Wir sehen das Papier als einen Ermöglichungserlass!“

Der Erlass des Staatssekretär Zimmer böte viele Möglichkeiten den Rüstungsprozess zu beschleunigen. Voraussetzung sei jedoch Entscheidungsfreude und Mut zum Wandel bei dem Personal, welches in Vergangenheit eher der Absicherung hohen Stellenwert eingeräumt hätte. Daran werde mit dem Personal im Sinne einer Anpassung von Werten und Schaffung von Leitlinien zur „Unternehmenskultur“ bereits gearbeitet. Die zentralen Ausbildungseinrichtungen werden zu dem Zweck ebenfalls eingebunden.

Ein entscheidendes Nadelöhr zur Beschleunigung sei der Vertragsschluss. Durch Umpriorisierung und Erleichterungen in der Bearbeitung werde dieses Handlungsfeld angegangen.

Wie spontan die Community rund um den bB ist, zeigte sich nach krankheitsbedingten Ausfall eines Vortragenden. Unvermittelt erklärten sich zwei Teilnehmer der Veranstaltung bereit, mit eigenen Beiträgen die Lücke zu füllen.

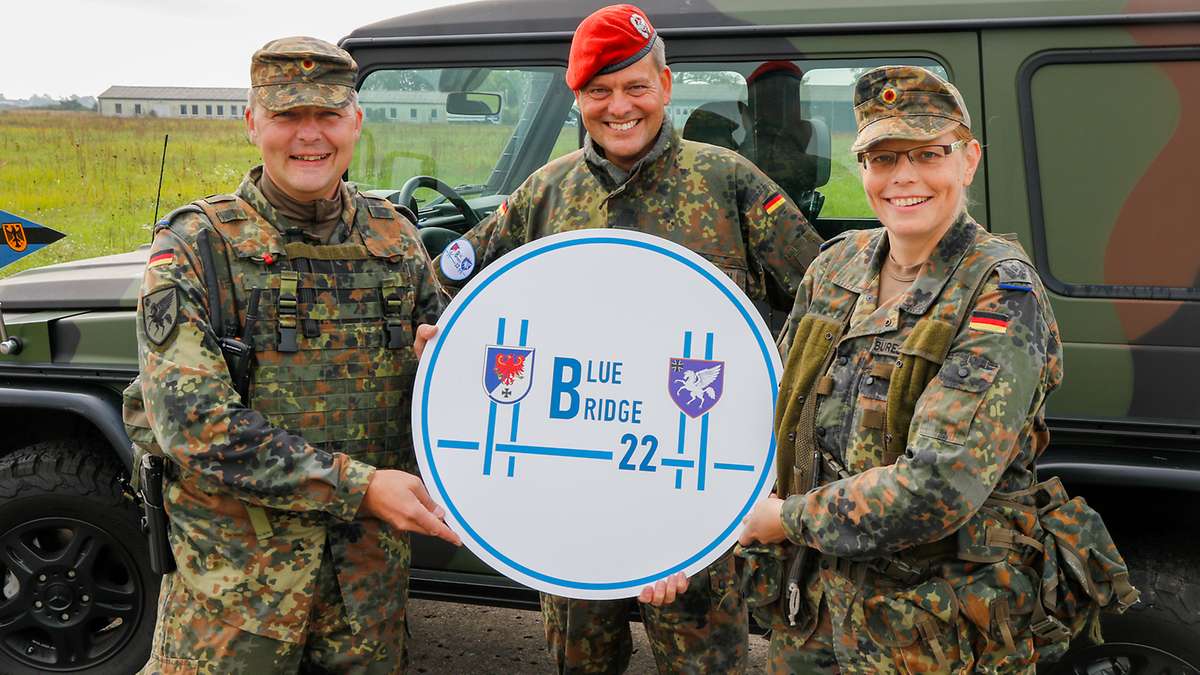

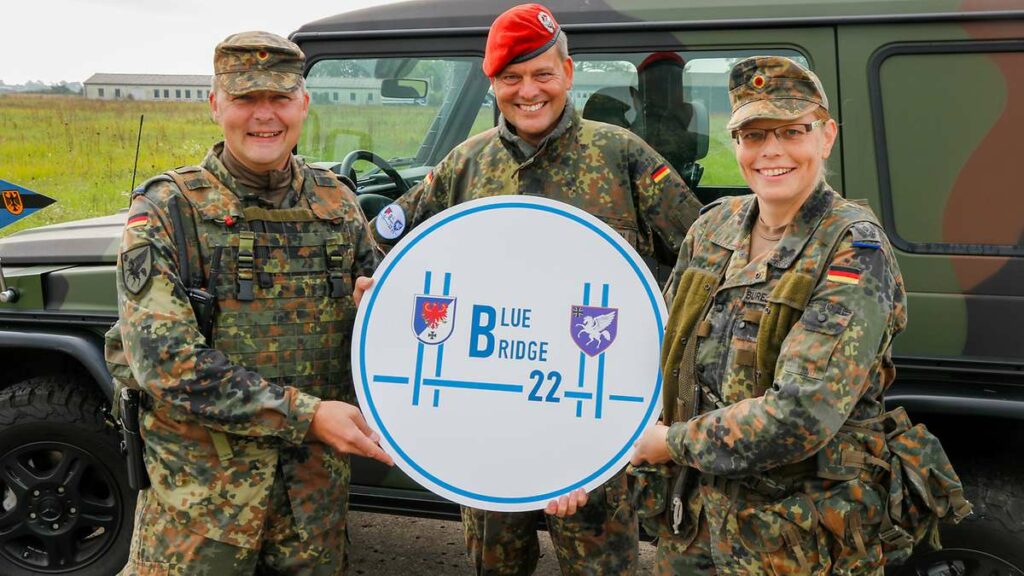

Einer von ihnen war Oberst Christoph Schladt, Kommandeur im LogRgt 1, zur bevorstehenden Übung BLUE LIGHTNING

Der Regimentskommandeur gab Einblick in die unmittelbar folgende Übung BLUE LIGHTNING bei der 2.800 Personen und 1.200 Fahrzeuge zum Einsatz kommen sollen. An einem NATO Art. 4-Szenar solle der gesamte RSOM-Prozess unter Einsatz verschiedenster Verkehrsträger geübt werden und die Einsatzbereitschaft der beteiligten NRF Kräfte demonstriert werden.

„Ich verspreche nach Abschluss der Übung weiter zu berichten!“

Die Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet üben im Schwerpunkt im Nordosten Deutschlands bis hin zu grenzüberschreitenden Anteilen nach Polen.

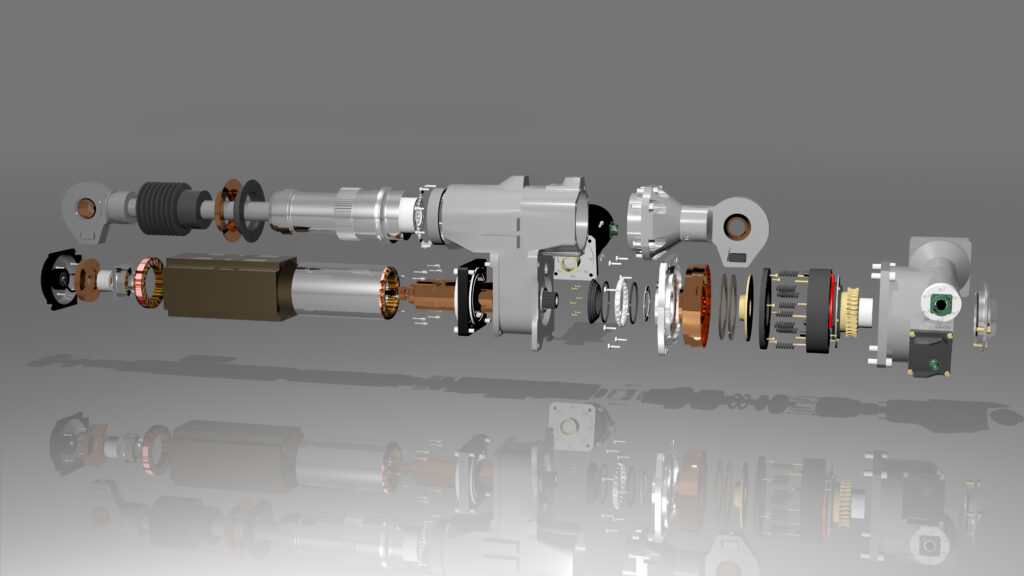

Der zweite spontane Vortragende zur Steigerung der logistischen Effizienz durch Additive Fertigung war Joachim Kasemann, Geschäftsführer von Mark3D,

Zunächst erklärte Herr Kasemann wie beeindruckend schnell und autark die luftlandefähige 3D-Druck Anlage (Fieldmade NOMAD® LW) in Betrieb gehen kann.

„Nur drei Minuten und wir sind „ready to produce“!“

Ferner wies er darauf hin, dass jenseits einfacher Kunststofferzeugnisse temperaturfeste (bis 145ºC) und mechanisch belastbare Teile (Festigkeit vglb. Alu) erzeugt werden könnten. Diese Vorteile ließen sich auf die Verwendung von Verstärkungen aus Carbonfasern im Kunststoff zurückführen. In anderen Anlagen ließen sich auch Metalle wie Stahl und Kupfer verarbeiten. Selbst die Herausforderungen wie das Schrumpfen des Materials oder die Herstellung in Sinterverfahren seien gemeistert worden.

Auswirkungen der aktuellen Weltlage auf die zivile Logistik, Prof. Dr. Frank Giesa, Lehrstuhlinhaber an der HS Bremen und Sprecher der BVL Regionalgruppe Weser-Ems.

Der Bremer Professor erklärte die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des Finanzhandels als logistische Indikatoren und vermeldete einen leicht positiven Trend.

Insgesamt sei in der Logistikbranche ein Trend im Engagement der Cybersicherheit, der Digitalisierung und der Gewinnung von qualifizierten Arbeitskräften zu verzeichnen. Die Bemühungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit seien erstmals unter den Top-Trends gelandet.

Weitere Details zu den Ausführungen wurden unter dem Link

angeboten.

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich der Präsident im bB GenMaj Gerald Funke bei allen Mitwirkenden und warb bereits jetzt für die Informationsveranstaltung im Herbst 2024 in Aachen/Eschweiler, die entweder am 24./25.10.24 oder 14./15.11.24 stattfinden soll.

Text: Oberstleutnant Roman Schlosser, Redakteur im blauer Bund e.V.

Bilder: Bundeswehr/Petra Reiter oder laut Bildbeschriftung