Vom 5. bis 6. November 2024 fand zum vierten Mal das Symposium „Zuverlässigkeit und Materialerhaltbarkeit von Landsystemen“ am Bildungszentrum der Bundeswehr statt. Unter dem Motto „Die Bundeswehr auf dem Weg zur Verbesserung der Kriegstüchtigkeit“ versammelten sich über 130 Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der Bundeswehr, Ämtern, Dienststellen und relevanten Unternehmen, um aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze zu diskutieren. Die Veranstaltung wurde, wie bereits im Vorjahr, von Brigadegeneral Schmidt, dem Abteilungsleiter Kampf im BAAINBw, und Direktor WTD 41, Simon, eröffnet.

Ein Blick auf die Herausforderungen

In seiner Eröffnungsrede wies Brigadegeneral Schmidt auf die wachsenden Herausforderungen im Beschaffungswesen hin. Der Personalkörper des Beschaffungsamtes wächst nicht im gleichen Maße wie die Anzahl der Beschaffungsprojekte, insbesondere der 25-Millionen-Euro-Vorlagen. Dies führt zu einem Mangel an Experten an neuralgischen Positionen, was die Effizienz der Beschaffungsprozesse beeinträchtigt. Der Ukraine-Konflikt hat zudem zusätzliche Begehrlichkeiten geschaffen, wie etwa eine rasche Ersatzteilversorgung auf Zuruf. Eine weitere Herausforderung stellt die D-LBO dar, die durch die Vielzahl unterschiedlicher Funkgeräteausstattungen in den verschiedenen Fahrzeugen entsteht.

Waffensysteme und ihre Eignung

Die Wehrtechnische Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme, Pionier- und Truppentechnik, stellte klar, dass Waffensysteme nach der DIN-Vorschrift Reifegradanalyse betrachtet werden müssen. Diese Analyse ist jedoch keine allumfassende Lösung. Auch marktverfügbare Fahrzeugsysteme müssen ihre Eignung unter militärischen Bedingungen nachweisen. Ein Mindestuntersuchungsintervall von 4000km auf Teststrecken sollte nicht weiter unterschritten werden, wenn verlässliche Aussagen über die Einsatzbereitschaft erwartet werden.

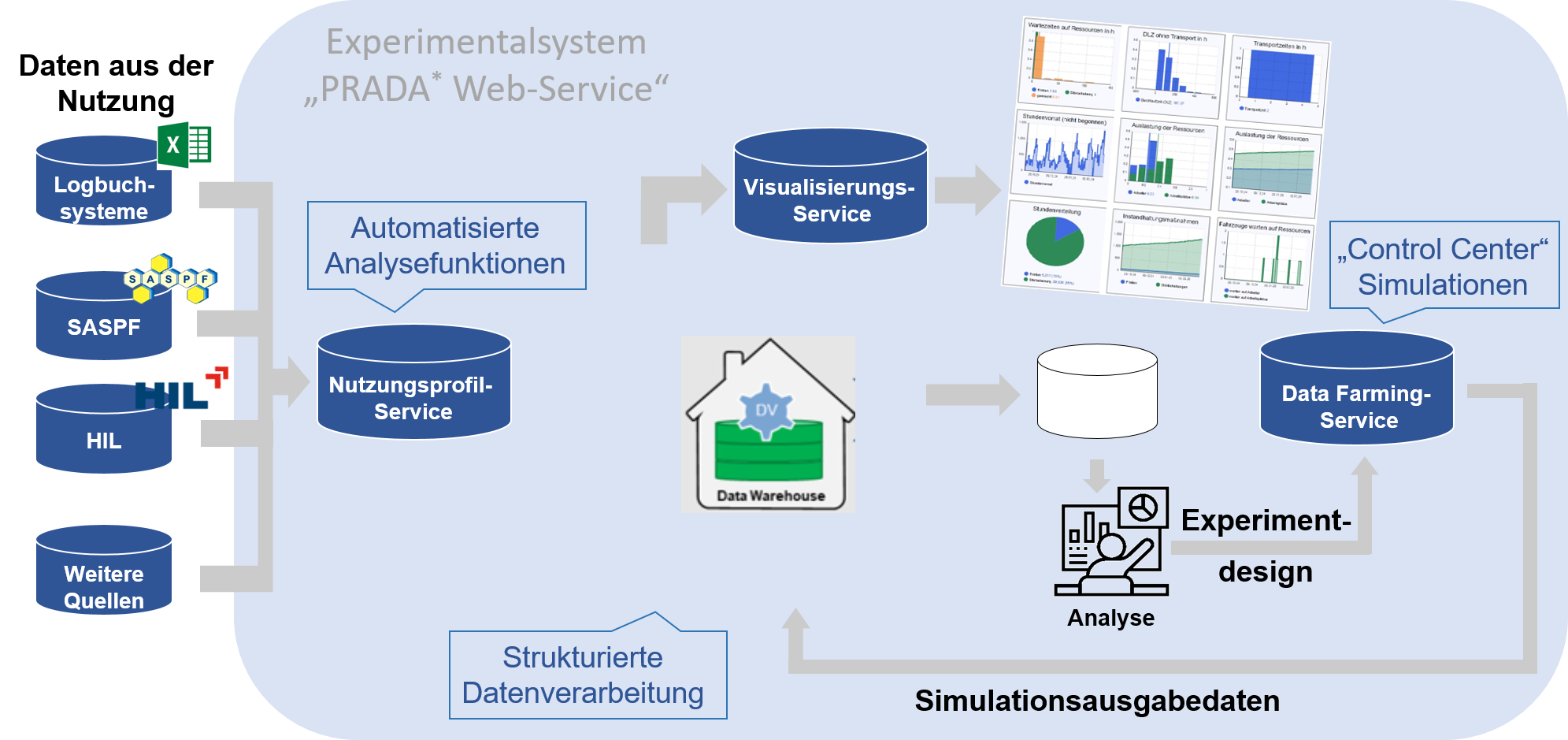

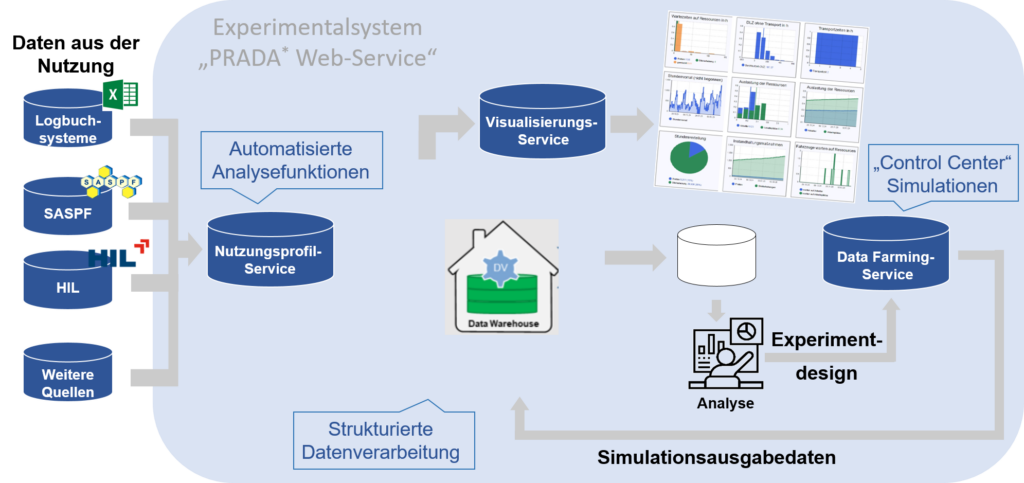

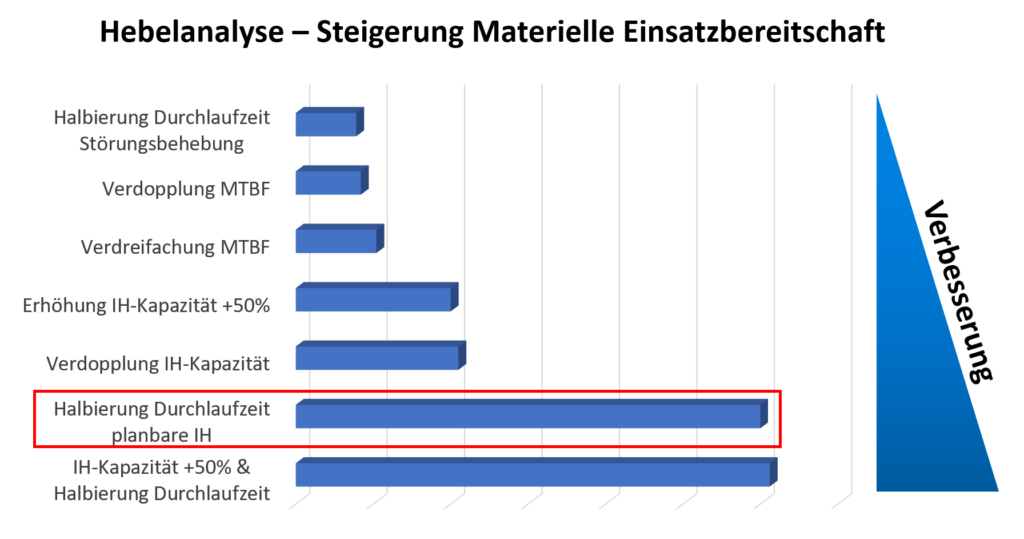

Prognosetool PRADA und Kaltstartfähigkeit

Das Planungsamt der Bundeswehr präsentierte das Prognosetool PRADA, das zeigt, dass mit ausreichend großen Datenmengen Ausfallwahrscheinlichkeiten von Systemen gut vorausgesagt werden können. Am Beispiel der Panzerbrigade 45 wurden Ideen vorgestellt, wie die Herstellung der Einsatzbereitschaft („Kaltstartfähigkeit“) auch auf deutsche Verbände angewandt werden könnte. Notwendige Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein, um diese Konzepte erfolgreich umzusetzen.

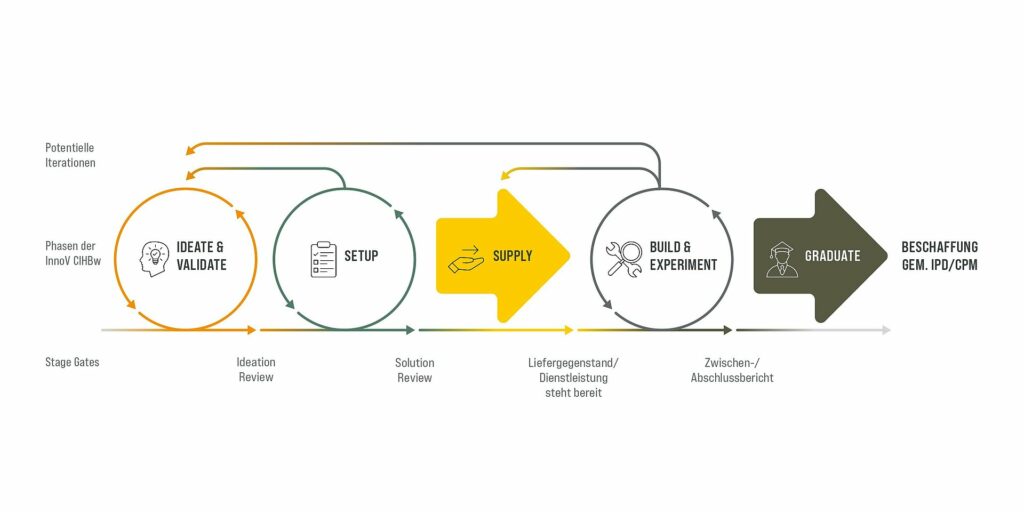

AG Zuverlässigkeit und Leitfaden

Aus der Erkenntnis, dass Zuverlässigkeit und Materialerhaltbarkeit im CPM (Customer Product Management) zu wenig Berücksichtigung fanden, entstand die AG Zuverlässigkeit. Diese hat sich zur Aufgabe gemacht, einen anwendbaren Leitfaden zu erstellen, der bald veröffentlicht werden soll. Dieser Leitfaden wird – inzwischen bei der Beschaffungsvariante nach den Regeln der „Projektbezogene Bedarfsdeckung und Nutzung“ (PBN) – dazu beitragen, die Standards für die Zuverlässigkeit von Waffensystemen zu erhöhen und die Materialerhaltbarkeit zu verbessern.

3D-Druck als Lösung

Eine vielversprechende Möglichkeit zur raschen Ersatzteilbeschaffung ist der 3D-Druck. Dieser ist bereits in die Bundeswehr eingeführt und funktioniert sowohl für Kunststoffe als auch Metalle. Über 4000 Teile wurden bereits erfolgreich gedruckt. Im Rahmen des Symposiums konnte ein entsprechender Drucker live beim Druck in Augenschein genommen werden, was die Möglichkeiten dieser Technologie eindrucksvoll demonstrierte.

Herausforderungen bei der Instandsetzung

Für die Baugruppe Rad gibt es zur Zeit nur zwei Bundeswehr-Standorte, die Radbaugruppen instandsetzen können. Einerseits sollen Radbaugruppen sofort verfügbar sein, andererseits dürfen sie nicht überlagert sein. Die Instandsetzung einer Radbaugruppe ist nicht nur abhängig vom Schaden, sondern auch vom Herstellungsdatum des Reifens und ggf. des Notlaufelementes. In einem scharfen Einsatz ist zu erwarten, dass neue Radbaugruppen angefordert werden, ohne dass ein Schadteil zurückgesandt wird. So ähnlich sieht es bei neu eingeführten Projekten aus: Ein hoher Bedarf wird sehr plötzlich gefordert. Zudem ist eine solche Baugruppe relativ komplex aufgebaut und die Bewirtschaftung geschieht dezentral. Es könnte zu nicht abgestimmter Ersatzteilbeschaffung über verschiedenste Kanäle kommen. Da die Rohmaterialien aus verschiedenen Orten der Welt kommen, kann es unter Umständen viele Monate dauern, bis eine Radbaugruppe geliefert werden kann. Bereits die Covid-Krise hat zu Preiserhöhungen und Lieferketten-Abrissen geführt.

Single-Fuel-Policy

Zur Kriegstüchtigkeit unserer Fahrzeugflotte gehört auch die Umsetzung der Single-Fuel-Policy. Teilweise sind Fahrzeuge oder Bauteile jedoch dafür nur bedingt tauglich. Hier besteht Verbesserungspotential bei der Härtung entsprechender Baugruppen, insbesondere der Einspritzausrüstung. Das Konzept „Landmobilität der Bundeswehr“ liefert noch keine klare Handlungsgrundlage zur Nutzung von F-63 für zukünftige Systeme.

Zulassungswesen

Alle gesetzlichen Vorgaben müssen dennoch weiterhin erfüllt werden; insbesondere bei der Zulassung. Einem Fahrzeug, das den wesentlichen Anforderungen der StVZO nicht entspricht, kann grundsätzlich keine Ausnahmegenehmigung nach § 70 erteilt werden. Dennoch sei zu bemerken, dass das ZKfWBw bisher noch jedes Fahrzeug bis zur Zulassung begleitet hat.

Beispiel Kampfpanzer Leopard

Am Beispiel Kampfpanzer Leopard 2 wurde eindrucksvoll dargestellt, dass es ohne Versorgungsreife keine Einsatzbereitschaft gibt. Wehrmaterial unterliegt ständigen Änderungen, welche die Versorgung nicht vereinfachen. Es stellt sich die Frage, wann der K-Stand festgelegt werden sollte. Es gibt Argumente, die eine möglichst frühe K-Standsfestlegung sinnvoll erscheinen lassen und es gibt Argumente dagegen.

Cybersicherheit

Die Idee eines auch gegen Cyberangriffe resilienten digitalen Versorgungssystems wurde vorgestellt. Der Grundgedanke ist Dezentralisierung: Sämtliche Daten des Versorgungssystems könnten in der Form einer Blockchain in mehreren Knotenpunkten vorhanden sein, die sich im permanenten Informationsaustausch befinden, so dass bei Ausfall eines Knotenpunktes, das Gesamtsystem und die Informationen erhalten bleiben.

Main Ground Combat System (MGCS)

Beim MGCS sollen bereits in der Planung logistischen Vereinfachungen Rechnung getragen werden. Es soll keine hochkomplexe multifunktionale Plattform, sondern ein Systemverbund dreier Plattformen jeweils mit eigenen Funktionen geben. Fahrwerke und Wannen sollen für alle drei Plattformen gleich sein.

Zusammenfassung

Direktor Simon resümierte, dass sich das Thema „hohe Variantenvielfalt“ wie ein roter Faden durch das gesamte Symposium gezogen hat. Selbst vermeintlich gleiche Fahrzeuge, wie z. B. GTK Boxer, unterscheiden sich schon deshalb, nur weil sie in unterschiedlichen Ländern gefertigt werden.

Völlig im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen verschiedene Fahrzeuge baugleiche Baugruppen hatten. Das war bei der Beschaffung bereits so eingeplant. Obwohl es ein Projektelement Logistik gibt, scheint dieses zu wenig beachtet. Probleme entstehen, wenn neue Systeme zwar beschafft, aber die Vorgaben an die Logistik zu ungenau sind. Der Griff zu marktverfügbaren Produkten ist selten die Lösung und führt meist zu anderen Problemen. Die Herausforderungen zum Betrieb bestehender Systeme ist noch nicht gemeistert und schon werden weitere neue Systeme beschafft. Moderne Systeme können mit herkömmlichen Mitteln gar nicht mehr getestet werden, insbesondere dann nicht, wenn Sollwerte unbekannt sind.

Wieder einmal bot das Symposium die Plattform für einen gelungenen Austausch zwischen Bundeswehr und Industrie.

Save the date

Das nächste Symposium findet vom 11.-13. November 2025 statt. Wenn Sie über das Programm der kommenden Veranstaltungen informiert werden möchten, schicken Sie eine E-Mail an

BiZBwSymposiumLand@bundeswehr.org

Text: Jörg Biemann, Wissenschaftlicher Direktor am BiZBw