„Wie stellen Sie sich die Welt in 50 Jahren vor?“

Auch wenn sich seit jeher anerkannte Wissenschaftler/Innen, Zukunftsforscher/Innen und renommierte Unternehmen ebenso wie das Militär mit der Analyse möglicher Zukünfte und Zukunftsszenaren beschäftigen, ist diese Frage in Zeiten zunehmender Innovationsgeschwindigkeit, rasanter Veränderungen und neuer Herausforderungen nicht leicht zu beantworten. Einige mögen an ein Leben in Megacities denken; die smarte Wohnung erledigt selbstständig Haushalt, Einkauf und Kochen, während man für den Weg nach Hause ein selbstfahrendes Auto nutzt. Andere haben eventuell düstere Szenen aus Science-Fiction Filmen vor Augen. Ein gewisses Maß an Unsicherheit ist Zukunftsprognosen immer eigen. Jedoch gibt es eine Reihe von Indikatoren und Zukunftstrends (beispielsweise Urbanisierung, Vernetzung, Automation und Künstliche Intelligenz (KI)), welche Ableitungen ermöglichen. Damit kann Chancen und Risiken der Zukunft bestmöglich begegnet und die damit einhergehenden Unsicherheiten geschmälert werden.

Die Arbeitsgruppe „Mobilität und intelligente Verkehrssysteme“ der 2017 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gegründeten „Plattform Lernende Systeme“ hat im Rahmen ihrer Untersuchungen ein sogenanntes Umfeldszenario[1] entwickelt. Abgeleitet aus den hohen Verkehrs- und Umweltbelastungen im Jahr 2018, welche der Transport von mehr als drei Milliarden Tonnen Güter durch LKW auf deutschen Straßen erzeugte, wurde untersucht, wie eine KI-basierte multimodale Transportplanung zu einem effizienteren Gütertransportverkehr beitragen könnte.

Gemäß des Umfeldszenarios vermögen solche Lernenden Systeme den Gütertransport schon in wenigen Jahren kostengünstiger und umweltschonender zu gestalten. So werden diese dann zum Beispiel einen automatisierten Güterumschlag von der Straße auf die Schiene steuern und realisieren: Intelligente Logistikhubs prognostizieren den Warenbedarf, während autonome Roboter liefern und entladen.

Tobias Hesse, Abteilungsleiter Fahrzeug- und Systemfunktionsentwicklung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Co-Leiter der Arbeitsgruppe sagte 2019: „Damit die Transformation zu einem intelligenten, nachhaltigen Mobilitätssystem Realität werden kann, müssen Standards vorangetrieben werden. Der automatisierte Güterumschlag setzt standardisierte Transporteinheiten voraus. Automatisierte Fahrzeuge erfordern einheitliche Kommunikationsprotokolle und Interaktionsprinzipien, damit sie verständlich mit Insassen, Fußgängern und Radfahrern kommunizieren können.“

Aus dieser zivilen Perspektive heraus basieren mögliche Zukünfte auf einem hohen Innovationsgrad. Auch für die Bundeswehr sind vergleichbare Szenare und mögliche Zukünfte wesentlicher Bestandteil der strategischen Planung, des Innovationsmanagements und der zielgerichteten Fähigkeitsentwicklung.

Landmobilität im Zuge des Wandels

Der griechische Philosoph Heraklit von Ephesos machte vor über 2500 Jahren mit seinem Zitat „Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.“ auf den allgegenwärtigen Faktor Unsicherheit aufmerksam, der insbesondere auch militärisches Handeln und militärische Planungen bis heute prägt. So sind die Annexion der Krim durch Russland und die anhaltenden Kampfhandlungen im Osten der Ukraine Beispiele für unvorhergesehene Entwicklungen, welche die regelbasierte euroatlantische Friedens- und Stabilitätsordnung auf eine harte Probe stellen. Diese „Rückkehr“ zwischenstaatlicher Konflikte stellt eine zusätzliche sicherheitspolitische Herausforderung unserer Zeit dar, die sich nicht zuletzt auch wesentlich auf den Charakter möglicher zukünftiger Einsatzszenare der Streitkräfte auswirkt. So gilt es gemäß der Konzeption der Bundeswehr, nach Jahren der ausschließlichen Konzentration auf Einsätze im Rahmen des Internationalen Krisenmanagements (IKM) die umfassende Befähigung zur kollektiven Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) zurückzuerlangen und diese gleichzeitig mit der Befähigung zur Teilhabe am IKM vorzuhalten.

Dazu ist es erforderlich, insbesondere den Charakter der LV/BV zu analysieren und in der Folge spezifische Anforderungen für und aus dem Fähigkeitsprofil der Bundeswehr abzuleiten. Dieser Prozess hat auch für die Landmobilität zu einem fundamentalen Umdenken und schließlich zu einem neuen Konzept „Landmobilität der Bundeswehr“ geführt, welches der Generalinspekteur der Bundeswehr am 13. Mai 2019 gebilligt hat. Seit der Abkehr von Stellungskriegen müssen Streitkräfte einen immer ambitionierteren Grad an Mobilität aufweisen. Um auf die damit verbundenen Herausforderungen auch langfristig adäquat reagieren zu können, gilt es neben dem Rückgriff auf altbewährte Lösungen zunehmend innovative Ansätze zu entwickeln und zu nutzen.

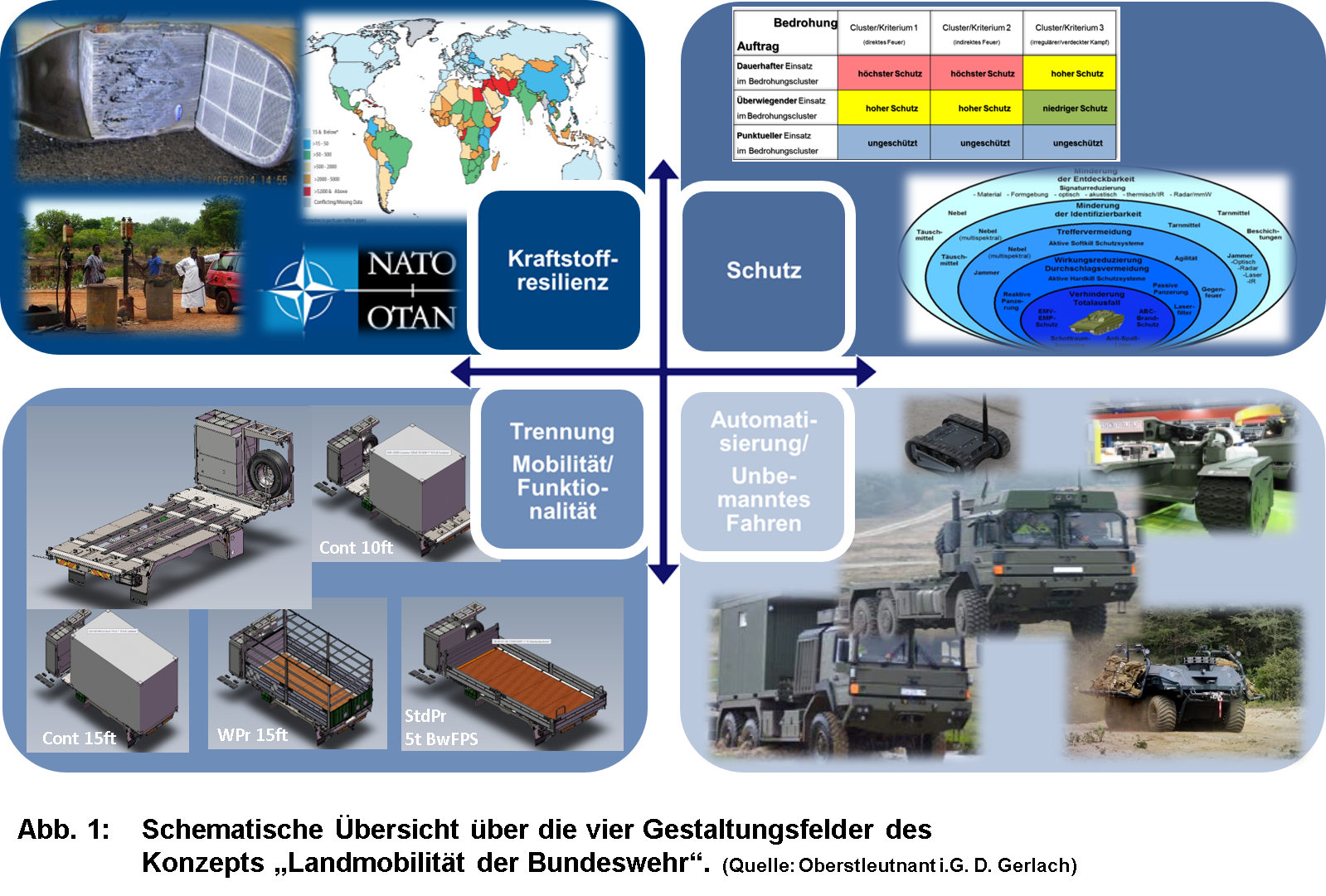

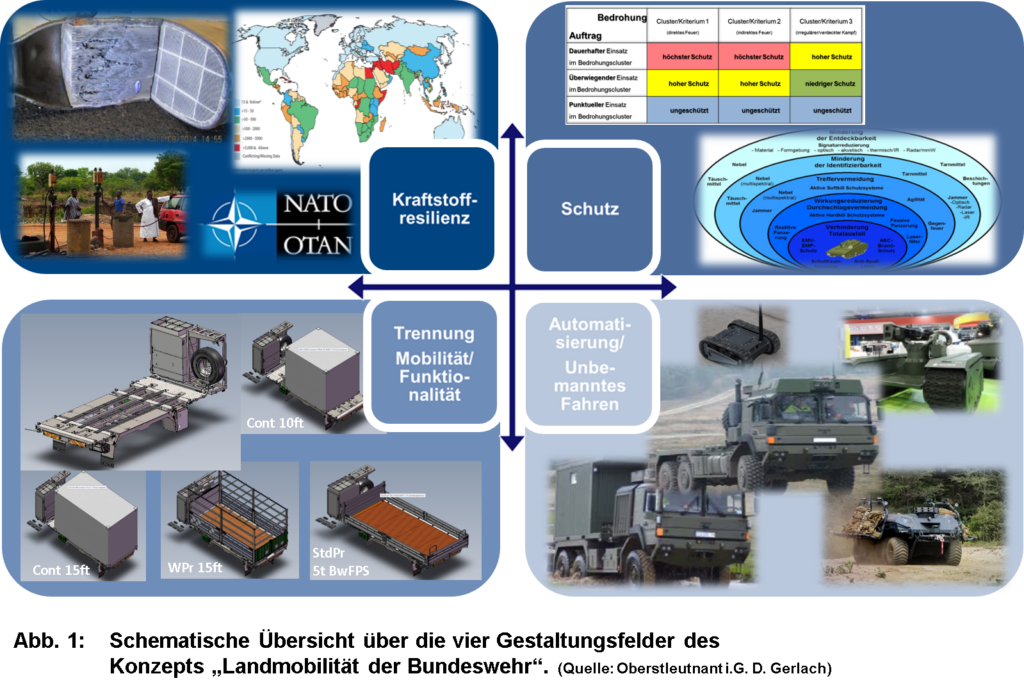

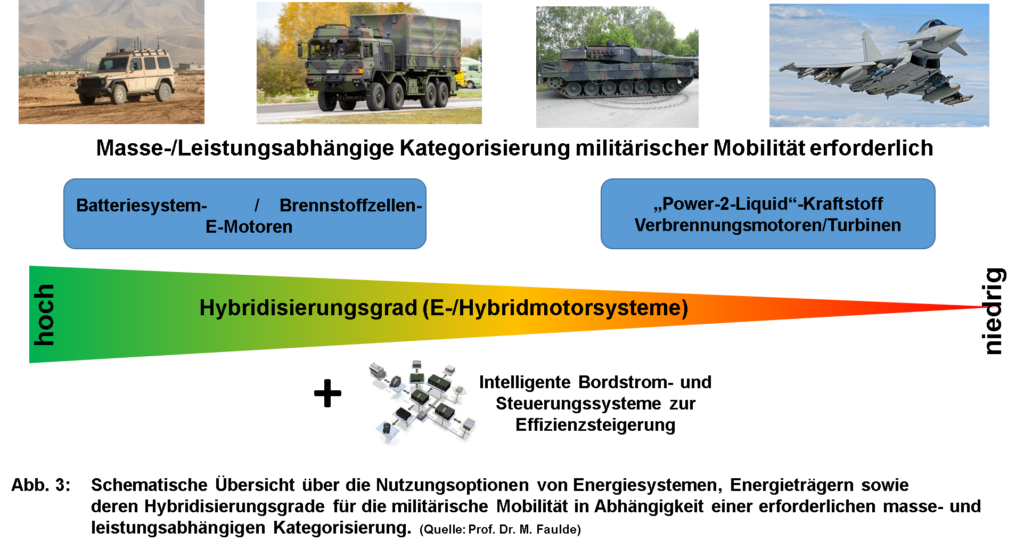

Mit diesem Landmobilitätskonzept wird zum einen der eingeschlagene Weg der Modernisierung bruchfrei fortgesetzt und zum anderen werden zukunftsweisende und klare qualitative Vorgaben gemacht, die als „Leitplanken“ für den notwendigen Aufwuchs und die dringende Regeneration der Landfahrzeuge der Bundeswehr dienen. Unter den vier Gestaltungsfeldern „Schutz“, „Trennung von Mobilität und Funktionalität“, „Kraftstoffresilienz“ und „Automatisierung und unbemanntes Fahren“, bergen die beiden Letztgenannten sicherlich das größte Innovationspotenzial.

„Automatisierung und unbemanntes Fahren“ rückt durch die rasanten technologischen Entwicklungen immer weiter in den Fokus. Heute sorgen Fahrzeuge ohne Fahrer auf amerikanischen Straßen noch für erstaunte Blicke. Mit zunehmender Gewöhnung, wird auch das Vertrauen in die zugrundeliegenden technischen Möglichkeiten und deren Zuverlässigkeit wachsen.

„Kraftstoffresilienz“ hingegen ist ein eher verborgenes Gestaltungsfeld, da es sich vornehmlich im Motor abspielt. Außerhalb des Motorraumes ist die Sicherstellung der Versorgbarkeit – und somit auch der Durchhaltefähigkeit – militärisch von zentraler Bedeutung. Aufgrund gesetzlicher Emissionsvorgaben besitzt es zudem eine gesellschaftliche Dimension. Durch den Aspekt der Nachhaltigkeit bekommt es einen dritten, innovativen Anstrich, soweit es um die Entwicklung und Nutzung nachhaltiger synthetischer Kraftstoffe geht.

Der Einsatz neuer Technologien ist jedoch niemals Selbstzweck, sondern dient stets übergeordneten Zielen. Im Bereich der Landmobilität sind dies vorrangig die effektive Auftragserfüllung, der Schutz der eigenen Kräfte sowie der effiziente Einsatz vorhandener Ressourcen. So werden beispielsweise Logistik und Mobilität auch in Zukunft entscheidende Faktoren in Konflikten und Einsätzen sein. Hier können Innovationen, insbesondere im Bereich der Automatisierung, signifikante Fortschritte und operationelle Vorteile ermöglichen.

Flankierend zur Weiterentwicklung von Technologien gilt es, mögliche zukünftige Einsatzszenare, Anforderungen und Bedrohungen mitzudenken. So wird es bei der detaillierten Betrachtung dieses Themas neben der technischen Machbarkeit auch immer darum gehen, welches Bild bezüglich künftiger Konflikte bestimmend ist und welche (militärischen) Anforderungen daraus erwachsen. Eine Konstante dabei ist Multinationalität. Im Einsatz mit verbündeten Streitkräften ist Interoperabilität auch im Bereich der Landmobilität eine unabdingbare Voraussetzung.

Die Bedeutung von Automatisierung im Allgemeinen und automatisierten Fahrzeugen im Besonderen wird daher auch für die Logistik der Streitkräfte und vor allem die Landmobilität stetig wachsen. Einige innovative Denkansätze werden nachfolgend dargestellt.

Implikationen durch „Logistik 4.0“

Unter dem Begriff „Logistik 4.0“ werden Implikationen der durch das Internet und die Digitalisierung ausgelösten „Industrie 4.0“ auf die Logistikbranche beschrieben. Im Kern geht es hierbei um die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, sowohl im Bereich der Lagerhaltung und der Produktion als auch beim innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Transport.

Diese Veränderungen in der zivilen Logistikbranche wirken auch auf die Streitkräfte. Übertragen auf die Basislogistik wird Logistik 4.0 daher auch Implikationen für die mobilen Logistiktruppen und die ortsfesten logistischen Einrichtungen haben und sich somit unmittelbar auf die Landmobilität auswirken. Aufgrund der engen Vernetzung ziviler und militärischer Logistik spielt hier die Kompatibilität eine bedeutende Rolle.

So ist es perspektivisch beispielsweise denkbar, dass in Depots und Instandsetzungseinrichtungen der Streitkräfte durch eingesetzte Lastenroboter und automatisierte Fördertechnik eine 24/7-Verfügbarkeit von Nichtverbrauchs-, Mengenverbrauchs- oder Einzelverbrauchsgütern sichergestellt wird. Roboter könnten hierbei das Einlagern und Bereitstellen von Gütern übernehmen und so das logistische Personal entlasten. In Instandsetzungseinrichtungen könnten benötigte Teile „just-in-time“ und automatisiert am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Big Data und KI liefern zuverlässige Bedarfsprognosen. Automatisierte Fahrzeuge und Marschgruppen übernehmen Belieferung und Abholung.

Auch wenn es in Zukunft vorerst weiterhin erforderlich sein wird, dass Menschen in entsprechenden Einrichtungen tätig sind, kann Automatisierung so maßgeblich zur Effizienzsteigerung beitragen.

Versorgungsfahrten

Technologisch bereits heute möglich ist das „Aneinanderhängen“ (Platooning) verschiedener unbemannter Fahrzeuge zu einer Kolonne. Regelmäßig wird dabei ein bemanntes Führungsfahrzeug mit mehreren unbemannt folgenden Fahrzeugen kombiniert. Im Rahmen der Verlegung von Kräften und Material sowie für Nachschub und Versorgung sollen Transportgruppen zukünftig unter Nutzung einer sogenannten „Elektronischen Deichsel“ effizienter eingesetzt werden können, wodurch das Platooning ermöglicht wird. Gleichzeitig wird durch die damit verbundene Reduzierung der unmittelbar bei einer Transportgruppe eingesetzten Kräfte auch die konkrete Gefährdung des eigenen Personals bei einer potenziellen Feindeinwirkung vermindert. Hier wird dann ein Beitrag zum Schutz von Leib und Leben der eigenen Soldaten geleistet werden.

Verlegung

In der Regel ist es im militärischen Kontext notwendig, vor einem konkreten Einsatz zur Erfüllung eines Auftrags zunächst zum Einsatzort zu verlegen. Neben strategischer Verlegung, die über große Entfernungen und in der Regel intermodal, also unter Nutzung unterschiedlicher Verkehrsträger, durchgeführt wird, ist auch immer ein gewisser Anteil als taktische Verlegung „auf eigener Kette“ im Landmarsch notwendig. Meistens sind dies die ersten Kilometer vom Heimatstandort zum strategischen Verlegemittel und später die letzten Kilometer nach der strategischen Verlegung zum jeweiligen Einsatzort.

Bei diesem taktischen Anteil der Verlegung verbleiben die Besatzungen meist an Bord der Fahrzeuge. Durch Nutzung des Platoonings, also Entbindung eines Großteils der Besatzung von den Tätigkeiten eines Kraftfahrers, wird die Belastung der Truppe auf dem Marsch reduziert. Daraus resultiert eine vergleichsweise hohe Einsatzbereitschaft beim Eintreffen am Einsatzort.

In einem erweiterten Szenar lässt sich solch eine Nutzung von unbemannten Fähigkeiten sogar als logistische Unterstützungsleistung denken. So hat die Transportkompanie eines Logistikbataillons beispielsweise den Auftrag, Material verschiedener Einheiten in einen Sammelraum zu verlegen. Dazu machen sich wenige bemannte Fahrzeuge dieses Logistikbataillons auf den Weg zu den verschiedenen Einheiten. Das bereits verladene Material und Gerät steht vor Ort auf mehreren Fahrzeugen der zu verlegenden Einheit bereit. Diese werden mit einem „Automatisierungs-KIT“ zum unbemannten Fahren über eine Standardschnittstelle am Fahrzeug nachgerüstet, so dass diese zum Platooning befähigt werden. Auf diese Weise wird die Verlegung des Materials (beispielsweise einer Kampftruppeneinheit) zu einem Hafen durchgeführt, von wo aus die strategische Verlegung in das Einsatzgebiet stattfindet. Das Personal dieser Kampftruppeneinheit, welches bisher den Transport durchführen musste, könnte davon unabhängig schneller und belastungsärmer verlegt werden, um später im Einsatzgebiet das eigene Material zur Erfüllung des Auftrags wieder zu übernehmen.

In einem multinationalen Szenar ist es auch denkbar, dass Frachtschiffe mit Material und Gerät Verbündeter in deutschen Häfen anlanden. In der Rolle der „Drehscheibe Deutschland“ nimmt die Bundeswehr verbündete Kräfte auf und stellt die Entladung der Schiffe sowie die Verlegung zum vereinbarten Aufmarschpunkt sicher. Die Fahrzeuge der Verbündeten werden über eine Standardschnittstelle mit einem „Automatisierung-KIT“ ausgestattet. Es reichen wenige Logistiker, um diese umfangreiche Aufgabe zu übernehmen und das Material und Gerät an einen festgelegten Ort zu verbringen. Hier übernehmen die Verbündeten dieses wieder und führen ihren Auftrag nahtlos fort.

Automatisierter Nachschub

Eine – insbesondere kostenintensive – Herausforderung für die zivile Logistik ist die sogenannte „Letzte Meile“, also der Transport von Waren an die „Haustür“ des Kunden. Einer ähnlichen Herausforderung steht auch das Militär beim Nachschub der Truppen im Einsatzraum gegenüber. Im zivilen Bereich wird dazu mit Nachdruck der Ansatz, die Lieferung bestellter Waren bis zur Bordsteinkante durch automatisierte Systeme übernehmen zu lassen, verfolgt. Das ist gleichermaßen für Streitkräfte, beispielsweise bei kritischer Einsatzversorgung, von Interesse.

Beispielsweise hat eine Kompanie eines Logistikbataillons, die in einer Forward Operating Base eingesetzt ist, den Auftrag, von dort die Truppe mit Munition, Wasser und Verpflegung zu versorgen. Hierbei trägt das rechtzeitige Auffüllen der Vorräte entscheidend zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft bei. Der regelmäßige Nachschub wird bei der zuständigen nächsthöheren Logistikebene angefordert. Diese kommissioniert und verlädt die angeforderten Mengenverbrauchsgüter auf kleine unbemannte Systeme. Je nach Geländebeschaffenheit kommen fahrende oder fliegende Systeme zum Einsatz.

Folgerungen für die Landmobilität

Unabhängig von der Wahrscheinlichkeit ob, und wenn ja, welche möglichen Zukünfte eintreten, ist mit hoher Sicherheit zu erwarten, dass Automatisierung künftig zunehmend zum Schutz und Durchhaltevermögen eigener Kräfte beitragen wird. Zudem birgt eine Automatisierung von Plattformen, auch mit Blick auf die Landmobilität, große Potenziale durch die Erschließung von Innovationsgewinnen und der Erhöhung der Effizienz.

Unstrittig ist hierbei, dass die Dynamik der zivilen Forschung und Entwicklung zwar maßgebliche Auswirkungen auf zukünftige militärische Systeme hat, jedoch niemals alle militärischen Erfordernisse wird abbilden können. Zivile Rahmenbedingungen zeichnen sich insbesondere durch feste Fahrbahnen, bekanntes und vermessenes Straßen- und Wegenetz, GPS-basierte Führungssysteme aus und sind vergleichsweise exakt und planbar. Der Einsatz militärischer Fahrzeuge erfolgt ebenso in unwegsamem, unbekanntem Gelände ohne feste Infrastruktur. Starke Erschütterungen, absolute Dunkelheit, extreme Umwelteinflüsse wie Schlamm, Staub und Niederschlag in verschiedensten Klimaregionen sind ebenso zu berücksichtigen. Die Entwicklung leistungsfähiger Sensoren spielt folglich eine entscheidende Rolle, um unbemanntes Fahren für die militärische Nutzung vollumfänglich realisieren zu können.

Sensoren

Zur Erfassung und Bereitstellung notwendiger Umweltinformationen sind Sensoren für das System unerlässlich. Wie auch beim Menschen ist die Kombination der verschiedenen Sinne und die situationsbezogen richtige Gewichtung der aufgefassten Informationen derselben der Schlüssel zur bestmöglichen Reaktion. So ist beispielsweise der Tastsinn beim Laufen eher nachrangig, während das Sehen zusammen mit dem Dreh- und Lagesinn deutliche Priorität haben. Sobald man sich jedoch in Dunkelheit befindet, ist das Sehen verständlicherweise nicht mehr entscheidend. Vielmehr kommt dann dem Ertasten und Hören eine dominierende Rolle zu. Vergleichbar ist es im militärischen Umfeld bei der technischen Umsetzung des automatisierten Fahrens notwendig, je nach Szenar den bestmöglichen Mix an Sensoren zu finden und diese in der jeweils optimalen Gewichtung einzusetzen. Dazu ist es unerlässlich, die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Sensors zu kennen. Unter anderem sind dabei optische Kameras, Radar und Lidar denkbar. In Zukunft sollten daher den Untersuchungen diesbezüglicher Fragestellungen besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Nachhaltige synthetische Kraftstoffe

Eine weitere Herausforderung zeigt die aktuelle klimapolitische Diskussion: Nachhaltigkeit ist ein ressortübergreifendes Thema, das als quasi allgemeingültige Rahmenbedingung stets mitzudenken ist. Dabei ist jedoch leider keine allgemeingültige Lösung möglich. So kann in einem Fall Wasserstoff als Energieträger bestens geeignet, in einem anderen aber beispielsweise aufgrund von Rahmenbedingungen bezüglich Lagerung oder Transport weniger gut nutzbar sein. Auch die Energiedichte des jeweiligen Energieträgers ist in verschiedensten Anwendungsbereichen sicherlich unterschiedlich zu gewichten.

Konkret lässt sich bei diesem Thema ein Spannungsfeld zwischen zivilen Mobilitätsableitungen und den militärischen Bedarfen feststellen. Vor allem ist die Verfügbarkeit von Kraftstoff zur Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit militärischer Landoperationen zwingende Voraussetzung. Die Versorgungssicherheit mit Kraftstoff wird daher gegenwärtig durch eine weitgehende Standardisierung signifikant verbessert. „Single Fuel Concept“ bezeichnet etwa die Nutzung eines einzigen standardisierten und kompatiblen Kraftstoffs für landgestützte militärische Operationen der NATO. Die korrespondierende „Single Fuel Policy“ wendet die Bundeswehr bereits durchgehend an, indem unter anderem die Verträglichkeit aller Fahrzeuge für Flugkraftstoff auf Kerosinbasis gefordert wird. Dadurch ist ein Großteil der Fahrzeugflotte der Bundeswehr auf die Nutzung flüssiger Kohlenwasserstoffe als Energieträger ausgerichtet. Solche standardisierenden Vorgaben verfolgen das primäre Ziel, die Versorgungsketten für Kraftstoff so einfach wie möglich zu halten, um auch unter schwierigsten militärischen Rahmenbedingungen Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Aktuelle zivile Megatrends in der Energiewende für die Landmobilität fokussieren primär auf:

- die künftige Nutzung von Akkumulatoren für die Elektromobilität,

- mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen für die Elektromobilität und

- mit Wasserstoff betriebene Verbrennungsmotoren.

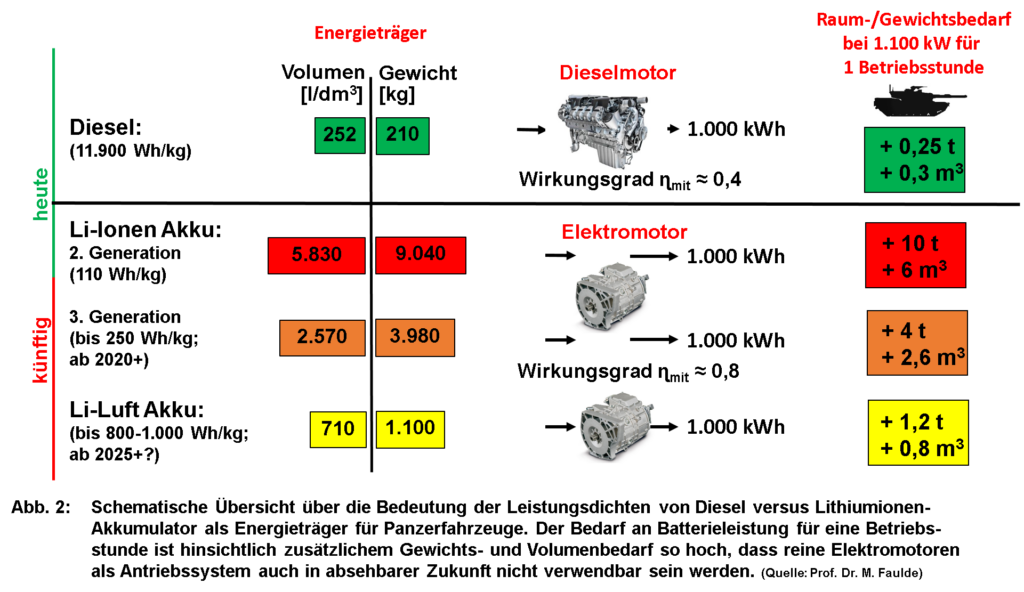

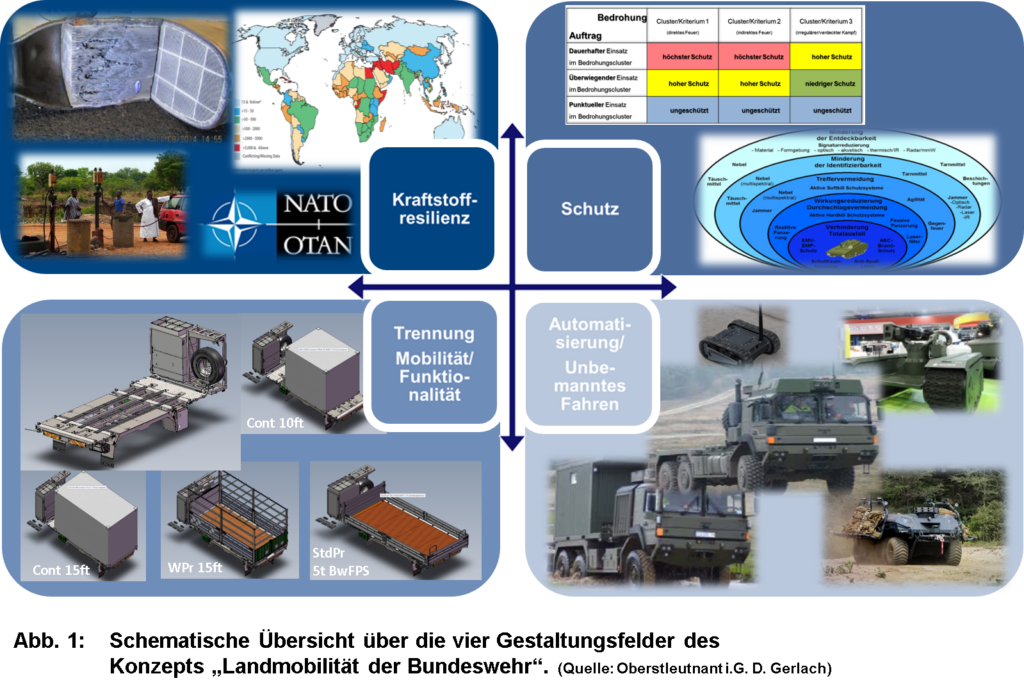

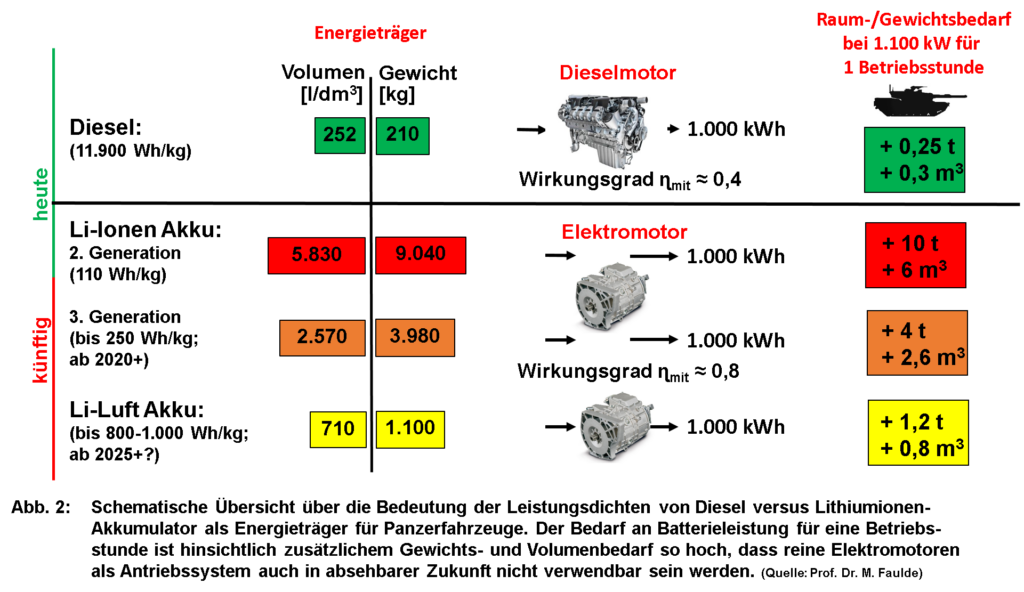

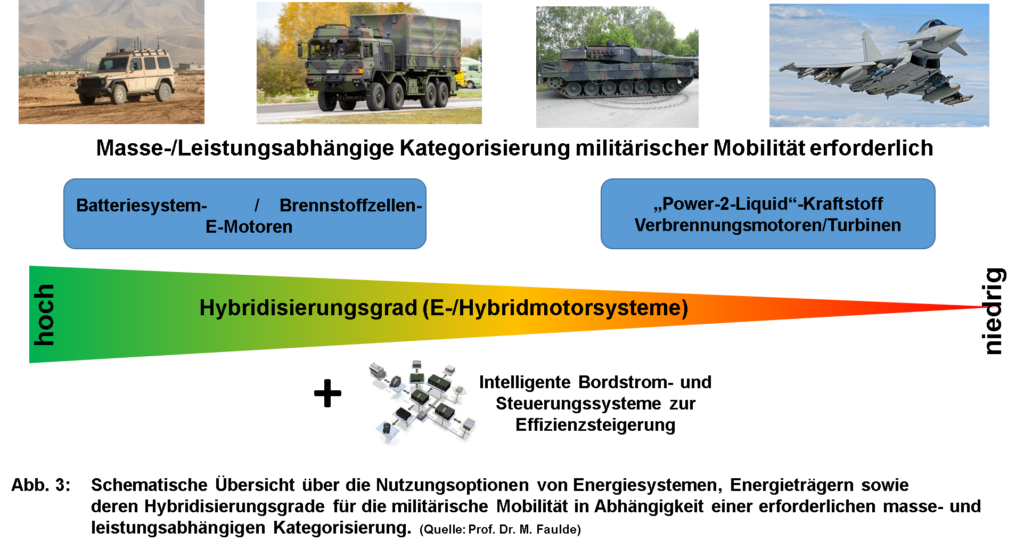

Ob solche Lösungen für militärische Anwendungen geeignet sind, hängt vor allem vom Gewicht des jeweiligen Landfahrzeugs ab. Die Leistungsdichte aktuell zur Verfügung stehender wiederaufladbarer Lithiumbatterien, des chemischen Energieträgers Wasserstoff und von Erd-/Methangas ist zu gering, als dass beispielsweise gepanzerte Fahrzeuge oder Luftfahrzeuge damit betrieben werden könnten. Beispielhaft zeigt dies die folgende Abbildung anhand von Berechnungen eines „Kampfpanzeräquivalents“ mit einem Gewicht von 60 Tonnen und einer Motorleistung von 1.100 kW. Ein solcher Elektroantrieb für gepanzerte Fahrzeuge ist absehbar technisch nicht realisierbar, da für einen rein elektrischen Antrieb mit der derzeitigen Lithiumionenbatterietechnik ein zusätzliches Gewicht von 10 t bei einem Zusatzvolumen von 6 m3 benötigt würde.

Inwieweit Hybridisierungsgrade und -techniken zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor mit den aktuellen Leistungsparametern eine Rolle für die Landmobilität spielen können, ist wesentlich aus dem Verhältnis von Masse und Leistungsprofil abzuleiten. Je geringer dieses ist, desto eher wird eine Hybridisierung in Richtung Elektromobilität möglich sein. Die kontinuierlich steigende Anzahl bordabhängiger und zusätzlicher externer Stromabnehmer ist bei diesen Überlegungen aufgrund des damit einhergehenden zusätzlichen Leistungsbedarfs unbedingt zu berücksichtigen.

Ausblick

Die Fortschritte der Automobilindustrie, in der unbemannt fahrende LKW schon heute nicht mehr reine Fiktion, sondern technisch realisierbar sind, zeigen sowohl im Zivilen als auch im Militärischen den Weg in die Zukunft. „Automatisierung und unbemanntes Fahren“ werden mittel- bis langfristig die Effizienz der Bundeswehr in Bezug auf den Personaleinsatz steigern und zudem auch zum Schutz und der qualitativen Verbesserung von Fähigkeiten beitragen. Der Einklang dieser technologischen Entwicklungen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen ist weiter voran zu treiben.

„Kraftstoffresilienz“ ist eine stets zu berücksichtigende Größe, um auch künftig eine durchgehende Mobilität für alle Landfahrzeuge sicherzustellen. Dazu ist es angezeigt, im Bereich der synthetischen Kraftstoffe voranzuschreiten, um zum einen zusätzliche militärische Handlungsoptionen zu gewinnen und zum anderen auch der gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeit der Nachhaltigkeit angemessen Rechnung zu tragen, ohne vom Grundsatz der „Single-Fuel-Policy“ abweichen zu müssen.

Beide Gestaltungsfelder bergen enormes Potenzial, den zukünftigen (militärischen) Herausforderungen der Landmobilität erfolgreich zu begegnen. Auf diese Weise wird die Bundeswehr auch in Zukunft in der Lage sein, ihre nationalen und internationalen Verpflichtungen als verlässlicher Partner zu erfüllen.

Autor: Oberstleutnant i.G. Daniel Gerlach, BMVg Plg II 5

[1] Siehe hierzu auch: https://www.plattform-lernende-systeme.de/aktuelles-newsreader/intelligent-vernetzt-unterwegs-umfeldszenario-zur-mobilitaet-der-zukunft.html