Elemente der Weiterentwicklung

Das Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr (ZKfWBw) ist zentraler Dienstleister der Bundeswehr und trägt entscheidend zum sicheren Kraftfahrbetrieb im Grundbetrieb, in Übungen und den Einsätzen bei. Die Regelung des Kraftfahrbetriebes, gut ausgebildete Kraftfahrerinnen bzw. Kraftfahrer (KfBw) und betriebssichere militärische Fahrzeuge sind hierfür wesentliche Voraussetzungen. Für den Erhalt dieser verantwortungsreichen Rolle, im Kern die Sicherstellung erforderlicher Leistungen und Beiträge zur Bereitstellung einsatzbereiter Kräfte im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr, ist eine wirksame Weiterentwicklung unabdingbar. Das Kraftfahrwesen wird dabei zukünftig besonders beeinflusst sein durch:

- die Realisierung und Fortschreibung des Fähigkeitsprofils der Bundeswehr,

- eine zunehmende Automatisierung der Fahrzeugtechnik, die auf absehbare Zeit gleichwohl weiterhin den militärisch qualifizierten KfBw erfordert,

- zusätzliche Kompetenzen, wie die Bedienung/Führung von Fahrzeugdrohnen und neue automatisierte Fahrfunktionen,

- Kompetenzerhalt und -verbreiterung bezüglich unterschiedlicher technischer Rüstzustände,

- zunehmende Digitalisierung des Behörden- sowie des Ausbildungs- und Organisationsbetriebes, gepaart mit tendenziell steigender ressortübergreifender Zusammenarbeit der Bundesbehörden,

- internationale Rüstungskooperationen, multinationale Verbände und vertiefte Integration.

Abb. 1: Einflussfaktoren

Qualifizierung der Kraftfahrerinnen bzw. Kraftfahrer

Das ZKfWBw ist für die Kraftfahrgrundausbildung (KfGA) aller Bedarfsträger der Bundeswehr verantwortlich. Die lehrgangsgebundene Individualausbildung erfolgt heute in 20 Kraftfahrausbildungszentren, die über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Sie bilden bis zu 2.000 Fahrschülerinnen und Fahrschüler zeitgleich aus. Damit ist das ZKfWBw die größte Ausbildungseinrichtung der Bundeswehr für lehrgangsgebundene Individualausbildung.

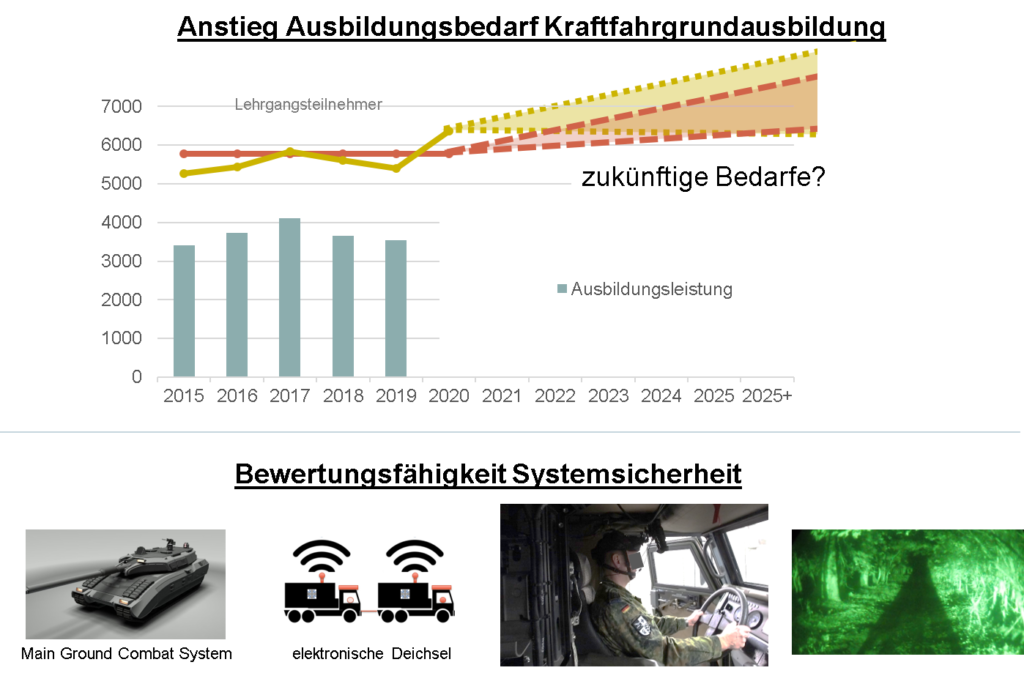

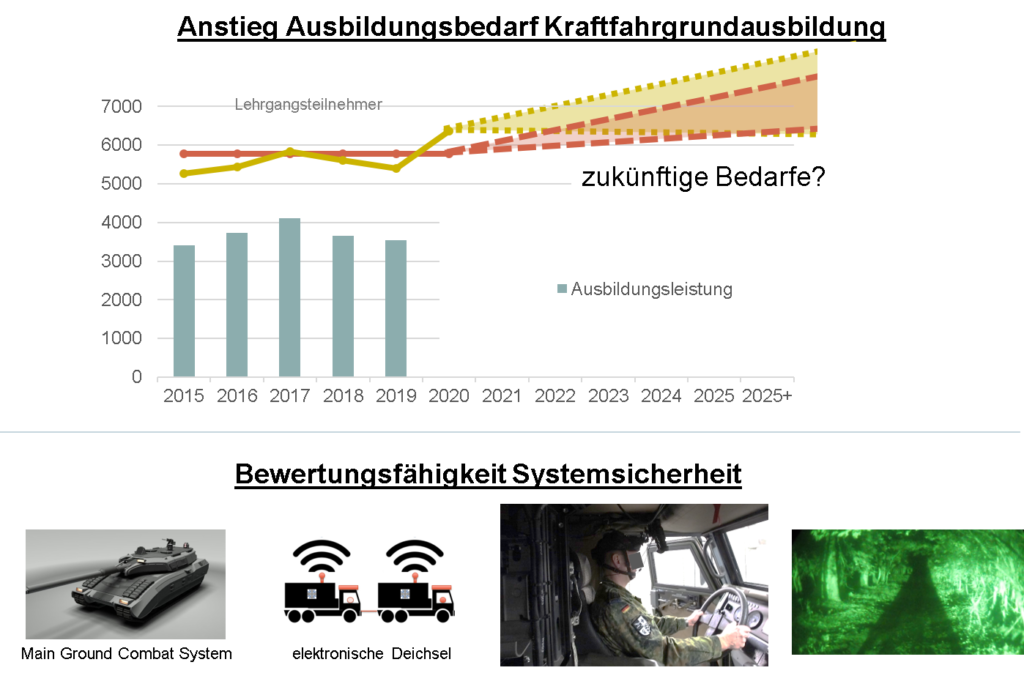

Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr zeigt für das Kraftfahrwesen einen signifikanten quantitativen Anstieg der Ausbildungsbedarfe auf, resultierend aus zusätzlichem Personal (Trendwende Personal) und der stufenweisen Erhöhung der materiellen Ausstattung der Truppe (Trendwende Material), besonders signifikant bei geschützten Radfahrzeugen sowie Kettenfahrzeugen. Mit der Einführung neuer Fahrzeugtypen treten qualitative Komponenten hinzu. In Summe erfordern diese Entwicklungen eine tragfähige Anpassung der Kraftfahrausbildungsorganisation (KfAusbOrg). Aufgrund der weiterhin begrenzten personellen Ressourcen der militärischen Fahrschulorganisation, ist eine Schwerpunktverlagerung unabdingbar. Diese erzwingt die Konzentration auf die bundeswehrspezifischen Ausbildungsklassen (geschützte/gepanzerte Fahrzeuge, Kettenfahrzeuge), unter gleichzeitiger verlässlicher Abstützung auf externe Leistungserbringung bei den vorwiegend zivil vergleichbaren Ausbildungsklassen. Das Vorhalten eigener Kompetenzen als Rückfalloption, zur Grundbefähigung und Erhalt der Beurteilungsfähigkeit, ist davon unbenommen und entsprechend vorzusehen.

Die kompetenzorientierte Aus-, Weiter- und Fortbildung von KfBw wird aufgrund der notwendigen Einbindung zukünftiger technischer Neuerungen darüber hinaus neue Herausforderungen aber genauso auch Möglichkeiten bieten. Der bewährte, ressourcenschonende, unterstützende Einsatz von Simulatoren ist durch zukunftsweisende Komponenten, wie z.B. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) weiter zu ergänzen. Die zu vermittelnden Lerninhalte werden sich an den steigenden technischen Fähigkeiten der Fahrzeuge und den damit einhergehenden neuen Herausforderungen für die KfBw ausrichten, um einen uneingeschränkten Einsatz der KfBw im Grundbetrieb und im gesamten Aufgabenspektrum und somit allen Einsatzszenaren auch zukünftig zu ermöglichen. Wesentliche Voraussetzungen für die zielgerichtete Anpassung der KfAusbOrg und die Umsetzung von Handlungsmöglichkeiten alternativer Bedarfsdeckung im Zeitfenster ab 2024, sind Ermittlung und Anerkennung eines, stets am Fähigkeitsprofil der Bundeswehr orientierten, Ausbildungsbedarfs und der zur Verfügung stehenden Jahresarbeitszeit von Militärkraftfahrlehrern. Die entsprechenden Vorarbeiten sind weit fortgeschritten, so dass, nach den erforderlichen Billigungsgängen, die Möglichkeiten der Bedarfsdeckung, unter Berücksichtigung der Initiativen zur Teilvergabe KfGA A (Motorrad) und KfGA B (Pkw), eingeleitet werden können. Hierzu notwendige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (WU) werden entsprechend zu veranlassen sein. Flankierend dazu werden bereits einzelne Maßnahmenpakete für die Produkte EAGLE, BOXER, PUMA und LEOPARD 2 fortentwickelt, um die akuten Ausbildungsbedarfe zu decken. Diese Maßnahmen umfassen u.a. die Beschaffung zusätzlicher Fahrschulfahrzeuge und Ausbildungsmittel und werden durch notwendige Variantenanpassungen zu ergänzen sein. Ertüchtigung und Neubau von Infrastruktur für Simulatoren runden dieses Vorgehen ab. Alle Handlungsstränge verlangen planerische Präzision, nachhaltige Ressourcenbereitstellung und eine engmaschige Überwachung der Realisierungsfortschritte.

Multinationale Verbände und gemeinsame, wechselseitige Nutzung von militärischen Fahrzeugen unterschiedlicher Nationen setzen zudem eine internationale Harmonisierung der Kompetenzen der Kraftfahrer voraus, die bisher so noch nicht festgelegt ist. Hier wird angestrebt, zweckmäßige Handlungsmöglichkeiten zu implementieren, die – insbesondere im Hinblick auf die Partner Niederlande und Frankreich – bereits heute unmittelbare Relevanz im jeweiligen Truppenalltag der Teilstreitkräfte haben. Das ZKfWBw strebt dazu über die ECRAF (European Commission for the Road Safety in the Armed Forces) und ggf. bilateral eine Harmonisierung der Kompetenzen der Kraftfahrer auf EU bzw. NATO-Ebene an, die eine interoperable und auftragsangemessene Verwendung von Kraftfahrern und Militärfahrzeugen zukünftig erleichtern kann. Auch die in Kooperation zu entwickelnden bzw. zu beschaffenden Produkte, wird die erforderliche Ausbildung des Bedienungspersonals angemessen zu berücksichtigen haben. Nur so kann eine zeit- und auftragsbezogene Ausbildung mit Beginn der jeweiligen Nutzungsphasen sichergestellt werden.

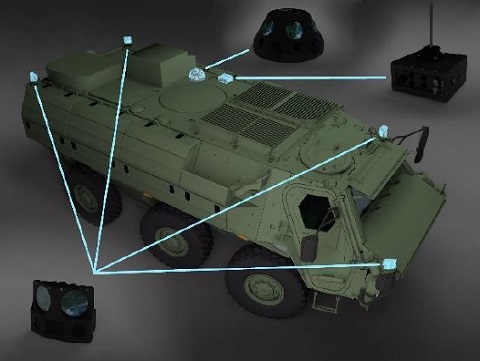

Abb. 2: Wesentliche Determinanten

Bewertungsfähigkeit System-und Verhaltenssicherheit

Die Zulassungen moderner Plattformen, Fahrzeuggenerationen und Kampfwertsteigerungen erfordern eine neue Qualität der Begutachtung zur Feststellung der System- und Verhaltenssicherheit. Militärische Fahrzeuge können auch dann eine Betriebserlaubnis erlangen, wenn zivile Vorschriften zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit beim Betrieb der Fahrzeuge noch nicht verfügbar sind oder im Bedarfsfall von Vorschriften abgewichen werden muss. Dies ist jedoch an hohe gesetzliche Hürden geknüpft. Zwingende Voraussetzung hierfür ist eine positive zulassungsrechtliche Bewertung. Insbesondere die mit der Trendwende Material einhergehende Planung und Realisierung von neuen Systemen mit automatisierten Fahrfunktionen und von Sichtsystemen zum Führen von Fahrzeugen, führt zur Notwendigkeit einer neuen, bisher nicht vorhandenen Fähigkeit bezüglich der Bewertung von System- und Verhaltenssicherheit. Wurde bisher vor allem Funktionssicherheit bewertet (Hinreichende Bremswirkung, Lenkkräfte, Kippstabilität usw.), müssen dann zusätzliche Fragestellungen beantwortet werden, die in erster Linie der Verhaltenssicherheit zuzuordnen sind. Reagiert beispielsweise die automatisierte Fahrfunktion wie erwartet oder sind Fahrer mit dem gewählten Sichtsystem in der Lage das Fahrzeug sicher zu führen? Erste Teilfähigkeiten zu diesem ergänzenden Ansatz der Bewertung von System- und Verhaltenssicherheit werden allerdings schon jetzt benötigt, z.B. beim SPz PUMA VJTF, Main Ground Combat System oder Untersuchungen zum teilautomatisierten Fahren. Sie sind jedoch derzeit nicht aufbauorganisatorisch hinterlegt. Zusätzlich sind in der Regel nicht in die Bundeswehr eingeführte Mess- und Prüfmittel zur Begutachtung erforderlich. Diese müssen über das jeweilige Projekt bereitgestellt werden oder sind dezentral zu beschaffen. Weitere Elemente, wie beispielsweise die Eignung neuer Nachtsichtbrillen als Kraftfahrerbrillen, die Untersuchung von Kamera-Monitor-Systemen im SPz PUMA VJTF und GTK BOXER oder das System InterRoK (Interoperabler Robotik Konvoi oder „elektronische Deichsel“), setzen bereits heute dies neuartigen Bewertungsfähigkeiten voraus. Die Feststellung, ob die Systeme eine verkehrssichere Nutzung ermöglichen, ist eine unverzichtbare Grundvoraussetzung der Zulassung und so ggf. ein Ausschlusskriterium für die Übernahme in die Nutzung. Ist eine Bewertung der System-und Verhaltenssicherheit für neue bzw. modernisierte Produkte und Fahrzeuge nicht möglich, kann eine Betriebserlaubnis nicht erteilt werden und es sogar zum Projektabbruch kommen. Vor dem Hintergrund der Zulassungsfähigkeit von Projekten ist daher die Entscheidung des ZKfWBw bereits zu Projektbeginn zwingend erforderlich.

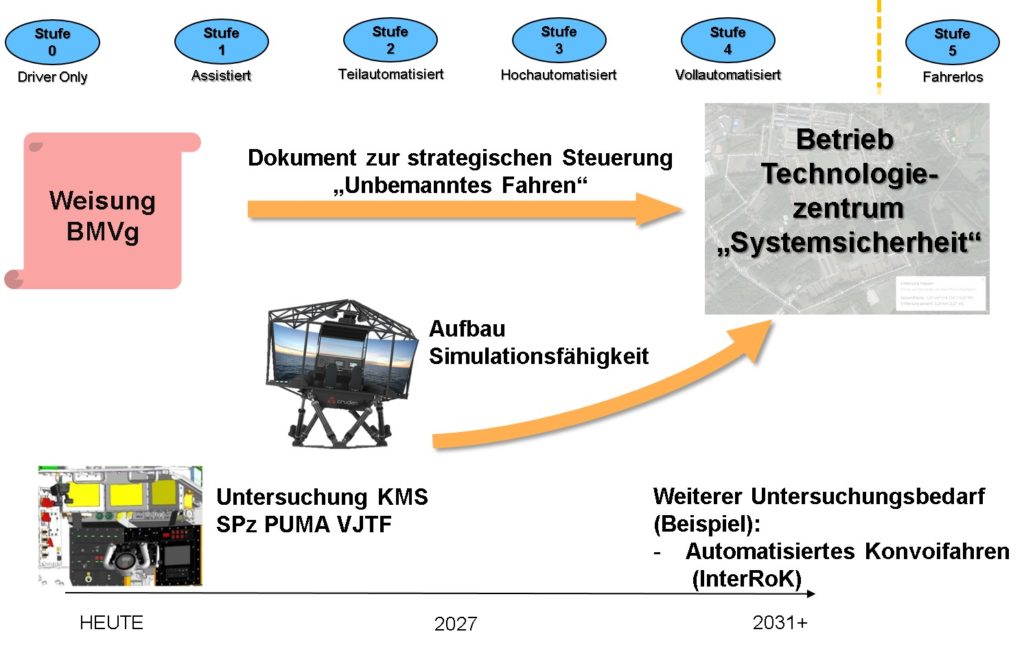

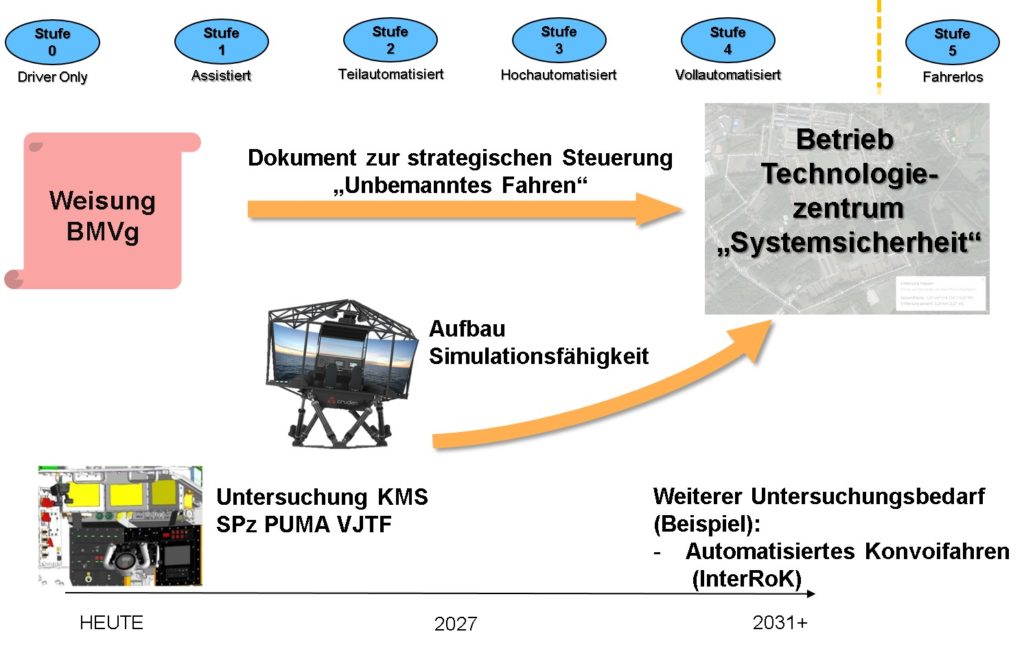

Abb. 3: Systemsicherheit im Wandel

Die beschriebene, aber gleichwohl noch nicht strukturell abgebildete Fähigkeit, hat damit durchaus strategische Relevanz. Zur Gewährleistung der schon heute durchzuführenden Bewertungen, hat das ZKfWBw – zu Lasten anderer Fähigkeiten und zeitlich begrenzt – eine Projektgliederung eingenommen, um zumindest ablauforganisatorisch eine rudimentäre Anfangsbefähigung zu erreichen. Zur nachhaltigen Aufgabenwahrnehmung und um am Puls des technischen Fortschritts zu bleiben, sind die Aufstellung und personelle Alimentierung eines Technologiezentrums KfW mehr als deutlich geboten. Damit erhält die Bundeswehr eine aufbauorganisatorische Befähigung und einen Exzellenzort zur Bewertung der System- und Verhaltenssicherheit von neuen Fahrzeugtechnologien. Parallel ist eine angemessene und zukunftsorientierte Testinfrastruktur vorzusehen. Nur bei kurzfristiger Schließung dieses Fähigkeitsdefizits, kann die Bewertung der System- und Verhaltenssicherheit, als unverzichtbare Grundlage für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit automatisierten Fahrfunktionen und Sichtsystemen, für Kraftfahrer sichergestellt bzw. früher in das Projektdesign eingebracht werden. Das zur Etablierung einer Grundbefähigung benötigte Personal (rund 35 militärische sowie 7 zivile Dienstposten) dieses, auch im Lichte von Attraktivität, wegbereitenden „Technologiezentrums KfW“, wird durch das LogKdoBw in die Fortschreibung des Fähigkeitsprofils eingebracht und ebenso ein entsprechender Stationierungsort zur Entscheidung vorgeschlagen werden. Es werden zunehmend auch Fähigkeiten und Zuständigkeiten anderer Bereiche der Bundeswehr zu berücksichtigen und integrieren sein. Hierzu zählt prominent die Zusammenarbeit mit den Universitäten der Bundeswehr im Rahmen der Nutzung von Simulation zur Bewertung von Systemen. Aber auch die Fähigkeiten des Kommandos CIR zur Sicherstellung einer „automotive cybersecurity“ sind entsprechend einzubringen. Die Fähigkeit zur Bewertung solcher Systeme muss stets parallel zu den entsprechenden Rüstungsprojekten gedacht, aufgebaut und sichergestellt werden. Zu bewertende militärische Fahrzeuge mit sehr hohem Automatisierungsgrad sind ab 2031 zu erwarten, bis dahin muss ein leistungsfähiges „Technologiezentrum KfW“ seinen Wirkbetrieb über einen Zwischenschritt in 2027 aufgenommen haben.

Perspektiven Behördenbetrieb

Das Kraftfahrwesen der Bundeswehr ist und bleibt an Recht und Gesetz gebunden. Die Anteile der behördlichen Aufgaben des Zentrums sind in der Zentralen Militärkraftfahrstelle in Mönchengladbach zentralisiert. Für die zweckmäßige Begutachtung von Fahrzeugen und die Durchführung von Fahrerlaubnisprüfungen werden hierzu derzeit acht Außenstellen unterhalten. Die gesamtstaatlichen behördlichen Prozesse sind bisher noch nicht durchgehend digitalisiert, wodurch sich Vorgänge häufig personal- und zeitintensiv gestalten und durch die vorhandenen Medienbrüche fehleranfällig sind. Die in den letzten Jahren erfolgte datentechnische eigene Anbindung an das Kraftfahrtbundesamt war eine große, gleichwohl alternativlose Kraftanstrengung aller Beteiligten, in deren Folge auch eine Neubewertung im Handlungsfeld Datensicherheit zu erfolgen hatte. In dieser Neubewertung sind behördliche Vorgänge zu einem hohen Anteil datenschutzrechtlich eingestuft worden, so dass hier die fortlaufende Ausfächerung der Digitalisierung eine Entlastung bei der Bearbeitung bringen muss. Sukzessive werden zentrumsinterne Vorgänge und bereits bestehende – absehbar nicht zukunftssichere – Lösungen im Hinblick auf erfolgversprechendes Veränderungspotential betrachtet. In Verbindung mit dem Zentrum für Softwareentwicklung der Bundeswehr und der BWI werden konkret Ansätze identifiziert, um Prozesse zu digitalisieren und „Drehstuhlschnittstellen“ zu minimieren. Vielversprechende Optionen hinsichtlich einer fortschreitenden und entlastenden Digitalisierung bieten ebenfalls die Bereiche Unfalldatenbank und Fahrauftragsverwaltung sowie die zukünftige Fahrschülerverwaltung. Ergänzend wird der Wandel der klassischen Dokumente, wie Fahrerlaubnis, Fahrtennachweisheft und Fahrauftrag in Papierform, zu vollziehen sein. Auch hier ist der Einsatz neuer Technologien zu erwarten, aber stets mit Augenmaß und unter Berücksichtigung von Aufwand, Nutzen sowie datenschutzrechtlicher und besonders operativer Belange. Erfordernisse sind erkannt und Lösungsmöglichkeiten identifiziert, um eine zukunftsträchtige und bedarfsgerechte Aufstellung des Kraftfahrwesens zu vollziehen. Die erforderliche Fachkompetenz, Leistungsfähigkeit und Tatkraft ist vorhanden und soll zeitnah mit angemessener Ressourcenzuordnung verklammert werden.

Abb. 4: Handlungsfeld Behördenbetrieb

Autor und Bilder: LogKdo Bw

Dieser Beitrag ist der Sechste einer 6-teiligen Artikelserie. Teil 1 & 2 wurden im Newsletter Januar veröffentlicht, Teil 3 & 4 finden sie im Newsletter April, 5 & 6 in diesem Newsletter [Red.]