Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Die Bundeswehr hat Rheinmetall mit der Modernisierung von Führungsmittelausstattungen für Soldatensysteme beauftragt. So sollen Führungsmittelausstattungen im Umfang von 14 Zugsystemen „Infanterist der Zukunft – Erweitertes System“ an die Truppe ausgeliefert werden. Diese umfassen Ausstattungen für 476 einzelne Soldatinnen und Soldaten. Der Auftrag in Höhe eines mittleren zweistelligen MioEUR-Betrags wurde im Dezember 2022 gebucht, kurz nachdem der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Mittel aus dem Sondervermögen freigegeben hatte.

Das Soldatensystem „IdZ-ES“ im Konstruktionsstand VJTF 2023 vernetzt den Soldaten mit dem Schützenpanzer Puma als Mutterschiff. Für die Truppe ist das „System Panzergrenadier“ ein Stück Digitalisierung der „ersten Meile“. Es bietet zwei wesentliche Vorteile: Erstens haben alle auf- und abgesessenen Kräfte die Möglichkeit, auf dieselben Informationen zuzugreifen. Zweitens können diese Informationen wesentlich präziser, schneller und robuster untereinander geteilt werden. Die enge Vernetzung von Sensoren und Effektoren sowohl der Soldaten als auch der Schützenpanzer minimiert die Zeit zwischen Aufklärung und Wirkung. Diese Verschmelzung zu einem Gesamtsystem ermöglicht ein effektives taktisches Zusammenwirken der Soldaten mit ihren Schützenpanzern und erhöht den Einsatzwert der Panzergrenadiertruppe. Hierfür bietet Rheinmetall als Partner der Streitkräfte die im Kontext IdZ-ES aufgebaute Expertise an.

Quelle: Rheinmetall AG

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) entschied sich im September 2022 für Rheinmetall als Auftragnehmer für den Umbau von Anteilen der Modularen Sanitätseinrichtungen (MSE).

Der Gesamtwert der Beauftragung liegt im mittleren einstelligen MioEUR-Bereich. Die Arbeiten sollen bis Dezember 2023 abgeschlossen sein.

MSE-Container beschreiben eine Familie der modularen Sanitätseinrichtungen. Die seit den 1990er Jahren hergestellten Einheiten wurden in den unterschiedlichen Varianten beschafft und werden nun umfassend regeneriert.

Die MSE bestehen aus Rettungszentren und Einsatzlazaretten, die in den Einsatzgebieten der Bundeswehr genutzt werden. Einzelne Systeme übernehmen dabei spezielle Aufgaben, wie beispielsweise die Erzeugung und Versorgung mit medizinischen Gasen mittels eines Geräte-Versorgungs-Containers (GVC). Die technische und medizinische Ausstattung des GVC unterstützt im Feldeinsatz die Durchführung von Operationen im angrenzenden OP-Bereich. Die Containersysteme sind CSC-klassifiziert, stapelbar und damit geeignet zum Transport auf Containerschiffen. Die Systeme und ihre Ausstattungen werden in ihrem Umfang und in ihrer Funktionalität angepasst.

Die Rheinmetall Project Solutions GmbH bündelt seit 2019 Ressourcen und Fähigkeiten für den Bereich Einsatzunterstützung und ist verantwortlich für mobile verlegbare Einsatzlösungen. Ziel ist es, die Kunden auch durch spezifische Dienstleistungen bei ihren Missionen langfristig zu unterstützen. Die Gesellschaft wurde durch die Rheinmetall AG gegründet um Dienstleistungen und Projekte für die Einsatzunterstützung abzuwickeln.

Dr. Deniz Akitürk, Geschäftsführer der Rheinmetall Projekt Solutions GmbH, ist stolz auf das neue Projekt: „Rheinmetall Project Solutions GmbH bietet, im Verbund mit ihrer Tochter Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme, eine vollumfängliche Einsatzunterstützung an. Neben dem Bau und Betrieb von Feldlagern, bündeln wir hier auch die Überwachung sowie medizinische Kompetenz im Einsatz für den Kunden. Als Systemanbieter freut es uns, die Regeneration des Kunden unterstützen zu können.“

Der Auftrag unterstreicht die hohe Kompetenz Rheinmetalls in der Einsatzunterstützung der Bundeswehr im medizinischen Bereich.

Quelle: Rheinmetall AG

Sehr geehrtes Mitglied im blauen Bund e.V.,

in dieser Ausgabe finden sie die folgenden Themen:

Der Newsletter Verteidigung (NV) wird vom Verlag Deutsche Spezialmedien veröffentlicht und präsentiert sich im neuen, zeitgemäßen Design. Diesen Newsletter bieten wir als Lizenznehmer 1-mal pro Woche (Dienstag) unseren Mitgliedern kostenfrei an.

Alle in diesem Portal veröffentlichen Newsletter Verteidigung , ab Ausgabe 45/2018 finden Sie hier.

Das Zugriffsverfahren auf den Newsletter Verteidigung hat sich ab der Ausgabe 13/2020 geändert.

Sie benötigen zum Herunterladen des Newsletter nun ein Passwort.

Dieses lautet: bB_Verteidigung

Wenn Sie keine Ausgabe mehr verpassen wollen und den Zugriff auf den Newsletter Verteidigung haben möchten, ohne sich im Portal einzuloggen, dann können sie diesen hier abonnieren. Sie erhalten dann jeden Dienstag den Link per eail zum Herunterladen der aktuellen Ausgabe.

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Die neuste Ausgabe Ethik- und Militär 02/2022, die zebis herausgegeben hat, befasst sich mit dem „Krieg in der Ukraine“.

„… dass der Kalte Krieg nie wirklich zu Ende war, weil Russland im Grunde nicht befriedet war“, hat die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Kurzem in einem Interview in der ZEIT festgestellt.

Ob man hätte wissen können oder müssen, dass dieser Zustand irgendwann in einem „heißen Krieg“ münden würde, wird die Debatten noch lange bestimmen. Die neue Ausgabe von „Ethik und Militär“ beschäftigt sich mit friedensethischen und sicherheitspolitischen Aspekten dieses nach wie vor mit unverminderter Härte geführten Kriegs in Europa, für den kein Ende in Sicht ist.

Nach einem einführenden Interview mit der Osteuropa-Expertin Dr. Tatiana Zhurzhenko vom Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien („Russland spielt mit hohem Einsatz“) setzen zwei Beiträge einen friedensethischen Schwerpunkt. In „Der Ukrainekrieg als Herausforderung zur Weiterentwicklung christlicher Friedensethik“ widmet sich Prof. Dr. Markus Vogt (Ludwig-Maximilians-Universität München) deren Hauptströmungen und zieht eine nüchterne Bilanz anhand des Geschehens. Prof. Dr. Friedrich Lohmann (Universität der Bundeswehr München) untersucht in seinem Artikel „Zeitenwende in der Friedensethik?“, ob pazifistische Positionen und Argumentationsmuster vor dem Hintergrund des Angriffs auf die Ukraine standhalten.

Dass sich die viel beschworene „Zeitenwende“ für die Bundeswehr nicht nur auf messbare Größen wie Material und Ausstattung reduziert, macht Generalinspekteur Eberhard Zorn in seinem Beitrag zum „Mindset Landes- und Bündnisverteidigung“ deutlich. Welche Bedeutung er dem „Einsatzwert“ angesichts der neuen Sicherheitslage zumisst und wie er diesen erhöhen will, stellt er in „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen – altes Motto brandaktuell?!

Quelle:

zebis

Herrengraben 4

D-20459 Hamburg

Das zebis ist eine Einrichtung zur ethischen Bildung in den Streitkräften. Es wurde im Auftrag des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr am Institut für Theologie und Frieden (ithf) errichtet.

Der französische Präsident Macron erklärte die NATO im Oktober 2019 in einem Interview mit The Economist für Hirntod. Europa sei nun gefordert, ein geopolitischer Akteur mit eigener strategischer Kultur zu werden. Aus Pariser Sicht kein neuer Befund. Selbst überzeugte Atlantiker mussten allerdings zugeben, dass es im Vorfeld des Londoner NATO-Gipfels im Dezember 2019 kaum Anzeichen gab, sich auf Diskussionen zu einem neuen Strategischen Konzept einzulassen. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg war intensiv, und am Ende erfolgreich darum bemüht, die Volatilität des amerikanischen Präsidenten Trump einzuhegen. An eine Einigung über langfristige strategische Ausrichtung der NATO war nicht zu denken. So blieb es beim Strategischen Konzept von 2010: Darin hieß es:

Im euro-atlantischen Raum herrscht Frieden und die Bedrohung des NATO-Territoriums durch einen konventionellen Angriff ist gering. … Wir streben eine wahre strategische Partnerschaft mit Russland an.

Das dies nicht mehr der Realität entsprach, war spätestens seit 2014 mit der illegalen Annexion der Krim durch Russland und dem Beginn der Auseinandersetzungen in der Ostukraine klar. Insofern hatte Präsident Macron einen Punkt.

Die anderen Partner waren nun gefordert, die präsidentielle Erregung in konstruktive Bahnen zu lenken. Folgerichtig beauftragten die Staats- und Regierungschefs in London den NATO-Generalsekretär, die politische Dimension der NATO durch einen von ihm geleiteten Reflexionsprozess zu stärken. Unter der Überschrift NATO 2030 fanden Konsultationen mit Beteiligung vielfältiger gesellschaftlicher Gruppen statt. Zusätzlich legte eine unabhängige Expertengruppe im November 2020 ihre Empfehlungen vor. Zu ihr gehörte auch Verteidigungsminister a.D. Thomas de Maiziere.

Generalsekretär Stoltenberg behielt sich die Federführung für den endgültigen Entwurf der Agenda NATO 2030 selbst vor. Sie wurde beim Gipfel 2021 in Brüssel verabschiedet. Es wäre möglicherweise bei der Agenda geblieben, wäre Präsident Trump im Amt bestätigt und nicht von Präsident Biden abgelöst worden. So aber war der Weg für die Erarbeitung eines neuen Strategischen Konzepts der NATO frei.

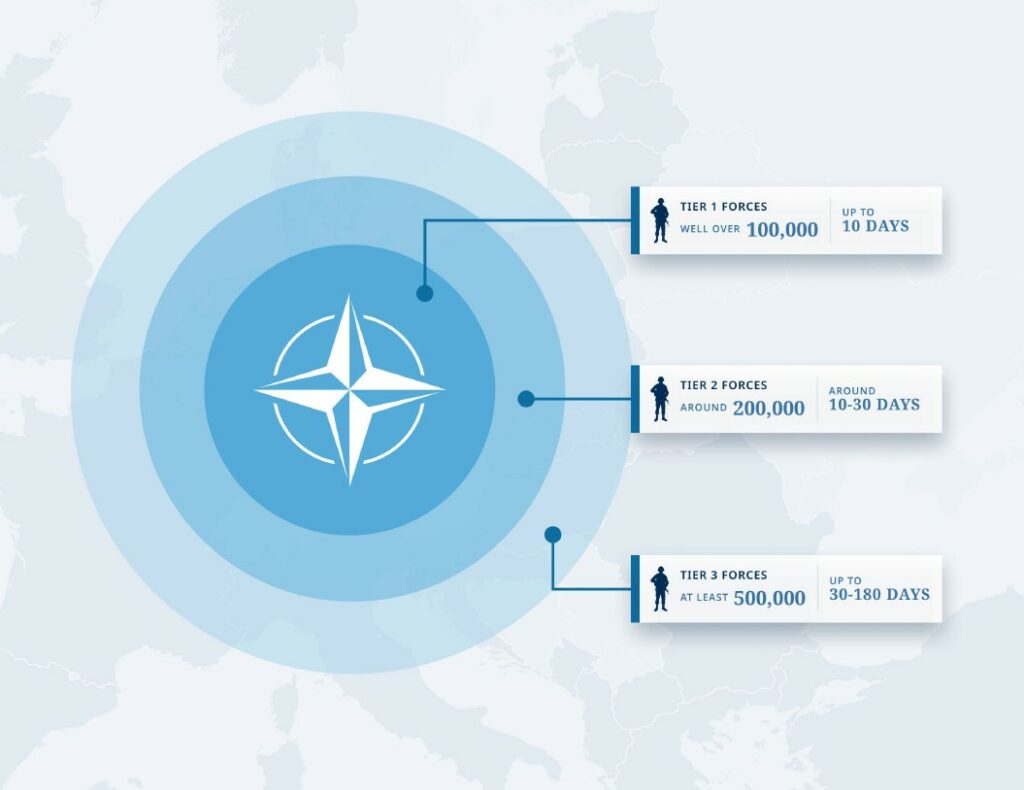

Die militärische Anpassung der NATO war seit 2014 auch ohne ein neues Strategisches Konzept gut vorangekommen. Die militärische Präsenz in den Baltischen Staaten und Polen war erhöht worden. Es wurden Pläne für die rasche Verlegung einer neu aufgestellten teilstreitkraftübergreifenden Eingreiftruppe in verschiedene Teile des Bündnisgebietes erarbeitet. Der Verteidigungsplanungsprozess bezog kollektive Verteidigungsszenarien bei der Entwicklung der Fähigkeitsforderungen an die Nationen ein. Die Generalstabschefs der NATO verabschiedeten 2019 die erste NATO-Militärstrategie seit mehr als 50 Jahren. In ihrer planerischen Umsetzung entstanden weitere Konzepte, Pläne und Direktiven. Der militärische Beitrag zum neuen Strategischen Konzept baute darauf auf.

Im Hinblick auf Russland wird das neue Strategische Konzept 2022 deutlich:

„Im euro-atlantischen Raum herrscht kein Frieden … Wir können die Möglichkeit eines Angriffs auf die Souveränität und territoriale Unversehrtheit von Verbündeten nicht ausschließen… Die Russische Föderation ist die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten und für Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum.“

Diese klaren und markanten Passagen im neuen Strategischen Konzept sind Ausdruck der vielzitierten Zeitenwende. Zu der Frage, wann sie eingetreten ist, gab es allerdings schon Jahre vorher im Bündnis unterschiedliche Meinungen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 zweifelte allerdings niemand mehr an der Zeitenwende.

Die letzte Zeitenwende unter völlig anderen Vorzeichen datiert auf das Jahr 1989. Die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands, das Ende des Warschauer Pakts und die Auflösung der Sowjetunion beendeten den Kalten Krieg. Es gab keine Notwendigkeit mehr, jederzeit die Verteidigung des Landes und der Bündnispartner aufnehmen zu können. Sicherheitspolitische Experten stellten die Notwendigkeit von Militär gänzlich in Frage. Sie glaubten die globale Ausbreitung der Demokratie sei nur noch eine Frage der Zeit.

Die gewaltsamen Auseinandersetzungen auf dem Balkan im Herzen Europas und das Massaker von Srebrenica zeigten, dass militärische Mittel unverzichtbar blieben, um Menschenrechte zu verteidigen und eine friedliche Entwicklung zu gewährleisten. Fast unbemerkt war die Epoche der Landes- und Bündnisverteidigung, von der Periode der Krisenbewältigung abgelöst worden. In ihr wurde aus der Bundeswehr, die „kämpfen konnte, um nicht kämpfen zu müssen“, die „Armee im Einsatz“.

Spätestens seit 2014 steht das militärische Instrument der NATO und damit auch die Bundeswehr vor einer zweidimensionalen Herausforderung. Einerseits laufen die Einsätze zur Krisenbewältigung weiter, anderseits gilt es, sich auf die konventionelle Verteidigung des Bündnisses vorzubereiten. In diesem neuen Koordinatensystem werden sich die Bündnispartner, von ihrer geographischen Lage beeinflusst, unterschiedlich positionieren. Während für die einen die Bedrohung durch Russland handlungsleitend ist, werden sich die anderen auf die Krisenbewältigung konzentrieren. Dies geschieht ungeachtet des ausgebliebenen Erfolgs in Afghanistan. Latente Instabilität, gefördert durch die Folgen des Klimawandels, begünstigt destabilisierende Flüchtlingsströme und gibt dem Terrorismus frischen Nährboden.

Bündnisverteidigung und Krisenbewältigung stellen politische Entscheidungsprozesse und Streitkräfte vor sehr unterschiedliche Herausforderungen. In den letzten 30 Jahren hat die NATO ihre Krisenbewältigungsverfahren optimiert, und es gibt nur geringen Anpassungsbedarf. In der Bündnisverteidigung bestimmt jedoch der Gegner den Beginn des Einsatzes. Dies hat erhebliche Folgen für die Entscheidungsprozesse und die Truppenstrukturen der NATO. Es bleibt keine Zeit für Truppenstellerkonferenzen. Die Erhöhung der Einsatzbereitschaft von Einheiten und Verbänden in der Grundgliederung ist das Gebot der Stunde. Die Entscheidung dazu sollte der Nordatlantikrat so früh wie möglich treffen, um die nutzbare Vorwarnzeit zu maximieren. Die Vorbereitungen des russischen Angriffs auf die Ukraine waren spätestens ab Anfang November 2021 von allen Alliierten anerkannt. Ob Putin den Angriffsbefehl geben würde, blieb jedoch bis zum tatsächlichen Angriffsbeginn unklar. Die maximale Vorwarnzeit hätte also mehr als 120 Tage betragen. Der politische Wille wäre entscheidend dafür gewesen, wie viele dieser Tage bei einem ähnlichen Szenario gegenüber einem Alliierten nutzbar gewesen wären. Das eigentliche Ziel erhöhter Einsatzbereitschaft bedeutet, mit konventionellen Streitkräften zur wirksamen Abschreckung beizutragen.

Es gibt heute aufgrund gewachsener Abhängigkeiten infolge der Globalisierung, der zunehmenden Vernetzung im Informationsraum und der Abhängigkeit kritischer Infrastrukturen von funktionierender Informationstechnologie, vielfältige strategische Risiken. Dies Risiken werden bereits heute sichtbar, unterhalb der Schwelle einer konventionellen militärischen Auseinandersetzung. Hybrider Wettbewerb oder, im Extremfall hybride Kriegsführung, sind allgegenwärtig. Die Verfügbarkeit billiger und leicht zu erwerbender disruptiver Technologien führt zu einer wachsenden Anzahl von Akteuren. Die Antwort der NATO darauf ist die Erhöhung der Resilienz, die weit mehr als die Streitkräfte betrifft. Die Diskussion, ob auch Resilienzziele in der Forderungskatalog der NATO gegenüber den Nationen aufgenommen werden sollen, wird zurzeit geführt. Die Rolle von Streitkräften in hybriden Konflikten wird schon seit längerer Zeit diskutiert. Sie sollten durch wirksame Abschreckung dafür sorgen, dass hybride Konflikte „hybrid“ bleiben, und nicht in einen konventionellen Krieg eskalieren.

Die strategischen Risiken bestehen aber nicht nur für das Bündnis, sondern auch für einen potenziellen Gegner. Es gibt also heute mehr Möglichkeiten als im Kalten Krieg, einem Gegner inakzeptablen Schaden zuzufügen. Dennoch verlangt wirksame Abschreckung auf unabsehbare Zeit die Verfügbarkeit nuklearer Optionen.

Plan A zum Schutz der territorialen Integrität und Souveränität der Bündnispartner ist eine wirksame Abschreckung. Er verlangt eine Wiederbelebung strategischer Debatten über erfolgversprechende Eskalations- und Deeskalationsstrategien.

In der Analyse des sicherheitspolitischen Umfelds ordnen viele den „russischen Angriff auf die Ukraine“ als strategischen Schock und damit in die gleiche Kategorie wie die „COVID 19 Pandemie“ ein. Demgegenüber sprechen sie von Megatrends, wenn es um den „Aufstieg Chinas“, die „Beschleunigung der Entwicklung disruptiver Technologien“ und den „fortschreitenden Klimawandel“ geht.

Strategische Schocks und Megatrends werden sich auf die im Strategischen Konzept 2022 genannten drei Kernaufgaben des Bündnisses in unterschiedlicher und zum Teil gegenseitig komplizierender Weise aus. Sie betreffen sowohl (1) „Abschreckung und Verteidigung“, (2) „Krisenprävention und -bewältigung“ als auch (3) „Kooperative Sicherheit“.

Die „COVID 19 Pandemie“ hat der Welt die Verletzlichkeit globaler Lieferketten und die Abhängigkeit von wenigen Produzenten medizinischer Artikel vor Augen geführt. Investitionen in die Resilienz der Versorgungswege sind die Konsequenz. Keinesfalls zufällig besteht eine Verbindung mit dem Megatrend „Aufstieg Chinas“. China ist ein potenter systemischer Wettbewerber, der wiederum Erwerb und die „Beschleunigung der Entwicklung disruptiver Technologien“ mit strategischer Weitsicht innerhalb zentralisierter Strukturen vorantreibt. Deshalb beschreitet die NATO Neuland mit der Förderung disruptiver Technologien, die nicht unbedingt einen sofortigen wirtschaftlichen Gewinn versprechen. Die Ausweitung partnerschaftlicher Beziehungen im Rahmen der Kernaufgabe „Kooperative Sicherheit“ in den pazifischen Raum ist eine logische Konsequenz, auch wenn die NATO ein regionales Bündnis bleibt. Der „fortschreitende Klimawandel“ wird bestehende Instabilitäten verstärken und neue schaffen. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Kernaufgabe „Krisenprävention und -bewältigung“. Daher kann sich die NATO, trotz des strategisches Schocks durch den „russischen Angriffs auf die Ukraine“, nicht einseitig auf die Kernaufgabe „Abschreckung und Verteidigung“ konzentrieren. Die NATO strebt an, zum weltweit führenden Forum politischer Diskussionen über die sicherheitspolitischen Folgen des „fortschreitenden Klimawandels“ zu werden. Dies wiederum verlangt nach Einbeziehung Chinas trotz bestehender systemischer Konkurrenz.

Die im Rahmen der Arbeiten zum Strategischen Konzept 2022 vorgenommenen Analysen, die in diesem Artikel nur in Teilen skizziert werden konnten, zeichnen das Bild eines äußerst komplexen und dynamischen sicherheitspolitischen Umfelds mit neuen und sich teilweise vergrößernden Risiken. Die Alliierten haben sich mit dem Strategischen Konzept 2022 eine solide Grundlage geschaffen, um diesen Risiken erfolgreich zu begegnen und unsere Wertegemeinschaft umfassend zu schützen. Ende Juni 2022 stimmte auch Präsident Macron in Madrid dem neuen Strategischen Konzept der NATO zu. Darin heißt es:

„Die NATO ist entschlossen, die Freiheit und Sicherheit der Verbündeten zu wahren Ihre zentrale Aufgabe und wichtigste Funktion ist es, unsere kollektive Verteidigung gegen jede Bedrohung aus jeder Richtung sicherzustellen.“

Auch in den Augen der Kritiker wurde aus dem vermeintlich hirntoten Bündnis in nur drei Jahren der Garant unserer kollektiven Sicherheit.

Text: Generalleutnant a.D. Hans-Werner Wiermann, ehem. DMV MC/ NATO und EU

Anm. Red.: Dieser Artikel steht im Zusammenhang mit dem Vortrag des Autors bei der Informationsveranstaltung des Blauer Bund e.V. im November 2022

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine, der einen weiteren Bruch der seit 1990 errichteten europäischen Friedensordnung war, liegt nun schon mehr als neun Monate zurück. In dieser Zeit haben sich die ukrainischen Streitkräfte mit großer Tapferkeit der russischen Invasion erwehrt. Sie kämpfen damit auch für unsere freiheitliche Ordnung. Daher dürfen wir uns an diesen Zustand nicht einfach gewöhnen und wieder zur Tagesordnung übergehen. Es wäre fatal, wenn uns nur noch das abgesenkte Raumklima und die früher abgeschalteten Leuchtreklamen daran erinnern würden, dass sich in Europa Fundamentales verändert hat. Gegenüber der Zeit vor dem 24.02.2022 brauchen wir einen ungleich höheren Level von „Awareness“ für die Bedrohungen um uns herum. Dies gilt primär für die Regierungen, aber auch für uns als deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (kurz: SVI). Dazu die folgenden zehn Thesen:

These Nr. 1: Die dt. SVI kann äußerst flexibel reagieren, wenn sie gebraucht wird

Unmittelbar nach dem russischen Einmarsch und der „Zeitenwende“-Regierungserklärung des Bundeskanzlers wusste niemand, ob nicht alsbald ein NATO-Verteidigungsfall eintreten würde. Dementsprechend wurde die SVI vom BMVg „zur Fahne“ gerufen. Sie folgte diesem Aufruf mit einem ungeahnten Maß an Aktivität, Kreativität und Flexibilität. Innerhalb von wenigen Stunden und Tagen trafen beim BAAINBw die Angebote und Ideen zur Sofort-Befähigung der Bw ein. Es hätten innerhalb kurzer Zeit Aufträge für Ersatzteile, Munition und Ähnliches im Wert von ca. 10 Mrd. € ausgelöst werden können. Jedoch machte die damals geltende vorläufige Haushaltsführung dieser Soforthilfe einen Strich durch die Rechnung. Unsere Haushaltsführung ist für solche Herausforderungen einfach zu formalistisch.

These Nr. 2: Die dt. SVI liefert der Bw marktverfügbare Produkte, wenn sie darf

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Bw-Sondervermögens ist der Ruf nach einer schnellen Beschaffung von „marktverfügbaren“ Produkten laut geworden. Die dt. SVI verfügt über zahlreiche „marktverfügbare“ Produkte, oft solche, die bei anderen NATO-Streitkräften erfolgreich im Einsatz sind. In Deutschland genügen sie oftmals nicht den spezifisch deutschen Bw-Bauanforderungen. Diese haben sich im Laufe der Jahre in ungeahnte Luxus-Höhe hochgeschraubt und müssen nun systematisch abgebaut werden. Dies geht nicht per Order eines einzelnen Menschen, sondern durch entsprechende kollektive Prozesse, durch Orientierung an internationalen Standards etc.; ein Behörden-internes Forderungs-Controlling ist gut gemeint, wird dazu aber nicht ausreichen.

These Nr. 3: Die dt. SVI hat erhebliche Lösungs-Kreativität, wenn man sie lässt

Der bisher geltende Regel-Beschaffungsprozess nach CPM sieht vor, dass die Industrie das nachbaut, was der Auftraggeber vorgibt und spezifiziert. Bei Großvorhaben ist dies oft langwierig, gold-gerändert, damit teuer und zugleich risiko-affin. Viel besser wäre es, den anzufragenden Gegenstand funktional zu beschreiben und dann im Wettbewerb eine Reihe von industriellen Anbietern ihre jeweils besten Lösungsvorschläge anbieten zu lassen. Vergaberechtlich ist dies ohne Weiteres zulässig. Heute steht sich der öffentliche Auftraggeber bisweilen selbst im Weg, indem er als „Anforderungs-Owner“ meint, nur er könne die Randbedingungen für das wirtschaftlichste Angebot definieren. Dies entspricht nicht einer industriell üblichen Einkaufspraxis und bietet noch viel Raum für Beschleunigung und Verbilligung der Beschaffung.

These Nr. 4: Die dt. SVI braucht möglichst verlässliche Rahmenbedingungen

In Deutschland ist die SVI privatwirtschaftlich organisiert. Sie muss also mit ihrer Tätigkeit verlässlich Geld verdienen, um Arbeitnehmer, Aktionäre und Finanziers zufrieden stellen zu können. Dies setzt gerade im Regierungsgeschäft ein hohes Maß an Planbarkeit für wirtschaftliche Entscheidungen/Investitionen voraus. Auf der Amtsseite wird bisweilen unterstellt, die Industrie müsse von sich aus in F & T investieren bzw. müsse bei Projekten in bestimmte Vorleistungen gehen. Dies mag im Einzelfall auch so sein, setzt aber einen Business-Case voraus, der einigermaßen verlässlich in ein profitables Liefergeschäft einmündet. Dies gilt nicht zuletzt auch bei den europäischen Förderprogrammen, wie dem Europäischen Verteidigungsfonds.

These Nr. 5: Die dt. SVI ist kein Nachprüfungs-Junkie, wenn man sie nicht zwingt

Immer wieder kritisiert das BMVg, dass die dt. SVI zu sehr dazu neige, Vergabe-Entscheidungen in Nachprüfungsverfahren anzugreifen und damit zu verzögern. In der Tat mag es hier aus Sicht des öffentlichen Auftraggebers das eine oder andere Ärgernis gegeben haben. In der Zeit angenommener Not haben die Unternehmen solchen Nachprüfungsanträge aber auch klaglos zurückgenommen. Augenmaß auf Seiten der Unternehmen ist auch in Zukunft geboten. Dennoch bleibt richtig: Obwohl das BwBeschaffungsbeschleunigungsgesetz zu einer Ausdünnung des Rechtsschutzes für Bieter ansetzt, muss doch aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ein Grundsatz gewahrt bleiben: Falls die Beschaffungsverwaltung ausnahmsweise fehlerhaft arbeitet, muss eine Überprüfung/ Korrektur dieses Fehlers möglich bleiben.

These Nr. 6: Die dt. SVI kooperiert gerne europäisch, wenn sie dabei nicht verliert

Für europäische Kooperation spricht eine nahezu zwingende Logik. Allerdings müssen zum Gelingen einige Grundsätze beachtet werden: Die beteiligten Kunden – Regierungen/Streitkräfte – müssen sich auf gemeinsame Anforderungen einigen, es muss eine klare Führungsstruktur festgelegt werden, die auch eine leistungsfähige industrielle Struktur einschließt. Hierzu bedarf es auf deutscher Seite einer zwischen BMVg und SVI abgestimmten Industriestrategie, an der es bisher fehlt. Kooperationsstrukturen, bei denen die dt. SVI Marktstellung und/oder Know-How bzw. IP-Rechte aufgeben müsste, kann von ihr nicht mitgetragen werden. Dies bedeutet, dass erfolgreiche europäische Rüstungskooperation unter deutscher Beteiligung nur aufgrund eines frühzeitigen Schulterschlusses zwischen BMVg und SVI funktioniert.

These Nr. 7: Die dt. SVI kann Schlüsseltechnologien nur mit dem BMVg erhalten

Schlüsseltechnologien im Bereich Sicherheit und Verteidigung sind seit den erstmals 2015/2016 von der Bundesregierung verabschiedeten „Strategiepapieren“ Ausdruck des politischen Willens, aus nationalen Souveränitätsgründen diese Technologien in Deutschland bewahren und fördern zu wollen. Dies erfordert auf Seiten der SVI, bestimmte Einschränkungen bei der Fungibilität entsprechender industrieller Ressourcen akzeptieren zu müssen. Im Gegenzug hat sich der Bund verpflichtet, diejenigen Unternehmen, die über derartige Schlüsseltechnologien verfügen zu fördern. Dies soll geschehen über national nach Art. 346 AEUV erfolgende Bw-Beschaffungen, über F&T-Förderungen und über Export-Förderung. Vor allem bei der Anwendung des Art. 346 fordert die dt. SVI mehr Konsequenz auf Seiten des BMVg.

These Nr. 8: Die dt. SVI muss im europäischen Maßstab wettbewerbsfähig sein

Das Ziel eines europäischen „Level-Playing-Field“ im Sinne allgemeiner Chancen-gleichheit ist auch für die europäische SVI oft als politischer Programmsatz proklamiert worden. Jedoch sind die Startpositionen extrem ungleich: In etlichen europäischen Ländern sind die Regierungen maßgeblich an der lokalen SVI beteiligt, können sie also ungehemmt alimentieren. In vielen Ländern fördern die Regierungen ihre SVI massiv durch nationale Vergaben gem. Art. 346 AEUV sowie durch eine damit einhergehende Exportförderung durch Regierungs-eigene Vertriebsförderung, die auch herrschende Compliance-Grundsätze durchbricht. Demgegenüber sieht die deutsche Bundesregierung die dt. SVI in ihrer privatwirtschaftlichen Konstitution als weithin eigen-gesteuerte Industrie, für die der Staat nur begrenzte Verantwortung trägt. Hier ist von der Bundesregierung mehr Einsatz für das „Level-Playing-Field“ gefordert.

These Nr. 9: Die dt. SVI respektiert geltende Grundsätze für Rüstungsexport

Wettbewerbsfähigkeit setzt in einem gewissen Umfang auch die Chance zum Export in Länder außerhalb von EU und NATO voraus, denn genau dies macht andere europäische Wettbewerber stark. Die dt. SVI respektiert von jeher Deutschlands restriktive Exportgrundsätze für Kriegswaffen inklusive der jeweils ergehenden Einzel-Entscheidungen des Bundessicherheitsrats. Demgegenüber hat die dt. SVI jedoch kein Verständnis, wenn sich die in ihren Exportentscheidungen souveräne Bundesregierung ohne Not in die „Zwangsjacke“ eines neuen Rüstungsexportkontroll-gesetzes begibt. Erst recht hat die SVI kein Verständnis für Instrumente wie die Verbandsklage, mit der die Bundesregierung ihre außen- und sicherheitspolitische Gestaltungsmacht, die Rüstungsexportentscheidungen innewohnt, auf NGO’s und Gerichte delegieren würde. Hiermit würde auf bestimmte Wählerschichten geschielt, aber dem Interesse der Bundesrepublik Deutschland geschadet.

These Nr. 10: Die dt. SVI rüstet NATO-Streitkräfte aus, fördert also Nachhaltigkeit

Wesentliche Bestimmung der dt. SVI ist es, Streitkräfte und staatliche Sicherheitsorgane im EU- und NATO-Raum auszurüsten, allen voran die Bundeswehr und deutsche Behörden und Organe der inneren Sicherheit. Diese brauchen unbestreitbar Rüstung und Waffen, um ihre anspruchsvollen Aufgaben zur Erhaltung von Sicherheit und Frieden in Mitteleuropa erfüllen zu können. Wie wir in der Ukraine sehen, ist die Erhaltung von Sicherheit und Frieden eine unabdingbare Voraussetzung für jede Art von Nachhaltigkeit. Also muss diese Logik endlich auch bei den EU-Instrumenten zur Erreichung der europäischen Klimaneutralität bis 2050 („Green Deal“) Einzug halten. Stattdessen grassiert aber vor allem im Finanz- und Versicherungssektor immer noch der Irrtum, Waffen seien per se als nicht nachhaltig einzustufen. Hier bedarf es seitens der EU eindeutiger Signale an den Finanzmarkt.

Zusammenfassung:

Aufgrund der sicherheitspolitischen „Zeitenwende“ des 24. Februar 2022 müssen BMVg, BAAINBw und die dt. SVI mehr denn je partnerschaftlich zusammenwirken, um die anstehenden Ausrüstungs-Herausforderungen der Bw schnell und reibungslos zu meistern. Die dt. SVI steht hierfür jederzeit bereit, auch unter Hintanstellung anderweitiger Interessen. Dafür aber bedarf es klarer Signale, vor allem aber auch Bestellungen seitens der Bw-Beschaffung. Je besser die Planbarkeit, desto besser das Ergebnis. Je enger die vorausschauende Zusammenarbeit, umso besser wird dies den Interessen beider Seiten gerecht.

Autor: Dr. Hans C. Atzpodien, Hauptgeschäftsführer BDSV

Anm. Red.: Dieser Artikel steht im Zusammenhang mit dem Vortrag des Autors bei der Informationsveranstaltung des Blauer Bund e.V. im November 2022

Der Prozess der Refokussierung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung wurde nach dem Russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 deutlich beschleunigt. Diese Zeitenwende hat natürlich auch signifikanten Einfluss auf die TSH als eine zentrale Ausbildungseinrichtung des Heeres.

Soldaten der Streitkräfte (SK) der UKR wurden und werden an der TSH an den von Deutschland gelieferten Waffensystemen ausgebildet.

Die gesamte Ausbildung an der TSH, d.h. Inhalte, Organisation, Verfahren und Strukturen – einschließlich der Abläufe zu deren Bedarfsdeckung, ist im Lichte der aktuellen Herausforderungen unter den Schlagworten Flexibilisierung, Digitalisierung und Optimierung auf den Prüfstand zu stellen. Es gilt, sämtliche Ressourcen bestmöglich zu nutzen, Handlungsbedarfe zu identifizieren und notwendige Anpassungen in den Prozess der Weiterentwicklung der TSH zielgerichtet einzubringen. Dies bedeutet u.a., neben der verstärkten Integration von Leistungen Dritter, gerade auch die Implementierung moderner Ausbildungstechnologien stringent weiter voranzutreiben und innovatives Potential im Rüstungsprozess zu identifizieren.

Ausbildungsunterstützung UKR SK durch die TSH

Die TSH führt seit Mai 2022 die Ausbildungsunterstützung (AusbUstg) UKR Instandhaltungskräfte (IHKr) an der PzH 2000 durch. Die AusbUstg wurde entlang weiterer Waffenlieferungen an die UKR Mitte des Jahres auf den Raketenwerfer MARS II und das geschützte Führungs- und Funktionsfahrzeug DINGO 2 ausgeweitet.

Vorbereitung und Durchführung der Sondertrainings erfolgten unter hohem zeitlichem Druck und mit großer sicherheits- und außenpolitischer Wirkung.

Auch wenn der Auftrag – mit nachhaltiger Unterstützung durch externe Dienststellen – erfolgreich durch die TSH ausgeführt wurde und wird, so zeigt die AusbUstg UKR IHKr auch die Grenzen der TSH im Rahmen der Bereitstellung zusätzlicher, über die eigentliche Trainingsplanung des Ausbildungsjahres hinausgehender Ausbildungskapazitäten auf. Die Belastung für Ausbildungs- sowie Unterstützungspersonal, Dolmetscher und Sprachmittler ist erheblich, Verdrängungseffekte auf nationale Trainingsbedarfe sind signifikant.

Einbindung von Leistungen Dritter in die technische Ausbildung der TSH

Die heutige Soll-Organisation der TSH leitet sich im Kern aus dem Ergebnis der in 2015 durchgeführten Lehrer- u. Hörsaalbedarfsrechnung ab. Diese entspricht nicht mehr den aktuellen Ausbildungsbedarfen. Einmal entstandene Defizite in der Bedarfsdeckung können kaum kompensiert werden, da die Soll-Organisation der TSH keine flexiblen Trainingskapazitäten vorsieht. Vielmehr ist externe Unterstützung, z.B. durch die Beistellung von – auch in der Truppe nur sehr begrenzt dafür verfügbarem – Ausbildungspersonal, erforderlich.

Zudem bieten sich Ausbildungskooperationen mit der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) GmbH oder mit multinationalen Partnern sowie die Einbindung von Industrieausbilderkapazitäten an. Vertreter der TSH führen dazu derzeit eine Vielzahl von Abstimmungsgesprächen. Absicht ist es, bereits im kommenden Jahr in diesem Handlungsfeld signifikante Fortschritte zu erzielen.

Ausbildungskooperation mit der HIL GmbH

Die HIL GmbH ist integraler Bestandteil des Logistischen Systems der Bundeswehr und maßgeblicher Instandhaltungsdienstleister für Landsysteme der SK. Die Umsetzung der ministeriell gebilligten Unternehmensstrategie der HIL GmbH bis 2031 führt zu einem erheblichen personellen Regenerations- und Ergänzungsbedarf. Bereits jetzt gibt es einen hohen Bedarf an Erst- und Zweitausbildungen für Instandsetzungspersonal, der sich in den folgenden Jahren durch beabsichtigte Neueinstellungen weiter steigern wird.

Die HIL GmbH verfügt über qualifiziertes und erfahrenes Instandsetzungsfachpersonal, das bei individueller Eignung („Können und Wollen“) als Ausbildungspersonal für die TSH gewonnen und qualifiziert werden kann. Seit 2021 wird daher die Einbindung von Ausbildern der HIL GmbH zur kooperativen Ausbildung von militärischen IHKr und HIL-Mitarbeitern an der TSH erfolgreich erprobt. In der nun fast zweijährigen Pilotphase konnten deutliche Synergieeffekte („win-win“) im Rahmen der Ausbildungsbedarfsdeckung der SK und der HIL GmbH identifiziert werden. Ziel ist die Erarbeitung einer auf Dauer angelegten Kooperationsvereinbarung mit einer gesicherten und planbaren paritätischen Ressourcen- u. Lehrgangsplatzteilung für SK und HIL GmbH, um so die Ausbildungsbedarfe von SK und HIL GmbH flexibel zu decken.

Kooperative Ausbildung mit multinationalen Partnern

Ähnlich geartete Synergieeffekte bestehen im Rahmen der gemeinsamen Ausbildung mit internationalen Partnern.

Der Wechsel bei gemeinsam genutzten Landsystemen von einer national ausgerichteten Ausbildungsorganisation hin zu einem multinationalen Ausbildungsverbund generiert deutliche Vorteile für alle Beteiligten und ist mit Blick auf die grundsätzliche Relevanz von Multinationalität im militärischen Kontext in vielerlei Hinsicht folgerichtig. Neben dem optimierten Ressourceneinsatz werden zusätzlich interoperable Instandsetzungsfähigkeiten aufgebaut, die auch bei multinationalen Übungen und in Einsätzen dazu beitragen können, den logistischen Footprint beherrschbar zu halten. Zu erwartende beiderseitige Vorteile lohnen den Aufwand, insbesondere die Überwindung der nicht zu unterschätzenden Sprachbarriere sowie die Beantwortung noch offener rechtlicher Fragestellungen.

Mit den NLD SK werden entsprechende Kooperationen bereits im Rahmen der Ausbildung an der PzH 2000 und am FENNEK sehr erfolgreich praktiziert. Dabei werden Ausbildungsmittel und Infrastruktur gemeinsam genutzt. In 2023 wird die Ausbildungserweiterung auf den TPz FUCHS angestrebt. Diese Ausbildung wird in englischer Sprache erfolgen.

Neben weiteren Systemen bietet gerade auch der GTK BOXER vielfältige Möglichkeiten zur Multinationalisierung der technischen Ausbildung. Erste Gespräche mit der GBR Seite sind dazu für Januar 2023 geplant.

Einbindung von Industrieleistungen in die technische Ausbildung

Die großen Systemhäuser der Rüstungsindustrie verfügen über umfangreiche Ausbildungskapazitäten. Diese Kapazitäten wurden bereits in der Vergangenheit durch die Bundeswehr und andere Armeen genutzt. Die Einbindung von Ausbildungskapazitäten der Industrie – z.B. durch Abruf aus Rahmenverträgen – bietet eine zweckmäßige zusätzliche Möglichkeit, um Trainingskapazitäten der TSH flexibel zu nutzen bzw. bedarfsgerecht anzupassen. Daher wird derzeit im engen Zusammenwirken mit der Industrie und zuständigen Stellen (AusbKdo, BAAINBw) geprüft, wie eine derartige Kooperation realisiert werden kann.

Implementierung moderner Ausbildungstechnologien

Zusätzlich zur ressourcenoptimierten, flexibilisierten Auslastung der TSH ist die Ausbildung auch an die stetig steigenden technischen Anforderungen anzupassen. Dies ist eine Daueraufgabe.

Den Herausforderungen einer großen Variantenvielfalt an komplexen Landsystemen bei zum Teil kleinen Stückzahlen ist auch mit der zielgerichteten Anwendung moderner Ausbildungstechnologien zu begegnen. Mit digitalisierter Ausbildung und darauf angepasster Didaktik und Methodik lassen sich Ausbildungsinhalte in Kombination von Fernausbildung und Präsenzzeiten effizient und effektiv vermitteln.

Durch die Nutzung moderner Technologien von 3D-Animationen über Mixed Reality (MR) bis hin zum Einsatz von Fehlersimulatoren bei komplexen Systemen stellt die TSH eine qualitativ hochwertige, zukunftsfähige Ausbildung sicher.

Das an der TSH etablierte MAT-Autorenteam (MAT: Moderne Ausbildungstechnologie) besitzt die Kompetenz, technische Ausbildungsinhalte mittels 3D-Software so zu visualisieren und zu animieren, dass diese anschließend digital in der Ausbildung nutzbar sind. So werden durch das Autorenteam moderne Ausbildungshilfsmittel – vom Tablet bis zur Augmented-/Virtual-Reality (AR/VR)-Brille – erprobt und deren Nutzen für die technische Ausbildung bewertet. Beim Brückenlegepanzer LEGUAN werden z.B. durch den Rückgriff auf Anwendungen der erweiterten virtuellen Realität (MR) komplexe technische Vorgänge für die Ausbildung aufbereitet und digital animiert. Das Innovationspotenzial einer simulationsbasierten und Netzwerk-gestützten Ausbildung, insbesondere bei komplexen Landsystemen, ist groß. Simulatoren werden niemals die praktische Ausbildung am Gerät vollends ersetzen können, gleichwohl wird an der TSH der Weg der Implementierung moderner Ausbildungstechnologien konzeptionell, organisatorisch, strukturell, materiell sowie inhaltlich konsequent und mit Nachdruck fortgesetzt. Zur weiteren Ausplanung, Steuerung und Überwachung sämtlicher Maßnahmen wird ablauforganisatorisch ein Koordinationselement eingerichtet.

Weiteres Vorgehen

Neben den bereits beschriebenen Handlungsfeldern erzeugt auch die Qualität der Ausbildungs- u. Unterbringungsinfrastruktur an der TSH erheblichen Handlungsdruck. Die umfänglichen Bedarfe sind identifiziert und der Infrastrukturprozess ist in allen Bereichen nachhaltig angestoßen; von einer Realisierungszeit bis weit in die 2030er Jahre ist auszugehen.

Ausbildungsorganisation, Trainingsmanagement und Ausbildungsinhalte werden derzeit bis Ende des Jahres TSH-intern untersucht; die entsprechenden Erkenntnisse werden in einem „Gedankenpapier“ zusammengefasst und auf dem Dienstweg gemeldet. Ziel ist es, auf Basis dieser Überlegungen Prozesse zur Neuausrichtung der TSH anzustoßen bzw. umzusetzen.

Verkleinerung des logistischen Fußabdrucks der IHKr des Heeres

An der TSH gehen das Streben nach Optimierung der Ausbildung sowie Identifizieren von Innovationspotential im Rüstungsprozess Hand-in-Hand. Dazu abschließend ein Beispiel:

Die Vielfalt genutzter Waffensysteme und deren stetig steigende technische Komplexität sowie der Einsatz von BwFPS-Fahrzeugen sind wesentliche Ursachen für eine – aus logistischer Sicht – überbordende und unkoordinierte Ausstattung der IHKr mit Werkzeugen, Sonderwerkzeugen sowie Werkzeug-/Werkstattausstattungen.

Der Bereich Technik/Logistik an der TSH verfügt vor allem mit dem „Fachbereich querschnittliche Werkzeuge“ über umfassende Kompetenz zu Werkzeugen für sämtliche Landsysteme. Aus dem Fachbereich wird jetzt in einem ersten Schritt der Versuch gestartet, die Ausstattung mit querschnittlichem Werkzeug zielgerichtet zu strukturieren und minimieren.

Dazu soll künftigen Auftragnehmern von Rüstungsprojekten eine neu generierte Auflistung der bei den IHKr bereits verfügbaren querschnittlichen Ausstattung übergeben werden. Damit ist die Auflage verbunden, möglichst sämtliche IH-Arbeiten mit diesem Werkzeug zu ermöglichen und auf den Einsatz von Sonderwerkzeug weitestgehend zu verzichten. So sollen die Fähigkeit zum mobilen Einsatz der IHKr erhöht, der Gesamtumfang an Werkzeugen minimiert und die verfügbaren Haushaltsmittel noch wirtschaftlicher verwendet werden. Erste Besprechungen zum Vorhaben zunächst mit den Verantwortlichen im Amt für Heeresentwicklung sind für November 2022 vorgesehen.

Zusammenfassung

Instandsetzungspersonal aller Ebenen muss und wird mit qualitativ hochwertiger Ausbildung auch zukünftig bestmöglich befähigt werden, Landsysteme unter allen Bedingungen, in Frieden, Krise und Krieg, instand zu halten. Für die TSH ist dieses Rational handlungsleitend!

Text: Brigadegeneral Dirk Kipper, Kommandeur der Technischen Schule des Heeres

Anm. Red.: Dieser Artikel steht im Zusammenhang mit dem Vortrag des Autors bei der Informationsveranstaltung des Blauer Bund e.V. im November 2022