Anmerkung der Redaktion: Über die Kick-off Veranstaltung zu PESCO in Zypern berichteten wir bereits in unserem Newsletter April 2019. Link

-

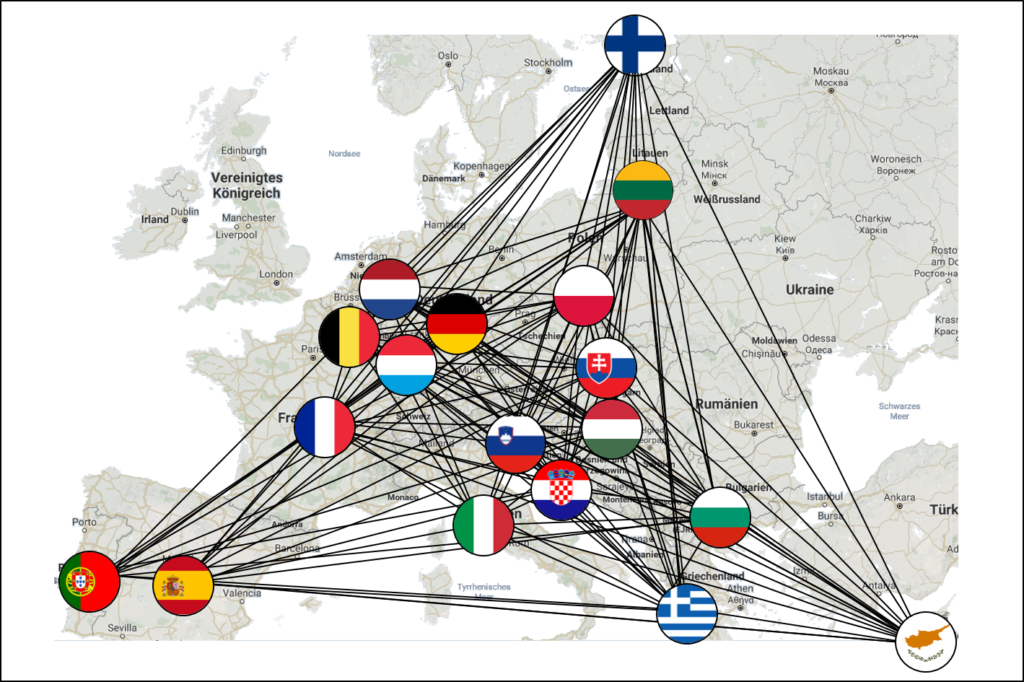

Einordnung

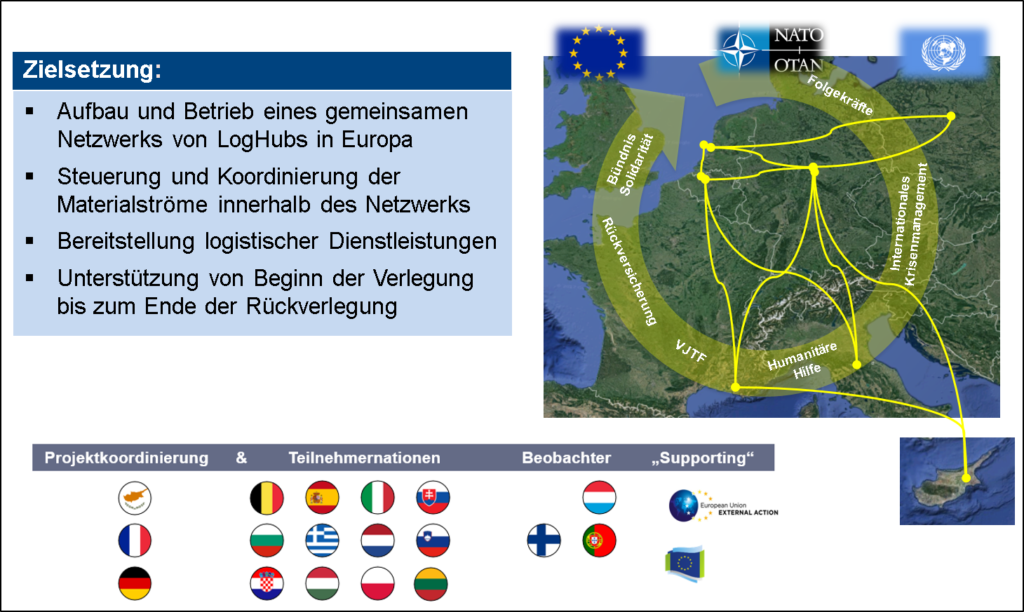

Das Projekt „Network of LogHubs in Europe and Support to Operations“ ist eines der priorisierten Projekte der ständigen strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) der Europäischen Union. Mit 15 teilnehmenden Staaten ist es nach „Military Mobility“ zweitgrößtes der zurzeit 34 Projekte. Es stammt aus der ersten PESCO-Welle vom März 2018 und stellt eine Synopse von ursprünglich drei unterschiedlichen Vorschlägen aus Deutschland, Frankreich und Zypern dar. Diese drei Nationen haben seither gemeinsam die Koordinierung des ambitionierten Vorhabens übernommen. Die Projektteilnehmer wollen, gerade unter den aktuellen Rahmenbedingungen sowie der Ägide von PESCO, ihre logistischen Fähigkeiten weiterentwickeln, Verfahren abstimmen und zusammen Wege finden, um den logistischen Herausforderungen der Zukunft besser gerecht zu werden. Es soll zudem auch der europäische Pfeiler innerhalb der Nato im Bereich der Logistik gestärkt und vor allem praktischer Nutzen gezogen werden. Leistungsstarke zumeist bilaterale logistische Zusammenarbeit existiert natürlich auch schon heute, gleichwohl beabsichtigen die beteiligten Nationen, diese Schritt für Schritt auf eine permanentere und strukturiertere Grundlage zu stellen. Die multinationale Abstimmung im Projekt verläuft derzeit vielversprechend. Zwei Drittel der Länder haben bei den letzten Expertengesprächen im Februar 2019 die Bereitstellung eines eigenen logistischen Beitrags angekündigt. Darüber hinaus plant die überwiegende Zahl der Teilnehmer ebenfalls die Nutzung von Leistungen der Partner und entsprechender Infrastruktur ein. Damit sind gute Voraussetzungen für die anstehenden Gespräche, Ende Juni 2019 in Frankreich, geschaffen.

Abbildung 1 – Verlegung © Bundeswehr/Marco Dorow

-

Zielsetzung

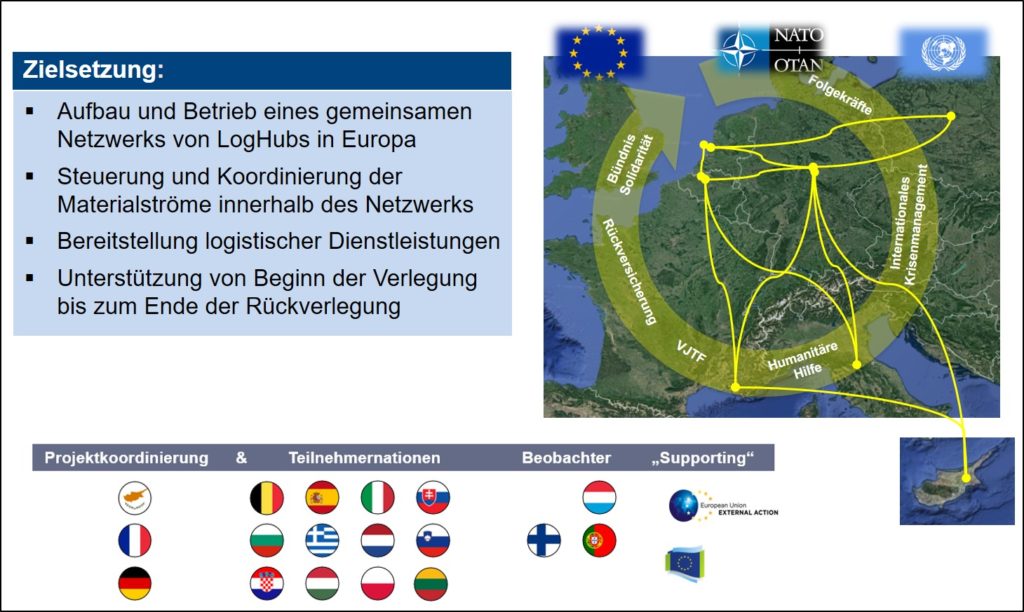

Das Projektziel besteht in der Einrichtung eines europäischen Logistiknetzwerkes durch die gemeinsame Nutzung logistischer Einrichtungen oder auch Knoten (LogHubs) und in der gleichzeitigen Erweiterung der logistischen Kooperation der Partnernationen insgesamt. In einer schrittweisen Umsetzung soll ein Netzwerk aus verbindlich gesicherten logistischen Leistungen entstehen, welches im Zielzustand eine effiziente, verlässliche und für den Einsatz robuste logistische Unterstützung für die teilnehmenden Nationen gewährleistet. Die Komplementarität des Vorgehens im Rahmen des nordatlantischen Bündnisses und der Europäischen Union – Stichworte „single set of forces“, „Enablement of SACEUR‘s AOR“ – ist angelegt und ermöglicht dabei auch die Unterstützung betont ressortgemeinsamer Ansätze. Keine der beteiligten Nationen kann und wird es sich leisten können, Doppelstrukturen aufzubauen. Im Visier ist das gesamte Aufgabenspektrum, also die Unterstützung von Einsätzen, einsatzgleichen Verpflichtungen im Rahmen von EU sowie NATO, Assurance Maßnahmen und Übungen, genauso wie der multi- oder bi-nationale Grundbetrieb.

Abbildung 2 – Projektübersicht © Bundeswehr/LogKdoBw

Was bedeutet das nun konkret? Es geht im Kern darum, wie zukünftig mehr Vorteile aus gemeinsamer Nutzung von stationärer Infrastruktur und strategischen Verlegerouten gewonnen werden können, um:

- Kräfte zeitgerecht gemäß den Vorgaben zu verlegen,

- die Unterstützung bereits verlegter Kräfte zu verbessern und

- Kräfte im Transit besser zu unterstützen.

Ein besonders geeignetes Anwendungsgebiet sind die Rotationen der VJTF und EUBG. Versorgungsgüter, Fahrzeuge und Gerät von Einheiten und Verbänden, insbesondere in multinationaler Einsatzgliederung, können in den Stand-by Phasen zentral in LogHubs gelagert, gewartet und für den Weitertransport bereitgehalten werden. Gleichzeitig können die strategischen Transportträger priorisiert und optimal beladen werden, um mehr Material in kürzerer Zeit in ein Einsatz- oder Übungsgebiet zu verlegen. Durch zukünftig vorgesehene Vorausstationierung werden die logistische Leistungserbringung multinational besser abgesprochen, Lasten geteilt, Verantwortlichkeiten frühzeitig festgelegt und insbesondere vorgegebene Verlegezeiten zweckmäßig eingehalten. Zur Verdeutlichung und Verwendung bei der multinationalen Gremienarbeit hat das Logistikkommando der Bundeswehr Daten der VJTF 2019, NRF- und EUBG-Rotationen unter signifikanter deutscher Beteiligung sowie Leistungsdaten der Übung TRIDENT JUNCTURE 2018 dezidiert ausgewertet und Vignetten logistischer Anforderungen modelliert. Dies ermöglicht, insbesondere bei der Beschreibung der Leistungsparameter des deutschen LogHubs, eine praxisnahe und nachvollziehbare Herleitung und schafft auch die Voraussetzungen für einen belastbaren militärischen Ratschlag für den deutschen Projektbeitrag.

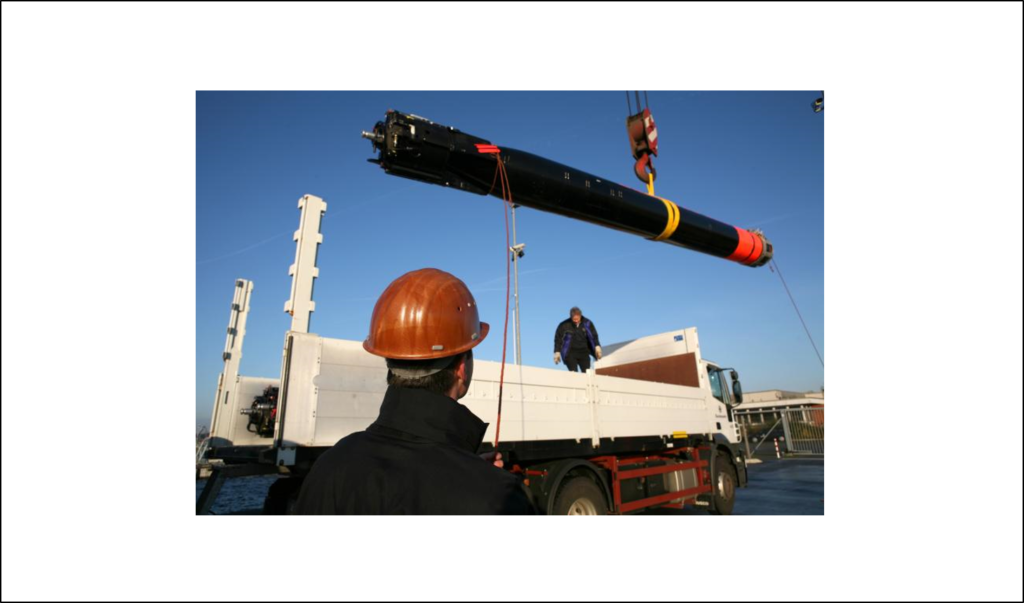

Abbildung 3 – Torpedoverladung © Bundeswehr/Hermann

Abbildung 3 – Torpedoverladung © Bundeswehr/Hermann

In den angesprochenen Anwendungsfällen bei Stand-by Verpflichtungen geht es zumeist um Landoperationen und Landsysteme. Eine dahingehende Reduzierung des Projekts greift aber viel zu kurz. In den Einrichtungen des Netzwerkes im Mittelmeerraum können beispielsweise Lenkflugkörper und Torpedos der Marinen der Partnernationen gelagert werden. Ein aufwendiger Luft- oder Seetransport entfällt und auch ein sehr kurzfristiger Auftrags- oder Missionswechsel seegehender Einheiten kann rasch unterstützt werden. Fristen und Wartungsarbeiten werden, ebenso wie bei der oben skizzierten Vorausstationierung, durch mobile Instandsetzungskommandos vorgenommen, wobei die erforderliche Infrastruktur in den jeweiligen LogHubs bereitzustellen sein wird. Weiterhin stehen Transporte aller Art in die Einsatzgebiete bzw. Aufkommensorte einsatzgleicher Verpflichtungen sowie Unterstützungs-leistungen im Zuge humanitärer Krisenlagen im Fokus. Der gemeinsam koordinierte strategische Transport aus den Hubs des Netzwerks in ein Einsatzgebiet trägt absehbar zur Verringerung der Kosten für die beteiligten Nationen bei. Weil es bei Logistik immer auch um Planung und Antizipation geht und es im Interesse der Nationen ist, die Anzahl der Unbekannten oder der Planungsannahmen in der Entwicklung von logistischen Plänen und Konzepten möglichst gering zu halten, sind dies Ansätze, die absehbar Mehrwert generieren und die Zielrichtung von PESCO deutlich unterstreichen.

-

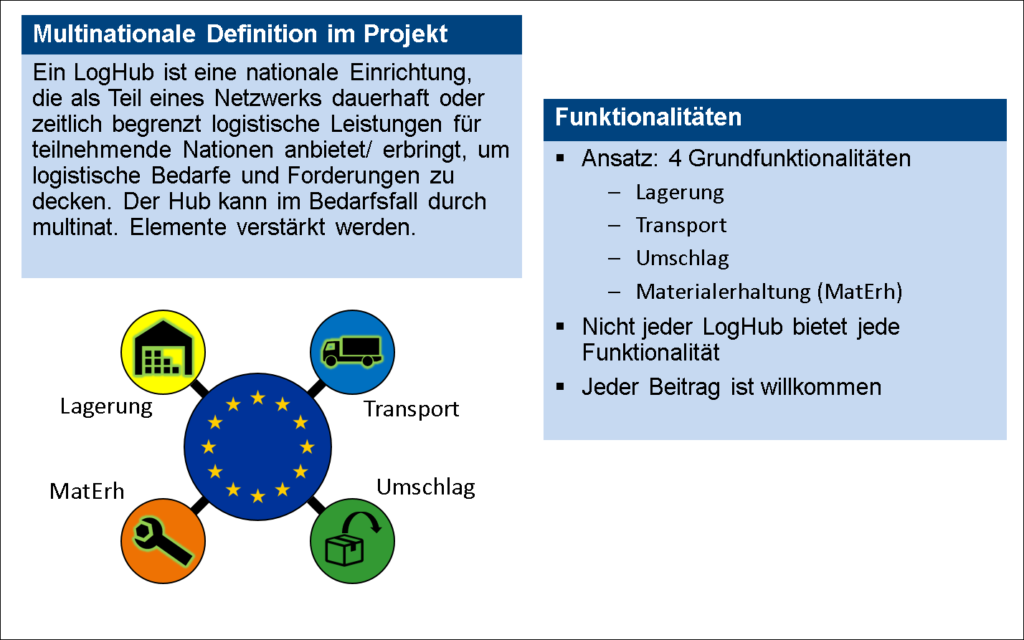

Was beschreibt einen LogHub im Sinne des Projekts?

Dieser Fragestellung hatte sich Deutschland bereits in einem ersten, rein nationalen ministeriellen Konzept angenommen, welches es nun mit den Projektnationen fortzuentwickeln und in das zu etablierende Netzwerk einzuweben gilt. Ein LogHub, bereits in gemeinsamer Definition der Projektteilnehmer, ist eine nationale logistische Einrichtung, die als Teil eines Netzwerks dauerhaft oder zeitlich begrenzt logistische Leistungen für andere teilnehmende Nationen anbietet bzw. erbringt, um logistische Bedarfe und Forderungen zu decken. Ein solcher Hub kann dabei durch multinationale Elemente temporär verstärkt werden.

Abbildung 4 – Was beschreibt einen LogHub © Bundeswehr/LogKdoBw

Abbildung 4 – Was beschreibt einen LogHub © Bundeswehr/LogKdoBw

Die Elemente Lagerung, Transport, Umschlag und Materialerhaltung stellen die Grundfunktionalitäten dar, wobei nicht alle LogHubs jede Funktionalität werden bieten können oder müssen. Jedwedes Angebot der Nationen ist willkommen, um zunächst allen Nationen die sichtbare Beteiligung im Projekt zu ermöglichen, Erfahrungen und Erkenntnisse zu verdichten und somit die Hubs und das Netzwerk sukzessive bedarfsoptimiert und gemeinsam auszugestalten. Es wird durchaus möglich sein, dass einzelne Nationen auch Angebote über die beschriebenen Grundfunktionalitäten hinaus einbringen. Die LogHubs werden unter Hoheit der bereitstellenden Nation verbleiben, temporäre personelle Entsendungen der jeweiligen Nutzer sind wie angesprochen möglich. Die Örtlichkeiten orientieren sich an den Handlungsmöglichkeiten und dem Willen der jeweiligen Nation. Bewährte nationale logistische Systeme und ihre jeweiligen Prozesse werden beibehalten. An der robusten Folgeversorgung von Kräften im Einsatz wird nicht herumexperimentiert. Dieses sehen im Übrigen alle Projektteilnehmer so. Gleichwohl wird untersucht, IT-gestützte Verfahren und Web-Applikationen der Bedarfsträger und Anbietenden zweckmäßig zusammenzubringen sowie zu vernetzen, um insbesondere die Planung und Koordinierung logistischer Leistungserbringung der Projektnationen zu erleichtern.

-

Multinationale Projektarbeit

Expertentreffen

Die ersten Expertengespräche Ende September 2018 in Berlin markierten den multinationalen Start des Projekts. Im Zuge dieser Auftaktveranstaltung konnte wesentlicher Informationsbedarf der Teilnehmer gedeckt und insbesondere der Netzwerkgedanke der LogHubs vermittelt werden. Die Einigung auf die gemeinsame Definition eines LogHubs war beispielsweise ein Ergebnis. Die aktive Teilnahme hochrangiger Vertreter des Militärstabes der Europäischen Union (EU MS) sowie der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) hat sich besonders bewährt und wird beibehalten.

Die Nationen deuteten bereits in Berlin an, sich aktiv einbringen zu wollen und logistische Dienstleistungen bereitzustellen, gleichwohl waren wenige Teilnehmer schon zu diesem Zeitpunkt mandatiert, konkrete Angebote abzugeben. Unabhängig von einem eigenen sichtbaren Beitrag, hat die Masse der Teilnehmer die Möglichkeiten und Chancen auch als Nutzer des Netzwerks erkannt, ein entscheidender Aspekt, wenn das Prinzip von Angebot und Nachfrage und die Erwartung eines lernenden Systems verwirklicht werden soll.

Abbildung 5 – Gruppenbild Expertengespräche © Bundeswehr/Schöne

Nachdem beim „Kickoff“ in Deutschland somit ein gemeinsames Projektverständnis erarbeitet und ein erster Zeitplan der Projektarbeit identifiziert worden ist, konnte bei den folgenden Gesprächen im Februar 2019 auf Zypern daran nahtlos angeknüpft werden. Die Tagung erbrachte zahlreiche Willenserklärungen der beteiligten Nationen hinsichtlich der Etablierung eigener LogHubs, so dass bereits jetzt deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmer mit logistischen Knotenpunkten im Netzwerk vertreten sein will. Darüber hinaus konnte mit Litauen der fünfzehnte aktive Teilnehmerstaat im Projekt begrüßt werden. Weitere und möglichst sichtbare Beiträge der beteiligten Länder, also zusätzliche Flaggenstöcke in der Welt der LogHubs in Europa, sind für die nächsten Gespräche in Paris angekündigt.

Arbeitspakete

Herzstück der Projektarbeit sind zurzeit sieben Arbeitspakete, die in einem multinationalen Ansatz gemeinsam bestritten werden. Die bereits in Berlin identifizierten Handlungsstränge sind in Limassol inhaltlich abgegrenzt und mit Zeitlinien verklammert worden. Damit liegen synchronisierte Meilensteine für die weitere Projektarbeit vor, deren Erreichbarkeit überprüfbar ist und darüber hinaus das jeweilige Engagement nachvollziehbar werden lässt. Die projektkoordinierenden Nationen übernehmen dabei Moderatorenaufgaben und haben jeweils zunächst eine erste Gestaltungschance. Eine detaillierte Vorstellung der einzelnen Pakete ist jetzt und hier entbehrlich. Worum geht es aber kurz und knapp bei den einzelnen Enden, die im Sinne der zu Beginn dargestellten Zielsetzung zusammengebunden werden sollen? Die Projektsteuerung beinhaltet zuvorderst das Management des Vorhabens und die Erstellung und Fortschreibung des Projektplans sowie die kontinuierliche Identifizierung von Regelungsbedarf.

Abbildung 6 – Multinationale Arbeitspakete © Bundeswehr/LogKdoBw

Darüber hinaus sind die Bezugspunkte und Abhängigkeiten zu anderen Projekten, wie z.B. „Military Mobility“ und mehreren EDA-Vorhaben, z.B. in den Bereichen Zollwesen, Gefahrgut und Grenzübertritte, kontinuierlich zu begleiten. Insgesamt gilt es in diesem Paket weiter aufmerksam und vernetzt zu bleiben, um bei den zahlreichen Initiativen und Projekten den Überblick zu behalten, Mehrarbeit weiter zu vermeiden und Chancen sowie Risiken frühzeitig zu erkennen. Im Aufgabenbereich Konzept sowie beim Thema Management werden Grundlagen, Einordnung und insbesondere die fähigkeitsorientierte Ausgestaltung der LogHubs und des Netzwerkes erarbeitet. Das Konzept wird letztendlich das gemeinsame Erklärstück und Referenzdokument bilden. Hier werden die Anknüpfpunkte für die etwaigen Verfahrensbeschreibungen und die IT-Werkzeuge der Durchführung der logistischen Leistungserbringung abzubilden sein. Ferner steht die Entwicklung eines Fähigkeitskataloges des Netzwerkes an, also was steht an logistischen Leistungen wo und wann zur Verfügung und spiegelt so die Beiträge der einzelnen Nationen wieder. Die durch Frankreich federführend übernommenen Pakete fokussieren auf Themenfelder im strategischen Transport. Zypern hat sich der Thematik der Finanzausstattung angenommen und betrachtet dabei solche Projektanteile, für die gegebenenfalls gemeinschaftlich bereitgestellte Finanzmittel eingesetzt werden können.

-

Deutscher Beitrag

Als koordinierende Nation wird Deutschland seiner besonderen Verantwortung gerecht, indem es den deutschen LogHub in Pfungstadt/Hessen sowie darüber hinaus einen nationalen Zugangspunkt in Form eines Stabselements am Logistikzentrum der Bundeswehr in Wilhelmshaven etabliert. Das sind Voraussetzungen, um Konzept, Narrativ und Vorleistung weiter glaubhaft präsentieren und so andere Nationen als Nutzer und/ oder Leistungserbringer gewinnen bzw. bestärken zu können.

Für das Leistungsspektrum und den Ertüchtigungsbedarf des DEU LogHubs gibt es keine Blaupause. Hier waren Logistikkommando der Bundeswehr und Logistikzentrum der Bundeswehr im engen Schulterschluss gefordert, tragfähige konzeptionelle Sollvorgaben zu erarbeiten, die Leistungsspektrum und Anforderungen quantifiziert beschreiben, um somit die planerischen Grundlagen für die Aufstellung des DEU LogHub zu legen.

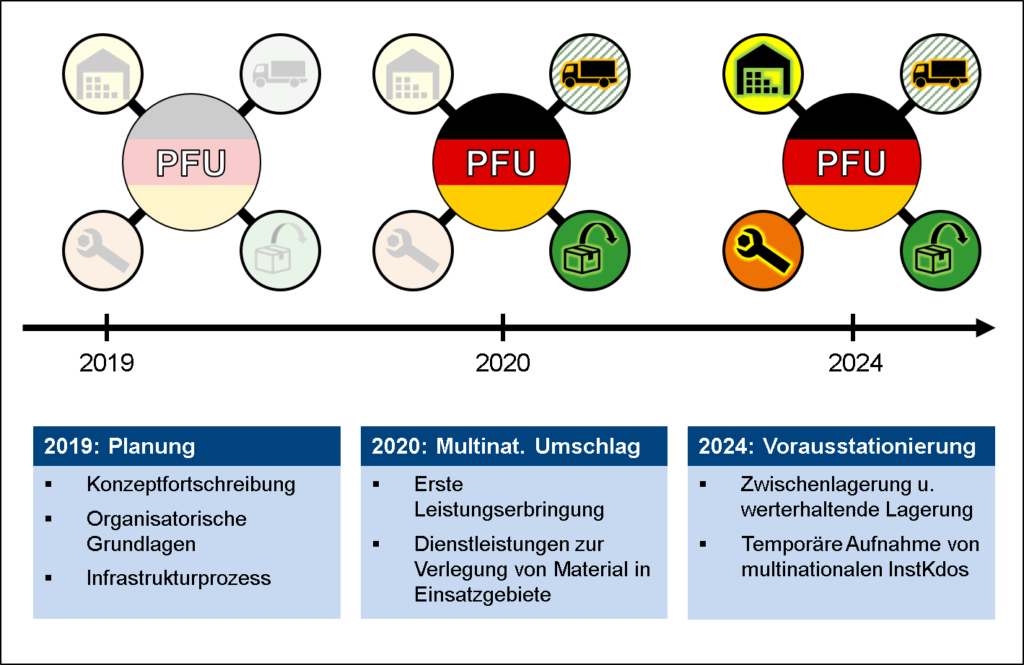

Abbildung 7 – Aufwuchs deutscher Beitrag (c)Bundeswehr/LogKdoBw

Den vorgesehenen deutschen Beitrag kennzeichnet die Bereitstellung logistischer Leistungen in zwei Stufen: Ab 2020 werden Leistungen im Rahmen der Verlegung von Material in Einsatzgebiete, Übungsräume und im Zuge Einsatzgleicher Verpflichtungen sowie ab 2024 die Zwischenlagerung und Vorausstationierung von Material, insbesondere im Rahmen von Stand-by Verpflichtungen angeboten. Damit ist auch das Angebot an die Partnernationen verbunden, den Zugangspunkt in Wilhelmshaven für eigene Managementaufgaben im Netzwerk zu nutzen, sollte die Fähigkeit national noch nicht aufgebaut sein. Das sogenannte Joint Coordination Center kann so in die Lage versetzt werden, zunächst als Portal des deutschen LogHubs, so dann in multinationaler Perspektive, als möglicher „Trusted Agent“ des gemeinsamen Fähigkeitskataloges, in eine herausfordernde Aufgabe hineinzuwachsen. In diesem Themenbereich stehen zeitnah weitere Abstimmungen der teilnehmenden Länder an.

Abbildung 8 – Materiallager © Bundeswehr/R. Alpers

Durch das Erweitern des Auftrags des Bundeswehrdepots Süd am Standort Pfungstadt werden die dargestellten Funktionalitäten des deutschen LogHubs schrittweise aufgebaut und multinational zur Verfügung gestellt. Hierzu wird die Dienststelle mit Personal verstärkt, in den nächsten Jahren infrastrukturell in signifikantem Maß ertüchtigt und mit zusätzlichen Fähigkeiten ausgestattet, insbesondere für den multinationalen Materialumschlag.

Neben den unmittelbar mit dem deutschen LogHub verknüpften Ressourcen, werden auch die mittelbaren Bedarfe, konkret die Notwendigkeit zur Einrichtung von Kompensationslagerflächen, nicht aus dem Blick verloren. Die sich durch absehbare multinationale Verdrängungseffekte im bestehenden Materiallager Pfungstadt einstellenden Auswirkungen auf die ortsfesten logistischen Einrichtungen (oIE) der Bundeswehr, wurden untersucht und bei den Ableitungen für die zukünftige Ausrichtung „olE 2019+“ mitberücksichtigt.

-

Schlussbetrachtung

Die Liste der am Projekt teilnehmenden Nationen ist lang und weitere Interessenten, welche die Projektschritte aufmerksam beobachten, sind vorhanden. Die reine Zahl der Partner allein, macht die Projektarbeit komplex, aber im besten Sinne interessant und gerade bezüglich des vielbeschworenen 360Grad Ansatzes umso glaubwürdiger. Nationen haben natürlich eigene Interessen, unterschiedliche Ressourcenlagen und spezielle logistische Bedarfe. Hinzu treten die jeweiligen nationalen logistischen Systeme mit ihren Verfahren und IT-Tools. Das alles unter einen Hut bzw. auf einen hohen gemeinsamen Nenner zu bringen ist nicht einfach, hat aber besonderen Reiz. Gleiches gilt für das Format PESCO, welches aufgrund der bindenden Verpflichtungen für die teilnehmenden Nationen eine andere Qualität und Verbindlichkeit als frühere Kooperationsformen hat. Drei Linien leiten die eigene Projektarbeit: Zunächst steht die Entwicklung von Fähigkeiten, die universell einsetzbar sind und das logistische System unabhängig von der Operation oder dem Einsatzort verbessern, im Vordergrund. Die Überzeugung, dass eine Duplizierung von Anstrengungen nicht zielführend ist, sondern, dass die Projektergebnisse Vorteile bieten müssen und so letztendlich zur Zielerreichung aller beteiligten Nationen beitragen, ist eine weitere Maxime. Schließlich muss das, was in der Projektarbeit verabschiedet wird, am Ende des Tages den Kräften im und für den Einsatz nutzen. Wenn das Netzwerk seine Zielstruktur eingenommen hat, kann es das verbindende Element als integraler Teil der Transportkette zwischen den entsendenden Nationen in jedwedes Einsatzgebiet darstellen – quasi von der strategischen Verlegung zur „Reception“.

Abbildung 9 – Das Netzwerk (schematisch) © Bundeswehr/LogKdoBw

Bis dahin steht allen Beteiligten am Projekt noch einiges an Engagement, Kompromissbereitschaft und vor allem Arbeit bevor. Auch hier gilt: „Miteinander reden hilft“ und genau dafür bildet dieses Projekt einer permanenten und strukturierten Zusammenarbeit in Europa einen fruchtbaren Boden und sehr ansprechende Perspektiven.

Autoren:

- Oberst i.G. Henning Weeke, Fregattenkapitän

- Frank Hallmann; Logistikkommando der Bundeswehr

Abbildungen: Bundeswehr

Am Westrand von VAALS liegt in einer Senke das neueste Museum VAALS mit einer einzigartigen Sammlung von Heiligenstatuen und -bildern belgischen und niederländischen Duktus aus katholischen Kirchen und Klöstern. Gegenüber befindet sich das pittoreske Museumscafé „De Zwarte Madonna“. Hier wurde in lockerer Atmosphäre und in intensiven Tischgesprächen der hochinteressante Besuch bei DocMorris nochmals nachbereitet.

Am Westrand von VAALS liegt in einer Senke das neueste Museum VAALS mit einer einzigartigen Sammlung von Heiligenstatuen und -bildern belgischen und niederländischen Duktus aus katholischen Kirchen und Klöstern. Gegenüber befindet sich das pittoreske Museumscafé „De Zwarte Madonna“. Hier wurde in lockerer Atmosphäre und in intensiven Tischgesprächen der hochinteressante Besuch bei DocMorris nochmals nachbereitet.