In diesem Jahr sollte die mehrtägige Reise der Kameradschaft Aachen/Eschweiler im Zeitraum vom 07.07. bis zum 14.07. in den Süden Deutschlands zum Bodensee führen.

Der Bodensee liegt im Herzen Europas und grenzt mit seinen Ufern an die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Zwergstaat, das Fürstentum Liechtenstein, liegt auch nur 25 km vom See entfernt.

Grüne Wiesen, schroffe Berge und saftige Bergweiden vom Alpenhauptkamm bis ins Voralpenland mit schmucken Dörfern und Städten, mit prächtigen Klöstern und Barockkirchen säumen den größten deutschen See. Er ist der drittgrößte See in Mitteleuropa und hat eine Uferlänge von 273 km. 200 Flüsse und Bäche münden in den Bodensee, der aus Untersee und Obersee besteht. Den mit Abstand größten Wasserzufluss erhält er durch den Rhein.

Wir sagten uns: „Es ist besser den magischen See einmal selbst zu erleben, als tausendmal davon zu hören und zu lesen.“

Auf dem Weg zu unserem Standortziel Friedrichshafen starteten wir am Sonntag, dem 7.7. um 8.00 Uhr von der Donnerberg Kaserne in Stolberg/Eschweiler, um in Speyer einen Zwischenstopp einzulegen.

Gegen 18.00 Uhr checkten wir im „Seehotel“ in Friedrichshafen ein und nach dem Abendessen ging es zu einer ersten Annäherung an die Uferpromenade, um hier die Abendstimmung am Bodensee zu genießen.

Montag, der 08.07.

Morgens starteten wir mit leichter Verspätung in die Schweiz nach St.Gallen.

Der Ursprung der Stadt mit dem Klosterbezirk und der dominanten doppeltürmigen Stiftskirche St.Gallus aus dem Spätbarock lässt sich auf eine Einsiedlerklause zurückführen, die den irischen Wandermönch Gallus beherbergte (612). Auf seiner Grabstelle gründete der Abt Otmar ein Kloster im 18.Jahrhundert. 1983 wurde daraus der im Laufe der Jahrhunderte entstandene Stiftsbezirk zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Hier lag einst ein bedeutendes geistiges Zentrum des Abendlandes.

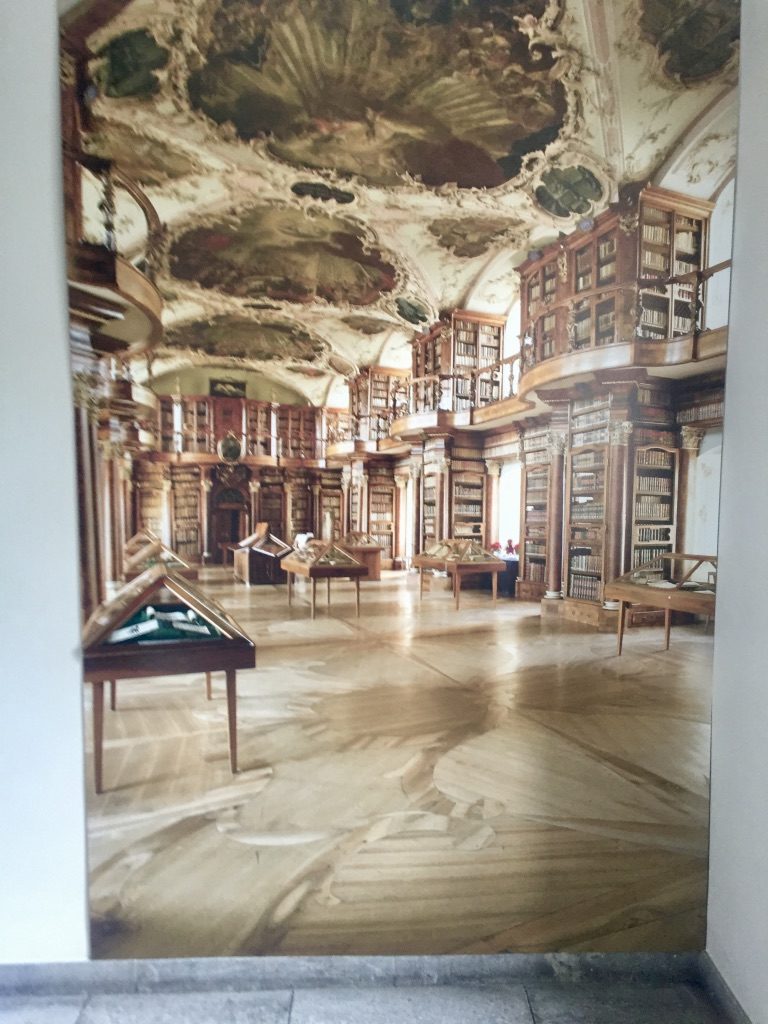

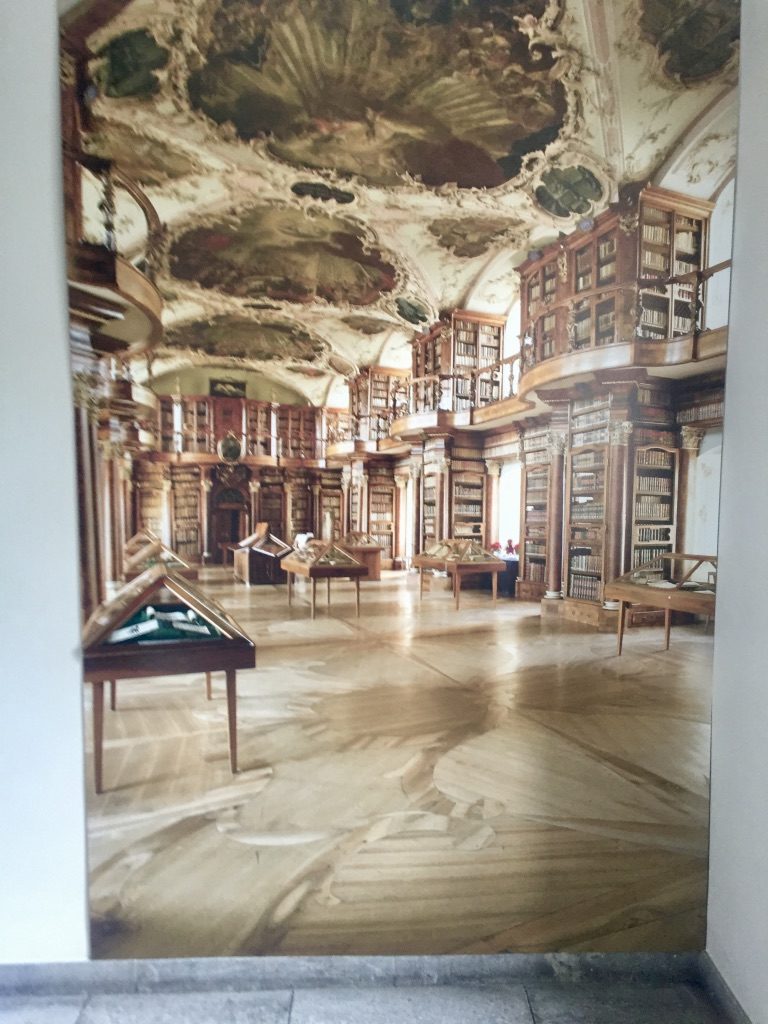

Die Bibliothek des ehemaligen Benediktinerklosters ist die älteste Bibliothek der Schweiz. Sie beherbergt einen wertvollen Bestand vom 8. Jahrhundert bis heute, das sind 2100 Originalschriften, aus dem Mittelalter, 1650 Wiegendrucke sowie 180 000 Bücher. Die Handschriftensammlung dokumentiert die Historie der lateinischen Schrift von der Antike bis zur Renaissance. Ein weiteres bedeutendes Dokument jener Zeit ist der St.Galler Klosterplan. Diesen ältesten erhaltenen Bauplan Europas und wohl auch der Welt schufen Mönche des Klosters Reichenau. Dieser gibt detaillierte Angaben wie ein karolingisches Kloster aussah.

Die Klosterbibliothek St.Gallen

mit den bodenschonenden Filzpantoffeln betraten wir den prächtigen Barocksaal. Unser Schuhwerk sollte den antiken kostbaren Holzboden aus Tannen- und Nussbaumholz schonen und gleichzeitig polieren. Gleichsam überwältigend war schon beim Eintreten der Gesamteindruck des wunderschönen Barocksaales mit seinem Rokoko-Interieur. Über dem Eingang kann man in einer Kartusche lesen: „Heilstätte der Seele“ oder „Seelenapotheke“. In zwei Gruppen aufgeteilt erfuhren wir interessante Einzelheiten, die die Entwicklung der europäischen Kultur durch grundlegende Werke der europäischen Geistesgeschichte darstellten. Seit 164 Jahren ist die Stiftsbibliothek St.Gallen im Besitz einer weiblichen Mumie, die im Brustbereich von einem Holzkeil durchbohrt ist. Der Grund für das an sich nicht erklärbare Ausstellungsstück in dieser Umgebung ist unbekannt.

Schon von außen gesehen dominiert der wuchtige Bau der Kathedrale den Stiftsbezirk. Wir waren beeindruckt zu hören, dass in nur 11 Jahren, von 1755 bis 1766, dieser barocke Monumentalbau vom Baumeister Johann Michael Beer von Bildstein mit den Planern Peter Thumb und Johann Caspar Bagnato errichtet wurde. Die Kirche ist ein Neubau der ehemaligen 1755 abgerissenen Klosterkirche. Der Kirchenraum empfing uns in seiner lichtdurchfluteten Atmosphäre und die opulenten Schnitzereien und Stuckaturen sorgten wiederum für unsere Bewunderung.

Der Gallusplatz, direkt vor den Klostermauern, war ab dem 10. Jahrhundert eine städtische Siedlung von Handwerkern, die jedoch dem Kloster nicht angehörten. Mitten auf dem Platz erinnert ein Brunnen an den Hl. Gallus, dessen Grab sich in der Ostkrypta der Kathedrale befinden soll.

Nach diesen emotionalen Eindrücken, die uns in vergangene Jahrhunderte versetzten, mit ihren grandiosen Menschen, die sowohl als Wissenschaftler, Künstler, Handwerker und Lehrende Erstaunliches geleistet haben, nun zurück in die Gegenwart.

Bregenz- Seilbahnfahrt auf den Pfänder

Der Wettergott des Bodensees war uns sehr gnädig und ließ statt der befürchteten Regengüsse ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken scheinen, sodass wir unsere Fahrt mit der Seilbahn auf den Pfänder und oben angekommen, Fußmarsch, Kaffee und Kuchen genießen konnten. Der einzigartige Ausblick auf den Bodensee, Österreich, Deutschland, die Schweiz und 240 Alpenwipfel machen den Pfänder zum berühmtesten Aussichtspunkt der Region.

Das gemeinsame Abendessen beschloss diesen interessanten Tag.

Dienstag, den 09.07.

Fahrt zur Wallfahrtskirche Birnau, das Barockjuwel am Bodensee

Die Wallfahrtskirche liegt oberhalb der Mauracher Bucht mit wunderschönem Blick auf den Bodensee, umgeben von Weinbergen. Sie zählt zu den herausragenden Bauwerken der barocken Baukunst in Süddeutschland. Schon beim Eintritt wurden wir von Helligkeit überflutet und die Pracht der barocken Fresken, Stuckaturen, Altäre und Skulpturen entlockte uns allen den Ausdruck der Bewunderung. Joseph Anton Feuchtmeyer schuf hier u.a. den bekannten Honigschlecker, ein Putto mit Bienenkorb.

Das Innere der Wallfahrtskirche Birnau

Pfahlbauten Uhldingen

Prähistorische Pfahlbauten gehören zu den wichtigsten archäologischen Quellen für die frühe Menschheitsgeschichte des 5.-1. Jahrtausends vor Christus. Sie ermöglichen Aussagen zu Umwelt und Wirtschaft, zu Lebens-und Ernährungsgewohnheiten prähistorischer Siedlergemeinschaften. Die häufig erhaltenen Hölzer bieten oft jahrgenaue Datierungen. 2011 wurde Unteruhldingen zusammen mit anderen antiken Funden mit dem UNESCO-Titel „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ ausgezeichnet. Unter Wasser und im Moor sind die Erhaltungsbedingungen unter Sauerstoffausschluss so gut, dass selbst vergängliche Dinge wie Nahrungsmittel und Textilien über Jahrtausende überdauern konnten. Viele der Funde können direkt mit der Ausrüstung des Gletschermannes „Ötzi“ in Verbindung gebracht werden.

Die Pfahlbauten sind das einzige Welterbe, das versunken ist und nicht betrachtet werden kann. Daher wurde 2013 das ARCHAEORAMA eröffnet. Hier erlebten wir einen besonderen Tauchgang mit multimedialer Unterstützung, der uns einen Eindruck von der ursprünglichen Existenz der Siedlung vermitteln sollte. Hinter dem ARCHEORAMA öffnete sich die Tür und unser Guide Sibylle führte uns über Holzstege zu den Pfahlhäusern und erklärte uns auf anschauliche Art und Weise, wie die Menschen damals wohnten und welche Gerätschaften schon bekannt waren. Sie schlug einen geschichtlichen Bogen von der Steinzeit um 5000 v.Chr. über die Bronzezeit bis in die Eiszeit um 500 v.Chr. Zu unserer Freude wurde die Präsentation um einen weiteren Bereich, dem Häuptlingshaus, erweitert. Ihre lebhaften Ausführungen und Erläuterungen fanden großen Anklang.

Die Pfahlbauten in Uhldingen

Nach einem individuellen Aufenthalt in Meersburg ging es zum Besuch:

Deutsche Kriegsgräberstätte Meersburg Lerchenberg

Der Soldatenfriedhof am Höhenweg zwischen Meersburg und Hagnau ist eine letzte Ruhestätte für 69 deutsche Soldaten des Ersten Weltkrieges. Sie starben während ihrer Behandlung als internierte Verwundete oder während des Austauschs von schwerverwundeten deutschen Kriegsgefangenen gegen schwerverwundete französische und englische Kriegsgefangene in der neutralen humanitären Schweiz. Die Kriegsgräberstätte ist ein mit Muschelkalk eingefriedetes Gelände oberhalb der Rebhänge des Bodensees. Dornenkrone und Kreuz wurden durch Werner Gürtner gestaltet. Diese Stätte ist auch den Toten, „deren Gräber uns unerreichbar sind“, und den Vermissten der beiden Weltkriege gewidmet. Sie wurde endgültig erst 1964 fertiggestellt und wird durch den Landesverband Baden-Württemberg des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut. Nach einer Ansprache durch Oberst a.D. Günter Selbert, dem Niederlegen eines Kranzes des Blauen Bundes und stillem Gedenken der toten Soldaten verließen wir diesen Ort der Trauer.

Gedenken der toten Soldaten an der Kriegsgräberstätte Lerchenberg

Nach einer Kellerführung der Winzergenossenschaft Hagnau und einer anschließenden Weinprobe ging ein ereignisreicher Tag zu Ende.

Mittwoch, den 10.07.

Insel Mainau

In den Parkanlagen der Blumeninsel wachsen Palmen, Tulpen, Rosen, riesige Mammutbäume, Atlas-und Libanon-Zedern. Graf Lennart Bernadotte hat das Pflanzenparadies auf dem ehemaligen Sommersitz seines Urgroßvaters Großherzog Friedrich 1. von Baden geschaffen. Seine Kinder Bettina und Björn führen dieses Werk mit vielen neuen Attraktionen in die Zukunft. 250000 Sommerblumen, 10000 Rosenstöcke, 12000 Dahlien und 200 Rhododendrenarten locken jährlich mehr als eine Million Besucher an. Im Blumenjahr 2019 zeigen die Gärtnerinnen und Gärtner die spannenden Zusammenhänge zwischen Himmelskörpern und Natur sowie uns Menschen auf. Dazu gehören z.B. die Photosynthese und die in diversen Mondkalendern beschriebenen Einflüsse dieser Erdsatelliten auf die Vegetation.

Das 1746 gefertigte barocke Deutschordenschloss bildet den prachtvollen Mittelpunkt der Insel Mainau. Die dazu gehörende Kirche St. Marien enthält Skulpturen des Bildhauers Joseph Anton Feuchtmeyer.

Rund 120 verschiedene, frei umherflatternde tropische Tagfalterarten aus Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika sind im Schmetterlingshaus zu bewundern. Sie lassen sich zuweilen auf den Besuchern nieder und hinterlassen ganz besonders bei den Kindern Glück bringende Erlebnisse.

Donnerstag, den 11.07.

Besichtigung Airbus Defence and Space GmbH

Die Division ist das führende Verteidigungs- und Raumfahrtunternehmen Europas und das zweitgrößte der Welt.

Begrüßt wurden wir von dem ehemaligen Bundeswehroffizier Danny Eichner, der eine ausführliche Information über den Airbus-Standort in Immenstaad gab. Das heutige Unternehmen übernahm 1960 Dornier-Systems, 1986 Daimler-Benz Verteidigung und weitere Unternehmen. Bei einem Firmenrundgang wurden uns drei Abteilungen vorgestellt:

Integrated Deployable Solutions. Hierbei sahen wir mobile Einsatzsysteme in gepanzerten Fahrzeugen. Dabei handelte es sich um fahrbare und flexibel einsetzbare Lazarett- und Schutzcontainer für die Verwendung in Kriegsregionen.

Target Drones. In dieser Abteilung werden unbemannte Flugsysteme (UAS) produziert. Die Kunden (u.a. auch Plattformhersteller für Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge) und Flugabwehreinheiten können an diesen Drohnen die Abwehr von feindlichen Angriffen trainieren.

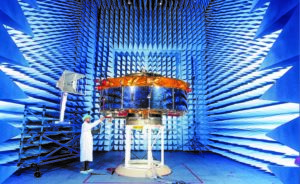

Besichtigung ITC. Das neue integrierte Technologiezentrum dient der Herstellung von Raumfahrt-Systemen. Auf 4200 Quadratmetern entstehen am Standort Satelliten, Instrumente und Anlagen für die Erdbeobachtung, Meteorologie, Navigation, Astronomie, Exploration und Schwerelosigkeitsforschung. Im Reinraum werden 900 000 m³ Luftvolumen 60-mal pro Stunde durch das Filtersystem zirkuliert. Im Vergleich zu einer normalen Umgebung ist die Luft 10 000-mal reiner. Airbus-Satelliten liefern aktuell Daten für Nutzanwendung in den Bereichen Mobilität, Umweltschutz, Sicherheit, Forschung und Entwicklung.

Freitag, den 12.07.

Stadtführung Konstanz

Bei strömendem Regen überquerten wir den See von Friedrichshafen nach Konstanz mit einem Katamaran und wurden in der Hafeneinfahrt durch die neun Meter hohe Skulptur Imperia begrüßt, die von dem Bildhauer Peter Lenk geschaffen wurde. Hauptthema unserer Führung war die Geschichte des Ortes im Mittelalter:

Das Konzil von Konstanz (5. November 1414 bis 22. April 1418) war eine Versammlung der Kirchenführung, die auf Betreiben des römisch-deutschen Königs Sigismund von Gegenpapst Johannes XXIII. einberufen wurde. Gastgeber war Fürstbischof Otto III. Die Versammlung sollte das seit 1378 andauernde Große Abendländische Schisma beenden und die Einheit der Kirche wiederherstellen. In Rom, Avignon und Pisa stritten drei Päpste um die Herrschaft der Kirche. Es dauerte fast vier Jahre, bis die Wirren und Intrigen beigelegt waren und der neue Papst Martin V. feststand, übrigens das einzige Mal, dass ein Papst auf deutschem Boden gewählt wurde. Die Hussenstraße erinnert an den tschechischen Reformator Jan Hus, der 1415 in Konstanz als Ketzer auf dem Scheiterhaufen endete.

Vorbei am Konzilsgebäude erreichten wir die Marktstätte, die ihre erste Besiedelung vor 3000 Jahren erfuhr. Hier wurden keltische und römische Spuren gefunden. Das Herz der Konstanzer Altstadt ist der Obermarkt, wo die Gerichtsstätte lag, an der auch der Pranger stand. Vorbei am Stephansplatz erreichten wir das Münster „Unserer Lieben Frau“. Dieses wurde um ca. 600 erbaut und diente bis 1821 als Bistumssitz. Die ehemalige Bischofskathedrale überragt auch heute noch alle Bauwerke der Stadt. Hier fanden die meisten Veranstaltungen des Kirchenkonzils statt. Heute ist es eine römisch-katholische Pfarrkirche.

Das Ende der Führung lag im Hafen an der Statue der Imperia. Sie erinnert satirisch an das Konzil und zeigt eine üppige Kurtisane. Auf ihren Händen trägt sie zwei kleine männliche Gestalten. Die rechte trägt Krone und Zepter, die linke eine Tiara. Der Kopfschmuck der Imperia ist eine Narrenkappe mit Schellen, Symbol für die Rolle des Hofnarren, der das Spiel der Mächtigen durchschaut.

Hafeneinfahrt in Konstanz mit der Imperia

Samstag, den 13.07.

Stein am Rhein

Der letzte Tag unserer Erlebnisreise führte uns wieder in die Schweiz, diesmal nach Stein am Rhein. Der Ort wird 1267 erstmals als Stadt erwähnt. Grund und Marktherr war damals das Kloster Georgen. 1484 verbündete sich Stein mit Zürich aus politischen Gründen, um sich vor Übergriffen der Habsburger zu schützen und kam zur Eidgenossenschaft. 1798 wurde es an Schaffhausen angeschlossen. Wir betraten die Altstadt durch das Untertor und waren bald umringt von bunt bemalten mittelalterlichen Häusern. Das älteste, „Weißer Adler“ stammt aus den Jahren 1520/1525 und gilt als die früheste erhaltene Fassadenmalerei der Schweiz und zeigt u.a. Motive aus dem Decamerone von Bocaccio. Das besonders auffällige Mauerfries am Haus „Sonne“ entstand dagegen 1900 und zeigt Episoden aus der Antike. Das ehemalige Kloster St.Georgen ist heute Museum, die Kirche wird als Stadtkirche von der reformierten Gemeinde genutzt. Das Bürgerasyl befindet sich im ehemaligen „Spital zum Heiligen Geist“ und wir seit 1999 als Stadtarchiv und Tourist-Information genützt. Dank einer sehr angenehmen und kompetenten Führerin werden wir diesen Ort in sehr guter Erinnerung behalten.

Der Marktplatz in Stein am Rhein

Schaffhausen/Rheinfall

Der Rheinfall von Schaffhausen gehört zu den drei größten Wasserfällen in Europa. 373 Kubikmeter pro Sekunde stürzen bei einer Breite von 150 Metern und 23 Metern Tiefe zu Tal. Es schäumt und strudelt und bildet eine große Anziehungskraft für unzählige Besucher, die zum Teil mit Booten dicht an den Rheinfall heranfahren und sich auch am mittleren Felsen absetzen lassen können. Jährlich bestaunen fast eineinhalb Millionen Touristen dieses Naturschauspiel.

Der Rheinfall in Schaffhausen

Zurück in Friedrichshafen hatten wir ein opulentes und alle glücklich stimmendes Abschlussessen im Restaurant „Lukullum“. Als Krönung verabschiedete uns die Stadt mit einem prächtigen Feuerwerk zum „Seehasenfest“.

Bei der Rückfahrt am Sonntag waren wir uns alle einig: „Diese erlebnisreichen Tage am magischen See hatten viele Erwartungen erfüllt!!“ Viele von uns werden wiederkehren, um die Erfahrungen zu vertiefen oder um Neues zu erfahren. Wir haben uns unter der immer angenehmen Leitung von Günter, mit der ständigen und unermüdlichen Versorgung mit Perlwein, Gummibärchen, Kaffee, Bier und diversem Spendergebäck von Thomas, assistiert von Joseph und Roman, allzeit wohl gefühlt. Dass unser Entertainer Georg auch noch sicher den Bus beherrschte, rundete die Erlebnisreise ab.

Autor: Joachim Stöpel, Mitglied im „Blauer Bund e.V.“, Kameradschaft Aachen/Eschweiler

Fotos: Joachim Stöpel und Heinrich Rüttgers

Als verlässlicher Entwicklungspartner der Automobilindustrie übernehmen wir beständig neue, erweiterte Aufgaben. Wir bieten Lösungen auf den Feldern: Festigkeit, Mechatronik, Funktionstüchtigkeit, Qualität, Bauweisen und Werkstoffe. Wir übernehmen Aufgaben der technischen Qualifikation und Qualitätssicherung.

Als verlässlicher Entwicklungspartner der Automobilindustrie übernehmen wir beständig neue, erweiterte Aufgaben. Wir bieten Lösungen auf den Feldern: Festigkeit, Mechatronik, Funktionstüchtigkeit, Qualität, Bauweisen und Werkstoffe. Wir übernehmen Aufgaben der technischen Qualifikation und Qualitätssicherung.

Der Name IABG ist eng mit der Raumfahrt verknüpft, unter anderem durch den Betrieb von Raumfahrt-Testzentren, die von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA koordiniert werden. Kaum ein größeres deutsches oder europäisches Luft- oder Raumfahrtprojekt wurde in den letzten Jahrzehnten ohne die Unterstützung der IABG realisiert.

Der Name IABG ist eng mit der Raumfahrt verknüpft, unter anderem durch den Betrieb von Raumfahrt-Testzentren, die von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA koordiniert werden. Kaum ein größeres deutsches oder europäisches Luft- oder Raumfahrtprojekt wurde in den letzten Jahrzehnten ohne die Unterstützung der IABG realisiert. Mit unserem Center of Competence Safety unterstützen wir den störungsfreien und anwendungssicheren Betrieb sicherheitsrelevanter Systeme durch risikomindernde Maßnahmen sowie entsprechende Systemauslegungen. Dies beinhaltet die Dienstleistungen Safety Akademie, Prozessberatung, Safety Engineering im Bereich sicherheitskritischer Entwicklungen, Entwicklungsaufgaben sowie Auditierung in enger Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden.

Mit unserem Center of Competence Safety unterstützen wir den störungsfreien und anwendungssicheren Betrieb sicherheitsrelevanter Systeme durch risikomindernde Maßnahmen sowie entsprechende Systemauslegungen. Dies beinhaltet die Dienstleistungen Safety Akademie, Prozessberatung, Safety Engineering im Bereich sicherheitskritischer Entwicklungen, Entwicklungsaufgaben sowie Auditierung in enger Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden.