Dieser Artikel ist der Dritte von fünf einer Reihe, der in den Newslettern des Blauer Bund e.V. fortgesetzt wird. [Red]

„Ohne Mampf kein Kampf, ohne Verpflegung keine Bewegung“ ist ein allseits bekanntes, geflügeltes Sprichwort im militärischen Kontext. Die grundsätzliche Richtigkeit dieser Aussage wird wohl auch niemand in Frage stellen. Gleiches gilt auch für Landfahrzeuge. Nur sind der „Mampf“ bzw. die „Verpflegung“ in diesem Fall der Kraftstoff.

Kraftstoff ist maßgeblich zur Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit militärischer Landoperationen. Die Versorgungssicherheit mit Kraftstoff wird durch eine weitgehende Standardisierung signifikant verbessert.

Für die Bundeswehr mit ihrem großen und vielschichtigen Fuhrpark gilt es in diesem Themenfeld mehrere Spannungsfelder zu berücksichtigen. Fahrzeuge der Bundeswehr müssen auch ausfallsicher mit Kraftstoffen betrieben werden können, die nicht klassisch an den Tankstellen in der EU erhältlich sind. Insbesondere dann, wenn diese bei Gefechtshandlungen und Stabilisierungsoperationen eingesetzt werden. An Fahrzeuge, die rein für die Durchführung von Dienstreisen im Grundbetrieb vorgesehen sind, werden solche Anforderungen nicht gestellt. Diese sind grundsätzlich handelsüblich.

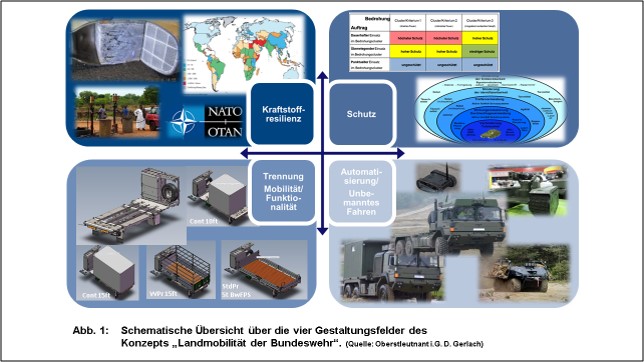

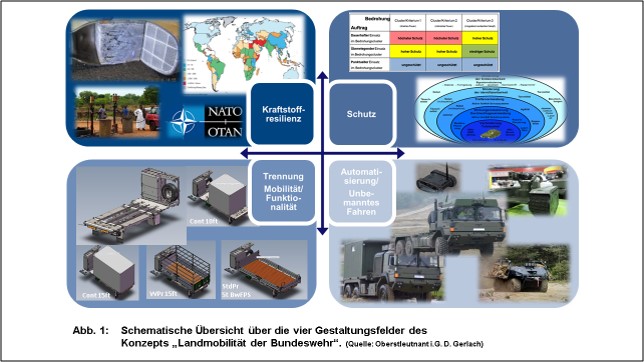

Im Spannungsfeld zwischen gesetzlichen Vorgaben nach immer emissionsärmeren Fahrzeugen und militärischen Forderungen unter anderem nach Versorgungssicherheit mit vereinheitlichten Kraftstoffen und einer weitestgehenden Störunanfälligkeit in Bezug auf die Motorentechnik ist technische Flexibilität der Schlüssel zum Erfolg – hier sprechen wir von Kraftstoffresilienz. Diese wurde neben „Schutz“, „Automatisierung und Unbemanntes Fahren“ und „Trennung von Mobilität und Funktionalität“ im neuen Konzept Landmobilität der Bundeswehr als eines von vier Gestaltungsfeldern identifiziert, die die Leitlinien für die zukünftigen Fähigkeiten in der Landmobilität sind (siehe Abbildung 1). Sie stellt nicht einfach eine technische Funktionalität dar, sondern ist eine wesentliche Grundlage für die sichere Auftragserfüllung.

Im Betrieb im Inland, aber auch innerhalb Einsatzliegenschaften, werden darüber hinaus bereits heute schon Fahrzeuge mit Elektro-, Benzin- oder Gasantrieb eingesetzt. Diese sind in militärischen Einsatzszenaren allerdings selbst mittelfristig nur bedingt nutzbar und sind hier nicht näher zu betrachten.

Aufgrund ihrer Relevanz werden im Folgenden die Gesichtspunkt Abgasnorm, NATO Single Fuel Policy und Nachhaltigkeit sowie deren technische und konzeptionelle Ausgestaltung eingehender beleuchtet.

Gesichtspunkt Abgasnorm

Bestehende Abgasnormen (z.B. EURO-Norm) legen für Abgase von Kraftfahrzeugen die Grenzwerte von zum Beispiel

- Kohlenstoffmonoxid (CO),

- Stickstoffoxid (NOx),

- Kohlenwasserstoff (HC) und

- Partikeln (PM)

fest und unterteilen die Fahrzeuge somit in Schadstoffklassen. Die Grenzwerte unterscheiden sich dabei sowohl nach der Art des Motors (Otto- oder Dieselmotor) als auch nach Kraftfahrzeugtyp (PKW, LKW etc.) und unterliegen weltweit einer zunehmenden Verschärfung. Diese bedingt bei Verbrennungsmotoren eine immer diffizilere Technik und auch immer höhere Ansprüche an den zu verwendenden Kraftstoff.

Die aktuell gültigen Abgasnormen, die ohne die Nutzung von Ausnahmetatbeständen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis eingehalten sein müssen, sind für PKW „Euro 6d Temp“ und für LKW „Euro VI“. Auf die Auswirkungen dieser Abgasnormen auf das Gestaltungsfeld Kraftstoffresilienz wird im Weiteren verwiesen.

Gesichtspunkt NATO Single Fuel Policy

Zielsetzung des Single Fuel Concepts ist die Nutzung eines einzigen standardisierten und kompatiblen Kraftstoffs für landgestützte militärische Operationen der NATO. Diese Single Fuel Policy (SFP) wendet die Bundeswehr durchgehend an. Sie fordert unter anderem auch die Verträglichkeit aller Fahrzeuge für Flugkraftstoff auf Kerosinbasis.

Grundlagen dieser hohen Standardisierung im Zusammenhang der SFP sind die NATO Standardisation Agreements (STANAG) 1414 „Guidelines to Ensure that Contractors Design and Supply New Equipment Capable of Using Standardized Products“ und die STANAG 1135 “Interchangeability of Fuels, Lubricants and Associated Products Used by the Armed Forces of NATO”. Für Landfahrzeuge gilt die STANAG 4362 „Fuels for Future Ground Equipment using Compression Ignition or Turbine Engines”.

Bei ausschließlich kraftstoffgeschmierten Diesel-Einspritzsystemen führt die reine Verwendung von Kerosin aufgrund seiner niedrigen Schmiereigenschaften zu teils katastrophalem Verschleiß mit Frühausfällen. Um die Verfügbarkeit auch dieser Dieselmotoren nicht zu gefährden, dosiert die Bundeswehr bei der Umsetzung der NATO SFP dem Kraftstoff F-34 ein Additiv mit dem NATO-Kode „S-1750“ hinzu, was auch bei handelsüblichem Dieselkraftstoff nach EN 590 ein übliches Verfahren ist. Derart „aufdosiertes“ F-34 bezeichnet die NATO mit dem Kode „F-63“.

Solche standardisierenden Vorgaben haben allesamt das primäre Ziel, die Versorgungsketten für Kraftstoff so einfach wie möglich zu halten und damit auch unter schwierigsten militärischen Rahmenbedingungen zu funktionieren. Deswegen verwenden die Streitkräfte der NATO nahezu ausschließlich dieselangetriebene Landfahrzeuge, da deren Betrieb einheitlich mit F-34 möglich und dieser Kraftstoff weltweit verfügbar ist. Die zukunftssichere Bereitstellung solcher Fahrzeuge in den hier beschriebenen Spannungsfeldern ist eine gestalterische Aufgabe in Planung und Rüstung.

Anwendung der NATO SFP im Zusammenhang mit gesetzlichen Abgasnormen für die Bundeswehr

Da bei Verbrennungsmotoren Ölperformance und Abgaszusammensetzung eng mit der Qualität des Kraftstoffs verknüpft sind, erreicht die Bundeswehr bei typischen Einsatzfahrzeugen, insbesondere bei Gefechtsfahrzeugen, maximal die EURO 3-Technologie. Höhere Abgasstandards sind mit den Kraftstoffen der NATO SFP in der Regel aufgrund der vergleichsweise höheren Schwefelgehalte nicht erreichbar.

Der Betrieb von Motoren, die nach Euro 4-Norm oder höher zertifiziert sind, ist mit NATO Single Fuel technisch nur unter Verschlechterung der Abgasqualität möglich, was für die militärische Nutzung explizit in Kauf zu nehmen ist.

Eine generelle Abkopplung von den Entwicklungen bei der Motorentechnik im Zusammenhang mit der jeweils gültigen Abgasnorm ist jedoch auch für militärische Fahrzeuge nicht vorgesehen. Vielmehr soll es möglich werden, Abgasreinigungseinrichtungen derart zu verbauen, dass das Fahrzeug im Normalbetrieb mit handelsüblichem Kraftstoff die möglichst beste Abgasnorm erfüllt. Bei Bedarf ist dann die Abgasreinigungseinrichtung durch Instandsetzungspersonal zu entfernen und die Motorsteuerung so umzuprogrammieren, dass ein durchhaltefähiger Betrieb auch mit Kraftstoffen der NATO SFP dauerhaft möglich ist. Umgekehrt kann später die entfernte Abgaseinrichtung wieder montiert und die Motorsteuerung in den Ursprungszustand zurückgebracht werden, damit das Fahrzeug im Normalbetrieb wieder mit der ursprünglichen Abgasnorm genutzt werden kann.

Die uneingeschränkte Funktions- und Betriebssicherheit neuer Motoren für die Nutzung von F-34 wird bei einer Erprobung nachgewiesen. Hier werden im Rahmen des NATO-Prüflaufs nach AEP-5[1] die Hälfte der Erprobungszyklen grundsätzlich mit F-34 absolviert, was auch den sicheren Betrieb bei späterer Nutzung von F-63 gewährleistet. Handelsübliche Motoren, deren Einspritzausrüstung absehbar inkompatibel mit F-34 ist, werden bei der Erprobung mit F-63 betrieben. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass auch besonders geeignete Motorenöle helfen können. So hat die Bundeswehr in Ergänzung zum bewährten Motorenöl (O-236) ein aschearmes Motoröl (O‑1180) eingeführt, das unter solchen Betriebsbedingungen zur Durchhaltefähigkeit des Motors entscheidend beiträgt.

Die Bundeswehr setzt, abgeleitet aus den Vorgaben der NATO (bspw. SFP), auch weiterhin auf den Dieselmotor als primären Antrieb in der Landmobilität. So wird die Forderung, Treibstoffe auf der Basis schwefelhaltiger Kerosin-Kraftstoffe (F-34) nutzen zu können, am besten erfüllt. Aufgrund der weiter voranschreitenden Verschärfung geltender Abgasnormen wird dabei die bewährt enge Einbindung des Zentrums für Kraftfahrwesen der Bundeswehr immer wichtiger werden.

Gesichtspunkt Nachhaltigkeit

Das gesamtstaatliche Ziel der Nachhaltigkeit manifestiert sich bei Kraftstoffen maßgeblich durch das Ziel der schrittweisen CO2-Neutralität (Decarbonisierung) und die Abkehr von fossilen Kraft- und Brennstoffen (Defossilierung). Zusätzlich ist das künftig erwartete Erreichen des Erdöl-Fördermaximums („Peak Oil“) ein zusätzliches Risiko der Versorgungssicherheit. Die resultierende notwendige gesamtstaatliche Reaktion auf die beiden Effekte sind bekanntlich:

- eine Klimawende unter Reduktion durch fossile Energieträger freigesetztes CO2 auf Null bis zum Jahre 2050 (nationale Zielvorgabe im Bundesklimaschutzgesetz) und

- eine Energiewende hin bis zur ausschließlichen Nutzung erneuerbarer Energien und alternativer, klimaneutraler Energieträger.

Welche Auswirkungen dies für militärische mobile Systeme und dabei vor allem für Landfahrzeuge hat, ist zeitnah zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten. Entsprechende Untersuchungen wurden im BMVg bereits auf wissenschaftlicher Basis durch den Expertenkreis „Mobile Energiesysteme“ des Gesprächskreises „Nachhaltige Innovative Energiesysteme“ durchgeführt. Erste Handlungsempfehlungen liegen vor.

Alternative Energieträger und militärische Mobilität

Die Nutzbarkeit alternativer Energieträger für die Bundeswehr hängt maßgeblich von der Leistungsdichte ab, da diese in militärischen Szenaren maximal hoch sein muss. Zusätzlich gibt die NATO SFP Rahmenbedingungen für solche Energieträger vor.

Die aktuellen zivilen Megatrends in der Energiewende fokussieren sich derzeit in der Landmobilität primär auf die künftige Nutzung von Akkumulatoren und/oder mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen für die Elektromobilität sowie mit Wasserstoff betriebenen Verbrennungsmotoren.

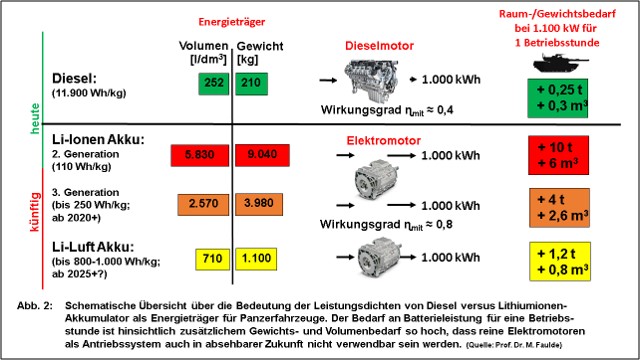

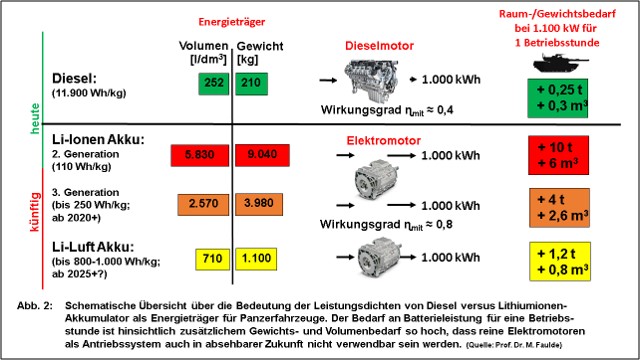

Ob solche militärisch geeignet sind, hängt vor allem vom Gewicht des Landfahrzeugs ab. Die Leistungsdichte derzeitig zur Verfügung stehender wiederaufladbarer Lithiumbatterien, des chemischen Energieträgers Wasserstoff und von Erd-/Methangas ist zu gering, um beispielsweise gepanzerte Fahrzeuge und Luftfahrzeuge betreiben zu können. Dies zeigt die folgende Abbildung anhand von Berechnungen eines „Kampfpanzeräquivalents“ mit einem Gewicht von 60 Tonnen und einer Motorleistung von 1.100 kW. Ein solcher Elektroantrieb für gepanzerte Fahrzeuge ist absehbar nicht realisierbar, da für einen rein elektrischen Antrieb mit der derzeitigen Lithiumionenbatterietechnik ein zusätzliches Gewicht von 10 t bei einem Zusatzvolumen von 6 m3 benötigt würde.

Synthetische Kraftstoffe

Für die NATO hat das Energy Security Centre of Excellence im Jahr 2016 unter dem Begriff Interoperabilität auch die Fähigkeit seiner Partner zur robusten Querversorgung von Kraftstoffen betont. Dabei wurden aufgrund ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften flüssige Kraftstoffe als Bestandteil der NATO SFP als besonders geeignet aufgezeigt. Zusätzlich sind Fragestellungen der mittel- und langfristigen Versorgungssicherheit untersucht sowie Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Dabei wurde einvernehmlich festgestellt, dass für diese Zeitschienen eine stetig steigende Beimischung synthetischer zur teilweisen Substitution fossiler Kraftstoffe immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Langfristig kann bei der Herstellung solcher synthetischen Kohlenwasserstoffe sogar eine überwiegende Nutzung regenerativer Quellen gelingen, was sich zusätzlich positiv auf die Nachhaltigkeit auswirken würde.

Zurzeit wird dazu in der NATO eine Untersuchung durchgeführt, die bis 2021 die Auswirkungen und Möglichkeiten der Nutzung synthetischer Kraftstoffe für NATO-Bodenfahrzeuge und die Umsetzbarkeit in der NATO SFP beinhaltet. Die wichtigsten zu behandelnden Fragestellungen für synthetische Drop-In-Kraftstoffe hierbei sind:

- der Einfluss auf die Funktionsfähigkeit und Leistung von Landfahrzeugen und

–systemen,

- die Auswirkungen auf die Kraftstoffspezifikationen und -eigenschaften,

- die Implikation der Verwendung zugelassener Luftfahrtkraftstoffe in Landsystemen im Rahmen der NATO SFP,

- die Auswirkungen auf militärische oder kombinierte zivil-militärische Verteilungs- und Lagersysteme und

- die evtl. notwendige Anpassung militärischer Forderungen im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Genehmigungsverfahren für neue Kraftstoffe.

Ein großer Vorteil synthetischer Kraftstoffe ist das Enthalten derselben Kohlenwasserstoffe, wie bei zurzeit in Nutzung befindlichen Kraftstoffen auf Mineralölbasis. Damit verfügen sie auch grundsätzlich über die gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften. Eine Nutzung als Drop-In-Kraftstoff ist also durch Beimischung ohne Änderung bestehender Antriebssysteme und Logistik grundsätzlich möglich.

Aufgrund ihrer Reinheit sind synthetischen Kraftstoffen gewisse Additive beizumischen, die in Kraftstoffen auf Mineralölbasis durch deren vergleichsweise hohe Heterogenität bereits enthalten sind. Allerdings ist es ein großer Vorteil der Reinheit synthetischer Kraftstoffe, dass unerwünschte Bestandteile wie Schwefel- oder Stickstoffverbindungen ebenfalls nicht vorkommen. Dadurch wird u.a. das Erreichen gesetzlicher Abgasnormen wesentlich erleichtert.

Es gibt unterschiedliche Herstellungsverfahren für synthetische Flüssigkraftstoffe, die künftig parallel betrieben werden. Neben den seit einiger Zeit genutzten Biofermentationsverfahren („Biodiesel“) gibt es vermehrt sogenannte klimaneutrale Power-to-Liquid-(PtL-) Verfahren (“E-Diesel“). Dabei können durch neuartige Katalysetechniken und apparative Sektorenkopplungen die Wirkungsgrade von PtL‑Anlagen (ca. 60%) im Vergleich zur Photosynthese (ca. 30%) sogar höher sein. Da bei der Herstellung von E‑Diesel das vorher aus der Luft entnommene CO2 beim Verbrennungsprozess im Motor wieder freigesetzt wird, ist die Gesamt-CO2-Bilanz null und die Verwendung klimaneutral. Solche Kraftstoffe sind zurzeit im Zulassungsverfahren als Verbrennungsmotor- und Turbinenkraftstoff.

Inwieweit Hybridisierungsgrade und -techniken zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor eine Rolle für die Landmobilität spielen können, ist aus der folgenden Abbildung zu entnehmen. Je geringer die Masse und das Leistungsprofil eines mobilen Systems ist, desto eher wird eine Hybridisierung in Richtung Elektromobilität möglich. Zusätzlich ist auch die kontinuierlich steigende Anzahl und Leistung bordabhängiger und zusätzlicher externer Stromabnehmer zu berücksichtigen.

Ausblick

Kraftstoffresilienz hat als primär technisches Thema meistens wenig direkte Visibilität. Jedoch ist die wichtige Aufgabe, eine durchgehende Mobilität für alle Landfahrzeuge im jeweiligen Szenar sicherzustellen, Kern dieses Gestaltungsfelds. Damit trägt es dazu bei, entlang der im Fähigkeitsprofil der Bundeswehr abgebildeten Zwischenschritte 2023, 2027 und 2031 sukzessive, auch unter dem Gesichtspunkt der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die benötigten Landfahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus erscheint es lohnenswert, im Bereich der synthetischen Kraftstoffe weiter voranzuschreiten, um zum einen zusätzliche militärische Handlungsoptionen zu gewinnen und zum anderen auch der gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeit der Nachhaltigkeit angemessen Rechnung zu tragen ohne vom Grundsatz der SFP abweichen zu müssen.

Autoren und Abbildungen: Oberstleutnant i.G. Daniel Gerlach und Oberst d.R. Prof. Dr. Michael Faulde

[1] NATO Standard Engine Laboratory Test for Part 1: Gas Turbine Engines and Part 2: Diesel and Spark Ignition Engines

Noch mehr als jemals zuvor verkörpert die neue HX3-Generation den Gedanken einer Plattform sowohl für logistische als auch für taktische Einsatzszenarien. So wird der HX3 grundsätzlich in den Versionen 4×4, 6×6, 8×8 oder 10×10 verfügbar sein und sich durch eine noch größere Varianten- und Systemvielfalt auszeichnen. Seine klassische Rolle als Logistikfahrzeug lässt sich durch die Verfügbarkeit neuer Systeme wie dem vollautomatischen Wechselladesystem ALHS (Automated Load Handling System) oder dem verwindungsfreien Zwischenrahmen UTRS (Universal Torsion-Resistant Subframe) weiter steigern. Daneben ist der HX3 noch mehr als zuvor auch als Systemträger für komplexe Waffen- oder Radarsysteme geeignet. Hierzu zählen beispielsweise LKW-basierte Artilleriesysteme, die in den nächsten Jahren eine deutlich größere Bedeutung erlangen dürften. In Kombination mit dem neu entwickelten Artillery Truck Interface (ATI) kann der HX 10×10 in Zukunft als Standardbasis für verschiedene Artillerie-Lösungen oder ähnliche Waffensysteme verwendet werden.

Noch mehr als jemals zuvor verkörpert die neue HX3-Generation den Gedanken einer Plattform sowohl für logistische als auch für taktische Einsatzszenarien. So wird der HX3 grundsätzlich in den Versionen 4×4, 6×6, 8×8 oder 10×10 verfügbar sein und sich durch eine noch größere Varianten- und Systemvielfalt auszeichnen. Seine klassische Rolle als Logistikfahrzeug lässt sich durch die Verfügbarkeit neuer Systeme wie dem vollautomatischen Wechselladesystem ALHS (Automated Load Handling System) oder dem verwindungsfreien Zwischenrahmen UTRS (Universal Torsion-Resistant Subframe) weiter steigern. Daneben ist der HX3 noch mehr als zuvor auch als Systemträger für komplexe Waffen- oder Radarsysteme geeignet. Hierzu zählen beispielsweise LKW-basierte Artilleriesysteme, die in den nächsten Jahren eine deutlich größere Bedeutung erlangen dürften. In Kombination mit dem neu entwickelten Artillery Truck Interface (ATI) kann der HX 10×10 in Zukunft als Standardbasis für verschiedene Artillerie-Lösungen oder ähnliche Waffensysteme verwendet werden.