[Red.:] Ersterscheinung Juni 2021 im Mittler Report Verlag, Wehrtechnischer Report „Mobilität für Landstreitkräfte.

Um sich mit dem konzeptionellen Bedarf der Bundeswehr im Bereich Landmobilität im gesamten Aufgabenspektrum zu beschäftigen, ist es angezeigt, sich zunächst mit den Rahmenbedingungen zu befassen, die in der jüngeren Vergangenheit planungsleitend waren.

Wenn man sich diese vergegenwärtigt, wird auch klar, welche tiefgreifenden Änderungen die laufende Neuausrichtung der Bundeswehr mit sich bringt und was diese für die Ermittlung der konzeptionellen Bedarfe der Bundeswehr bedeutet.

Die Rahmenbedingungen der Vergangenheit

Die ausschließliche Ausrichtung der Streitkräfte auf Einsätze im erweiterten Aufgabenspektrum im Rahmen des Internationalen Krisenmanagements (IKM) bescherte der Bundeswehr Streitkräftestrukturen mit Verbänden und Einheiten, die darauf optimiert waren, dauerhaft Kontingente in festgelegter Größe und mit festgelegten Fähigkeiten in mandatierte Einsätze entsenden zu können. In sogenannten Stabilisierungseinsätzen/-operationen waren dabei unterschiedlichste Aufgaben zu erfüllen, welche von humanitärer Hilfeleistung bis hin zum erfolgreichen Führen eines hochintensiven Gefechts reichen konnten. Trotz dieser anzunehmenden Bandbreite einer möglichen Bedrohung war die Durchsetzungsfähigkeit dieser Kräfte begrenzt und insbesondere zu Beginn dieser Stabilisierungsoperationen standen Sicherungs- und Unterstützungsaufgaben für die parallel ablaufenden Missionen der Vereinten Nationen und staatliche oder nichtstaatlicher Hilfsorganisationen im Vordergrund.

Die Vorbereitung und Ausbildung der Einsatzkräfte folgte einem langfristigen Rotationsplan und entsprechend vollzog sich die Organisation der personellen Aufstellung der Einsatzkontingente. Unterschiede in den Einsatzkontingenten und deren Vorbereitung ergaben sich allenfalls durch Entwicklungen bzw. Lageänderungen in den jeweiligen Einsatzgebieten.

Materiell war diese Phase der Ausrichtung auf Stabilisierungsoperationen gekennzeichnet durch erhebliche Einsparungen im Verteidigungshaushalt durch das Einbringen der sogenannten „Friedensdividende“. Dies bedeutete, dass bis weit in die 2000er Jahre hinein notwendige Regenerationsprojekte für einzelne Landsysteme und ganze Flottenanteile innerhalb des Systems der Landmobilität zwar in der Regel planerisch berücksichtigt wurden aber aufgrund fehlender Finanzierbarkeit nicht verwirklicht werden konnten. Gleichzeitig wuchs der Druck, Landsysteme in die Streitkräfte einzuführen, die über ein höheres Schutzniveau für die Besatzung verfügen, insbesondere auch für Kräfte, die lediglich Sicherungs- und Unterstützungsaufgaben durchführen und hierfür zunächst nicht über geeignete geschützte Fahrzeuge verfügen konnten. Die Minimierung der Wahrscheinlichkeit von Verlusten eigener Kräfte war neben der geforderten Funktionalität bestimmend für die damals eingeführten Landsysteme. Hieraus entstanden die Fahrzeugkategorien der geschützten Führungs- und Funktionsfahrzeuge (GFF) und der geschützten Transportfahrzeuge (GTF).

Bild 1: Mit dem Allschutz-Transport-Fahrzeug Dingo von KMW begann 2000 die Ausstattung mit geschützten Führungs- und Funktionsfahrzeugen (GFF) (Quelle: Bw)

Bild 2: Der Zetros von Mercedes Benz ist der erste als geschütztes Transportfahrzeug (GTF) beschaffte Lkw der Bundeswehr (Quelle: Daimler)

Aufgrund der haushalterischen Rahmenbedingungen war es jedoch zu dieser Zeit nicht möglich, die Streitkräfte aufgaben- und strukturgerecht auszustatten. Stattdessen ging insbesondere die Beschaffung der GFF in aller Regel auf die Formulierung einsatzbedingter Sofortbedarfe (ESB) zurück. Das heißt, eine kurzfristige operative Bewertung der Bedingungen in den Einsatzgebieten lieferte die Vorgaben für die Beschaffung hinsichtlich Funktionalität und Stückzahl und wurde in der Folge unter hohem Zeitdruck umgesetzt.

Vielfach war es den für die Bedarfsdeckung zuständigen Stellen dabei kaum möglich, wesentliche Projektelemente vollständig umzusetzen, sodass beispielsweise die tatsächliche Einsatzreife der GFF erst hergestellt werden konnte, als diese bereits in den Einsätzen verwendet wurden. Zudem wurden aus den gleichen Gründen Ersatzteilvorräte nicht ausreichend konfiguriert. Sonderwerkzeugsätze wurden erst nachträglich realisiert. Das Herstellen der Befähigung militärischer Instandhaltungskräfte zur Durchführung der klassischen Feldinstandsetzung, also das Beherrschen aufwändiger Instandsetzungsarbeiten, erfolgte zum Teil mit jahrelanger Verspätung.

Aus dieser Lage ergab sich zusätzlich das Erfordernis, Firmenteams der Fahrzeughersteller vertraglich zu verpflichten, auch in Standorten im Ausland bzw. in den Einsatzgebieten Instandhaltungsleistungen zu erbringen, um die materielle Einsatzbereitschaft entsprechend den operativen Anforderungen aufrecht zu erhalten. Statt einer kontinuierlichen Beschaffungsplanung für einsatzwichtige Landsysteme wie GFF ergab sich ein stückweises, anlassbestimmtes Vorgehen entlang der über die Jahre eingebrachten ESB. Die daraus entstandene Fahrzeugflotte zum Beispiel der GFF 3 Dingo 2 weist deshalb erhebliche Unterschiede in den Varianten auf und ist bis heute im sich daraus ergebenden Nutzungsmanagement sehr aufwändig zu betreuen.

Alle mit Aufstellung und Ausbildung von Einsatzkontingenten beauftragten Anteile der Streitkräfte standen vor dem Dilemma, dass GFF und GTF nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung standen, um alle Verbände der Bundeswehr gleichzeitig und im erforderlichen Umfang auszustatten. Die aus diesem Zwang geborene Lösung hierfür war die Schaffung von Pools für Einsatzgerät, welches – dem Rotationsplan folgend – nach jeder Einsatzvorbereitung auf Ebene Bataillon bzw. Brigade an jeweils andere Verbände weitergegeben wurde. Dieses Poolgerät unterlag damit einem erheblich höheren Verschleiß als unter normalen Umständen und letzten Endes waren dadurch die Verbände einer steten materiellen Umgliederung unterworfen. Konzeptionell wurde dieser „Status Quo“ weiter zementiert, indem zwar die Strukturen der Landstreitkräfte materiell ausgeplant wurden, aber in Anerkennung der haushalterischen Einschränkungen durch Einführung von Stückzahlobergrenzen bindende Vorgaben für die Beschaffung von einsatzwichtigem Großgerät gemacht wurden.

Die bisherigen Ausführungen sind nicht im Sinne einer Abrechnung zu verstehen, sondern sollen exemplarisch deutlich machen, in welch schwierigem Umfeld die Entwicklung des Systems der Landmobilität stattfinden musste, als die Realität der Einsätze im Rahmen des IKM und der Kampf gegen einen überwiegend „asymmetrisch“ agierenden Gegner planungsleitend waren.

Der aktuelle Aufgabenbereich

Traurige Realität ist heute, dass zwischenstaatliche Konflikte wieder wahrscheinlicher geworden sind und eine zusätzliche sicherheitspolitische Herausforderung darstellen. Damit ergibt sich von selbst, dass die möglichen Einsatzszenare der Streitkräfte nicht nur zu erweitern waren, sondern dass nach Jahren der ausschließlichen Ausrichtung auf Einsätze im Rahmen IKM die umfassende Befähigung der Streitkräfte zur kollektiven Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) zurückzuerlangen ist und dass diese gleichzeitig mit der Befähigung zur Teilhabe am IKM vorzuhalten ist. Alle Fähigkeiten und Strukturen sind an der anspruchsvollsten Aufgabe, also der Befähigung zur kollektiven LV/BV, auszurichten und einsatzbereit zur Verfügung zu stellen.

Im Fähigkeitsprofil der Bundeswehr (FPBw) sind die sich daraus ergebenden Fähigkeiten beschrieben. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Szenar LV/BV werden in sogenannten Ressourcenverbünden die Fähigkeiten beschrieben, die beispielsweise innerhalb der Systemverbünde Bündnisverteidigung Land und Unterstützung Bundeswehr zur Erfüllung der damit einhergehenden Aufgaben und Teilaufgaben erforderlich sind. Dabei gilt die grundsätzliche Festlegung, dass die Aufgaben LV/BV und IKM aus der sogenannten „Grundaufstellung“ zu erbringen sind und das gewissermaßen als Ausnahme zusätzliche „Missionspakete“ gebildet werden, wenn die materielle Ausstattung der Grundaufstellung nicht ausreicht.

Um dies anschaulich zu verdeutlichen: Sondergeschützte handelsübliche Fahrzeuge sind in einer bestimmten Anzahl in der Grundaufstellung vorhanden, wenn sie zur Aufgabenerfüllung in allen Szenaren benötigt werden. Einsatzspezifisch können höhere Bedarfe entstehen, die dann in einem Missionspaket abzubilden sind. Grundaufstellung bedeutet aber auch, dass frühere Stückzahlobergrenzen keine Bedeutung mehr haben und dass alle Einheiten und Verbände aufgaben- und strukturgerecht ausgestattet werden müssen. Für das System der Landmobilität ergibt sich damit ein schrittweiser Aufwuchs, der den Umfang an Landsystemen nach gegenwärtigem Planungsstand bis 2031 um rund 50 Prozent anwachsen lassen wird.

Das Konzept „Landmobilität der Bundeswehr“

Auf diesen grundsätzlichen Vorgaben hat das durch den Generalinspekteur der Bundeswehr 2019 gebilligte Konzept „Landmobilität der Bundeswehr“ aufgesetzt und den einzuschlagenden Weg zur Modernisierung des Systems Landmobilität beschrieben. Es enthält zukunftsweisende und klare Vorgaben, die als „Leitplanken“ für den Aufwuchs und die dringende Regeneration der Landsysteme dienen. Im Folgenden sollen die vier im Konzept abgebildeten Gestaltungsfelder „Schutz“, „Trennung von Mobilität und Funktionalität“, „Kraftstoffresilienz“ und „Automatisierung und unbemanntes Fahren“ und deren konkrete Auswirkung bei der Ermittlung der konzeptionellen Bedarfe der Bundeswehr im gesamten Aufgabenspektrum eingehender betrachtet werden.

Schutz

Um Festlegungen für den Schutzbedarf von Landsystemen zu treffen, wurde im Konzept „Landmobilität der Bundeswehr“ eine Bedrohungsmatrix entwickelt. Sie berücksichtigt unterschiedliche Bedrohungsarten für Landsysteme innerhalb des Einsatzraumes und stellt diese der Dauer gegenüber, die das Landsystem der Bedrohung durchschnittlich ausgesetzt ist. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich das Verhältnis von Landsystemen mit Schutzbedarf zu ungeschützten Landsystemen bei etwa eins zu drei eingependelt hat, wobei sich naturgemäß Unterschiede zwischen den Systemverbünden ergeben, wie etwa innerhalb des Systemverbunds Bündnisverteidigung Land im Vergleich zur Basis Inland in Deutschland. Innerhalb der generischen Fahrzeugkategorie, zum Beispiel Lkw aller Zuladungsklassen (ZLK), wurde dann, abgeleitet aus den Strukturen der Ressourcen- und Systemverbünde, heruntergebrochen bis auf die Ebene des Trupps bzw. Einzelsystems ermittelt, wie viele Landsysteme mit welchem Schutzbedarf als konzeptioneller Bedarf für die planungsleitende Aufgabe LV/BV einzuplanen sind.

Bild 3: Geschützter Eagle IV auf dem Flughafen Bamako (Quelle: Bw/Sebastian Grünberg)

Bereits aus dieser generischen Betrachtung konnte abgeleitet werden, dass sich mit Blick auf die Zielerreichung für den Zwischenschritt 2 FPBw bis 2027 im Bereich der geschützten Fahrzeuge ein Mehrbedarf ergeben wird. Dieser Mehrbedarf ist parallel zu dem bestehenden Regenerationsbedarf für Bestandssysteme zu decken, denn es darf nicht übersehen werden, dass im Bereich der GFF große Flottenanteile bis 2027 bereits länger als zwanzig Jahre in der Nutzung sein werden. Insgesamt prognostiziert die Ermittlung der konzeptionellen Bedarfe ein Anwachsen des Umfangs des Systems Landmobilität um rund 20 Prozent bis 2027 und rund 50 Prozent bis 2031, jeweils bezogen auf den heutigen Umfang. Damit ist auch absehbar, dass sich der Beschaffungsschwerpunkt insgesamt von Landsystemen mit hohem Schutzbedarf hin zu solchen mit niedrigem Schutzbedarf bzw. ungeschützten Systemen verschieben wird, da eine Vollausstattung mit Landsystemen, die zur Abdeckung eines hohen Schutzbedarfs über passiven Schutz (insbesondere Panzerung) verfügen, finanzplanerisch derzeit nicht abbildbar sein wird.

Die besondere Herausforderung der Ausplanung lag also darin, festzustellen, in welchen Anteilen der Ressourcen- und Systemverbünde Landsysteme mit niedrigem Schutzbedarf bzw. ungeschützte Landsysteme aufgaben- und strukturgerecht eingeplant werden konnten. Dabei wurde auch eine Betrachtung von sogenannten Hochwertzielen durchgeführt, die aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Operationsführung einen hohen Schutzbedarf haben, obwohl sich dies aus der Bedrohungsmatrix nicht unmittelbar ableiten lässt.

Diese aufwändige Ermittlung der konzeptionellen Bedarfe, also die Fortschreibung des Systems der Landmobilität auf der Grundlage des FPBw, wurde am 26. Juni 2020 durch den Generalinspekteur der Bundeswehr als Grundlage für die weitere konzeptionelle Arbeit gebilligt. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich das Verhältnis von Landsystemen mit Schutzbedarf zu ungeschützten Landsystemen bei etwa eins zu drei eingependelt hat, wobei sich naturgemäß Unterschiede zwischen den Systemverbünden ergeben, wie etwa innerhalb des Systemverbunds Bündnisverteidigung Land im Vergleich zur Basis Inland in Deutschland.

Bewertet wurde außerdem, an welcher Stelle innerhalb der Ressourcen- und Systemverbünde Produkte der Bundeswehr Fuhrpark Service GmbH (BwFPS) aufgaben- und strukturgerecht zur Bedarfsdeckung herangezogen werden können. Neben rein handelsüblichen Fahrzeugen (hü) ist absehbar, dass handelsübliche Fahrzeuge mit militärischer Sonderausstattung (hümS) und handelsübliche Sonderfahrzeuge (hüSd) auch künftig einen wesentlichen Beitrag zur Deckung der Mobilitätsbedarfe innerhalb des Systems der Landmobilität leisten werden und dass dieser Beitrag über den reinen Ersatz der in den 80er und 90er Jahren eingeführten teilmilitarisierten (tmil) Fahrzeuge hinausgehen wird.

Zwischenzeitlich ist die weitere Konkretisierung der oben dargestellten Bedarfe angelaufen in Form einer projektbezogenen konkreten Betrachtung einzelner Materialplanungsobjekte (MPO) als Zielsystem für die Zwischenschritte 2 (2027) und 3 (2031) des FPBw. Dabei kann es sich um Landsysteme handeln, die bereits eingeführt sind, jedoch noch nicht in ausreichender Stückzahl zur Zielerreichung zur Verfügung stehen, oder um gänzlich neue Rüstungsprojekte.

Dem gegenüberzustellen ist die Entwicklung der Bestandssysteme auf der Zeitachse. In einer fortlaufenden Delta-Analyse ist dann im jährlichen Planungszyklus abzuleiten, welche Schritte der Bedarfsdeckung in welchem Umfang bis wann einzuleiten sind, um Fähigkeitslücken zu vermeiden und den erforderlichen Fähigkeitsaufwuchs zu gewährleisten. Die hiermit erzeugte Datenbasis wird im jährlichen Planungszyklus zur Auswertung herangezogen und regelmäßig zu aktualisieren sein.

Die Datenbasis selbst wurde erstellt und wird gepflegt mit dem Ressourcen Informations- und Planungssystem (RIPS), welches innerhalb der durch das FPBw vorgegebenen Strukturen die Ausplanung bis auf die Ebene des einzelnen Landsystems erlaubt. Durch zu vergebende Materialsondercodes lassen sich zahlreiche weitere Informationen einpflegen, wie beispielsweise der Schutzbedarf, über den das Zielsystem verfügt oder nach der Realisierung/Einführung verfügen soll. Alle abgeleiteten Maßnahmen zur Bedarfsdeckung haben sich grundsätzlich innerhalb der konzeptionellen Vorgaben zu bewegen oder werden in weiteren Iterationsschritten zu deren Anpassung und erneuten Billigung führen.

Bild 4: Logistische Transporte mit Standard-Wechselpritsche, verlastet auf Lkw (Quelle: Bw/Wilke)

Trennung von Mobilität und Funktionalität

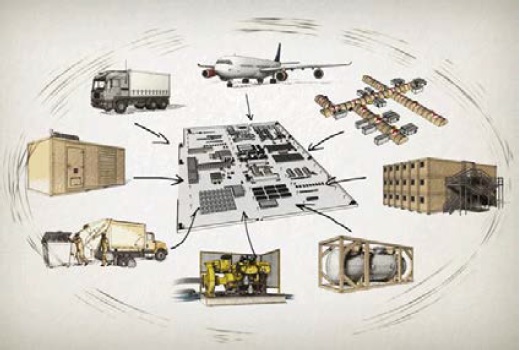

Die Trennung von Mobilität und Funktionalität ist ein in seiner Bedeutung vielfach unterschätztes und leider gelegentlich missverstandenes Gestaltungsfeld. Grundlegende Idee ist es, soweit möglich und sinnvoll, funktionsbestimmende Rüstsätze (Funktionalitäten) nicht fest in bestimmte Mobilitätsträger zu integrieren. Vielmehr ist dafür Sorge zu tragen, dass die Funktionalität auf standardisierten Ladungsträgern (zum Beispiel Standard-Wechselpritsche 10ft, 15ft oder 20ft) verlastet oder in einer Funktions-Containerhülle (10ft, 20ft) untergebracht bzw. integriert werden kann.

Damit ergibt sich der große Vorteil, dass die Funktionalität durch unterschiedliche Mobilitätsträger, so wie diese verfügbar sind, für den jeweiligen Auftrag als Ladung übernommen und an den vorgesehenen Einsatzort verbracht werden kann. Im Idealfall sind die auf Standard-Ladungsträgern verlasteten bzw. in Funktions-Containerhüllen untergebrachten Funktionalitäten dabei so beschaffen, dass es keiner weiteren spezifischen Anpassung der Mobilitätsträger bedarf, um diese aufnehmen zu können.

Die Trennung von Mobilität und Funktionalität zielt also ausschließlich darauf ab, der Truppe ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Nutzung ihrer Funktionalitäten und Mobilitätsträgern einzuräumen. So können beispielsweise Funktionscontainer auch mit hümS Fahrzeugen der BwFPS im Straßentransport befördert werden, obwohl diese an sich auf einem militarisierten Lkw zu verlasten wären, der höchsten Mobilitätsanforderungen genügt, um auch entlegene Einsatzstellen in schwierigem Gelände zu erreichen.

Sowohl in den aktuellen Projekten querschnittlicher militarisierter Lkw als auch bei den durch die BwFPS bereitgestellten Lkw ist das Prinzip der Trennung von Mobilität und Funktionalität konsequent umgesetzt. In der technischen Realisierung ist außerdem sichergestellt, dass auch bereits eingeführte Kabinen transportiert werden können.

Bild 5: Der von RMMV gelieferte MAN TGS 8×4 Abrollkipper zählt zu den handelsüblichen Fahrzeugen mit militärischer Sonderausstattung (hümS) (Quelle: Rheinmetall)

Damit das Prinzip voll zur Wirkung kommen kann, ist es zwingend erforderlich, dass eine möglichst große Anzahl von Funktionalitäten auf Standard-Ladungsträgern verlastet bzw. in Funktions-Containerhüllen untergebracht bzw. integriert wird. Hier haben die Streitkräfte noch einen langen Weg vor sich, die damit einhergehende Regenerationsplanung für funktionsbestimmende Rüstsätze wurde am 17. September 2020 angewiesen.

Absicht ist es, unter Berücksichtigung der Vorgaben des FPBw

- die bestehenden Rüstsätze (Rüstsatztypen) bzw. die damit verbundenen funktionalen Forderungen bezüglich ihrer Zukunftsfähigkeit zu bewerten,

- den Grundsatz der Trennung von Mobilität und Funktionalität wo immer möglich und unter Rückgriff auf standardisierte Ladungsträger (Standard-Wechselpritschen), Funktionscontainer bzw. Funktionscontainerhüllen zur künftigen Aufnahme bzw. Integration der Rüstsätze umzusetzen und

- unter Berücksichtigung des durch den Bedarfsträger für erforderlich gehaltenen Fähigkeitserhalts/-aufwuchses der Rüstsätze und der Mobilitätsträger (Lkw) die Umsetzung der Regeneration der Rüstsätze auf der Zeitachse zu priorisieren.

Die Bedarfe sollen mit dem diesjährigen Planungszyklus beginnend, also ab 2023, und dann in jährlichen Teilpaketen in den Planungsprozess eingebracht und realisiert werden.

Kraftstoffresilienz

Auch das Gestaltungsfeld der Kraftstoffresilienz beeinflusst die Überlegungen und Entscheidungen zu den konzeptionellen Bedarfen der Streitkräfte innerhalb des Systems der Landmobilität. Wie bekannt, erfolgt die Versorgung der Landsysteme mit Betriebsstoff entlang der Vorgaben der NATO-weit akzeptierten Single Fuel Policy. Die sieht – vereinfacht ausgedrückt – vor, dass Landsysteme in Krise und Konflikt mit Flugturbinenkraftstoff betrieben werden können müssen, welcher lediglich durch Zugabe von Additiven entsprechend aufbereitet wird.

Dies folgt dem Rational, dass die eingesetzten Luftfahrzeuge die Großverbraucher sein werden und damit bestimmen, welcher Treibstoff dann auch für die Landsysteme als Single Fuel zur Verfügung steht. Daraus ergibt sich das Erfordernis, dass Landsysteme in der Lage sein müssen, mit Betriebsstoffen zurecht zu kommen, bei denen der Schwefelgehalt bis zu 3.000 parts per million (ppm) betragen kann, also um ein Vielfaches höher ist als in handelsüblichen Dieselkraftstoffen, die der entsprechenden Euronorm genügen.

Das hat Auswirkungen auf die Gestaltung der Abgas- und Abgasnachbehandlungsnachsysteme der Landsysteme, denn die für die Umsetzung der Single Fuel Policy erforderliche Kraftstoffresilienz steht in Konkurrenz zu den gesetzlichen Vorschriften zur Luftreinhaltung, das heißt, den einzuhaltenden gesetzlichen Abgasnormen. Für Gefechtsfahrzeuge und militarisierte Lkw ist gefordert, dass diese ohne Einschränkung gemäß Single Fuel Policy betrieben werden können. Hierzu erforderliche Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Bau- und Zulassungsbestimmungen sind die natürliche und unumgängliche Folge.

Etwas schwieriger wird die Situation, wenn man an die vorangehend erläuterte Bedeutung des Anteils, der durch die BwFPS GmbH bereitgestellten hümS und hüSd Fahrzeuge denkt. Schließlich gilt hier für die Beschaffung der Grundsatz der Anmietung und Bereitstellung von handelsüblichen Fahrzeugen und Geräten. Damit stehen zunehmend nur noch Produkte zur Verfügung, deren Abgas- und Abgasnachbehandlungssysteme auf die Einhaltung der aktuellen Abgasnormen optimiert sind.

Damit sind unweigerlich Einschränkungen hinsichtlich der Kraftstoffresilienz beim Betrieb gemäß Single Fuel Policy verbunden, sodass gegenwärtig für diese Flottenanteile (im Schwerpunkt hümS) unter den zu erwartenden Einsatzbedingungen lediglich eine Mindestreichweite ohne funktionale Einschränkungen gefordert wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Gestaltungsfeld Kraftstoffresilienz weiter auswirken wird unter dem Aspekt einer künftigen Verwendung von synthetischen Kraftstoffen und den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben zur Verringerung von Abgasemissionen und Maßnahmen zur Nachhaltigkeit, denen sich die Streitkräfte nicht verschließen können und werden.

Automatisierung und unbemanntes Fahren

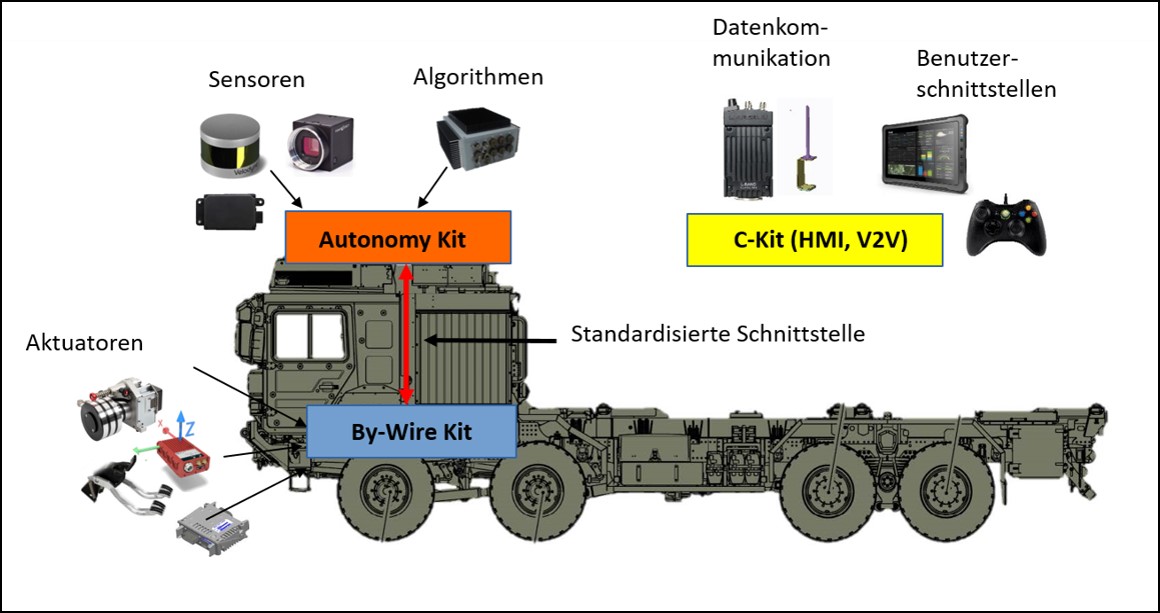

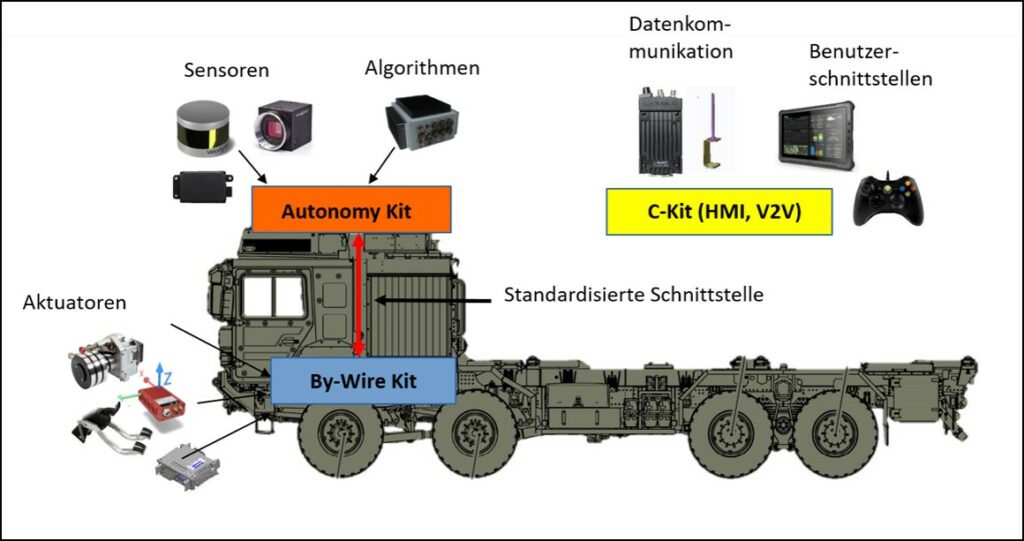

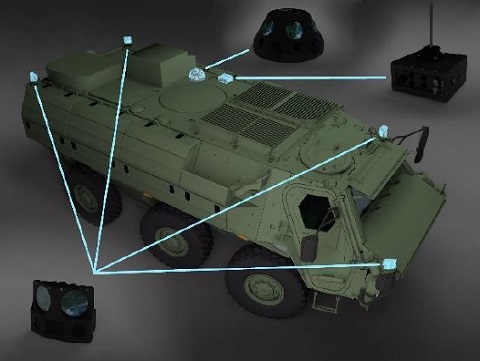

Automatisierung und unbemanntes Fahren ist ein Gestaltungsfeld, welches sich insbesondere auf die konzeptionellen Bedarfe in den Jahren ab 2027 ff. auswirken wird. Bis dahin soll in den Streitkräften eine Anfangsbefähigung geschaffen werden, die es ermöglicht, auf der Grundlage der laufenden F&T-Projekte, wie etwa dem Interoperablen Robotik Konvoi, querschnittliche militarisierte Lkw so auszustatten, dass bemannte Führungsfahrzeuge eine Reihe weiterer unbemannter gleichartiger Fahrzeuge führen können.

Neben der offensichtlichen Reduzierung des Gefährdungspotentials durch Einsparung von Besatzungen in der konkreten Einsatzsituation lässt sich durch den entschlossenen Ausbau dieses Gestaltungsfeldes im Optimalfall zumindest teilweise kompensieren, dass Dienstpostenumfänge in den Strukturen logistischer Leistungserbringer in der Domäne Unterstützung mit jenen in den übrigen Domänen Führung, Aufklärung und Wirkung konkurrieren müssen. Es ist davon auszugehen, dass zur Aufgabenerfüllung in der Domäne Unterstützung ein höherer Grad an Automatisierung zwingend notwendig werden wird.

Bild 6: Die elektronische Kolonne hat noch keinen Eingang in die Truppe gefunden (Quelle: Fraunhofer FKIE)

In den weiteren jährlichen Bedarfskonkretisierungen sind in den Ressourcen- und Systemverbünden die Einheiten und Teileinheiten zu identifizieren, in denen die Automatisierung eine Chance bietet, die logistische Leistungserbringung bruchfrei und mit insgesamt verringertem Personalbedarf sicherzustellen. Dabei darf nicht aus den Augen verloren werden, dass sich nicht jede logistische Aufgabe für eine Automatisierung anbietet und dass letzten Endes die konkreten Einsatzbedingungen diktieren, wo auf eine gut ausgebildete und selbständig handelnde Besatzung verzichtet werden kann und wo dieses ausgeschlossen ist.

Die Bewegung von Marschgruppen mit logistischen Fahrzeugen auf Hauptversorgungsstraßen ist sicherlich ein mögliches Szenar für einen gewissen Automatisierungsgrad im Gegensatz zur Wahrnehmung von logistischen Aufgaben innerhalb der Versorgungsdienste von verbrauchenden Truppenteilen, welche auch unter taktisch schwierigen Einsatzbedingungen zu erbringen sind. Neben der Identifikation von Einsatzmöglichkeiten automatisierter Landsysteme innerhalb von Versorgungsketten muss aber auch herausgearbeitet werden, ob durch die Einsparung von militärischen Kraftfahrern und Beifahrern tatsächlich Personal für andere Aufgaben eingespart bzw. freigesetzt werden kann oder ob dieses dann nicht – entsprechend höher qualifiziert – benötigt wird, automatisierte Landsysteme zentral zu steuern bzw. um diese überwachen zu können. Technisch bieten die bereits heute eingeführten bzw. zur Einführung heranstehenden modernen militarisierten Lkw auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten zur nachträglichen Implementierung von Steuerungskits, Sensorik und Aktuatoren, um diese Fahrzeuge nach erfolgter Einrüstung auch ohne Besatzung einsetzen zu können.

Bild 7: Der Probot V2 wurde vom Fraunhofer FKIE für seine Rolle als MULE getestet (Quelle: Fraunhofer FKIE)

Weiterentwicklung des Systems Landmobilität

Die Entwicklung des Systems der Landmobilität innerhalb der beschriebenen Gestaltungsfelder sowie die konkrete Umsetzung bzw. Realisierung der konzeptionellen Bedarfe in Rüstungsprojekte zur Sicherstellung des notwendigen Fähigkeitserhalts und -aufwuchses ist eine planerische Herkulesaufgabe. Sie fußt auf den Vorgaben des FPBw und leitet im Rhythmus der jährlichen Planungszyklen im Rahmen des Strategischen Fähigkeitscontrollings ab, welche Mobilitätsbedarfe in welcher Priorität und in welchem Umfang auf der Zeitachse zu decken sind. Selbstredend ist damit lediglich die planerische Voraussetzung geschaffen, das System Landmobilität so weiter zu entwickeln, dass die Zielerreichung in den Zwischenschritten des FPBw (2027 bzw. 2031) möglich ist. Dieses planerische Ergebnis lässt sich natürlich nur dann in die Tat umsetzen, wenn es gelingt, identifizierte Maßnahmen als Rüstungsprojekt auf den Weg zu bringen und zeitgerecht im erforderlichen Umfang zu realisieren. Trotz der eingeleiteten Trendwenden Personal und Material ist hier ein weiter Weg zu gehen und im Bereich der rüstungsinvestiven Ausgaben eine bis 2031 stetig steigende Finanzlinie unerlässlich.

Absehbar dagegen ist die planerische Herausforderung, das System der Landmobilität innerhalb der haushälterischen Rahmenbedingungen so fortzuentwickeln, dass verfügbare Finanzmittel entlang der ermittelten konzeptionellen Bedarfe zielgerichtet und zum größtmöglichen Nutzen eingesetzt werden.

Autor: Oberstlt i.G. Ralph Willi Jeroma, Referent in der Abteilung Planung des BMVg.