Dieser Artikel ist der Vierte von fünf einer Reihe, der im Informationsheft des Blauer Bund e.V. fortgesetzt wird. [Red]

Seit der Annexion der Krim durch Russland und den anhaltenden Kampfhandlungen im Osten der Ukraine ist die regelbasierte euroatlantische Friedens- und Stabilitätsordnung offen infrage gestellt. Diese „Rückkehr“ zwischenstaatlicher Konflikte stellt eine zusätzliche sicherheitspolitische Herausforderung unserer Zeit dar, die sich nicht zuletzt auch wesentlich auf den Charakter möglicher zukünftiger Einsatzszenare der Streitkräfte auswirkt.

Für die Bundeswehr bringt das nach Jahren der ausschließlichen Konzentration auf Einsätze im Rahmen des Internationalen Krisenmanagements (IKM) die Notwendigkeit mit sich, nun zusätzlich die umfassende Befähigung zur kollektiven Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) zurückerlangen zu müssen.

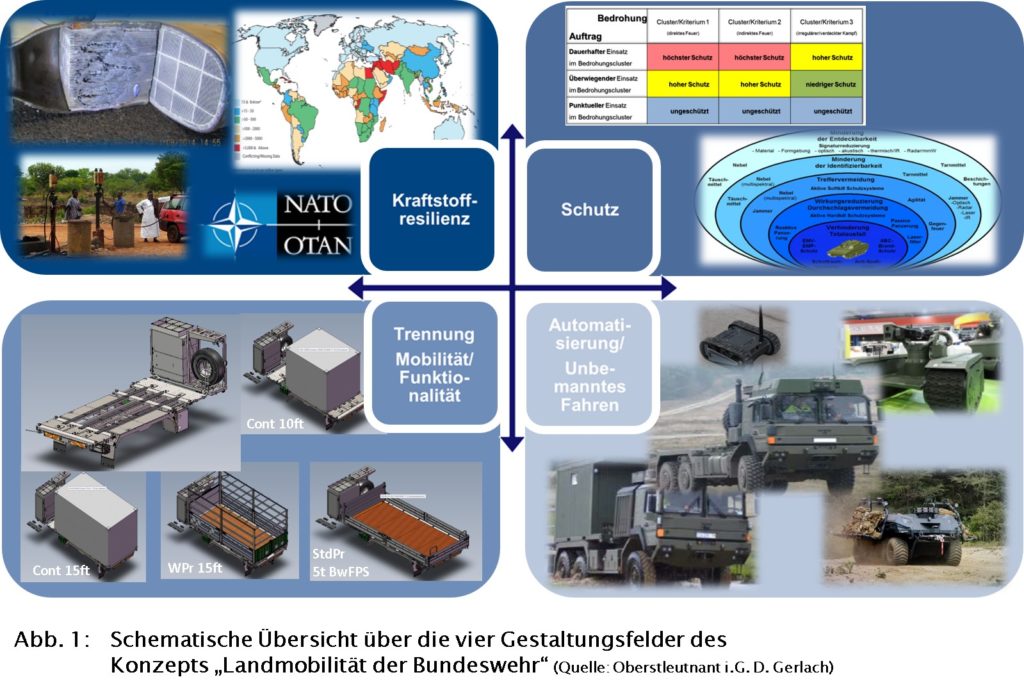

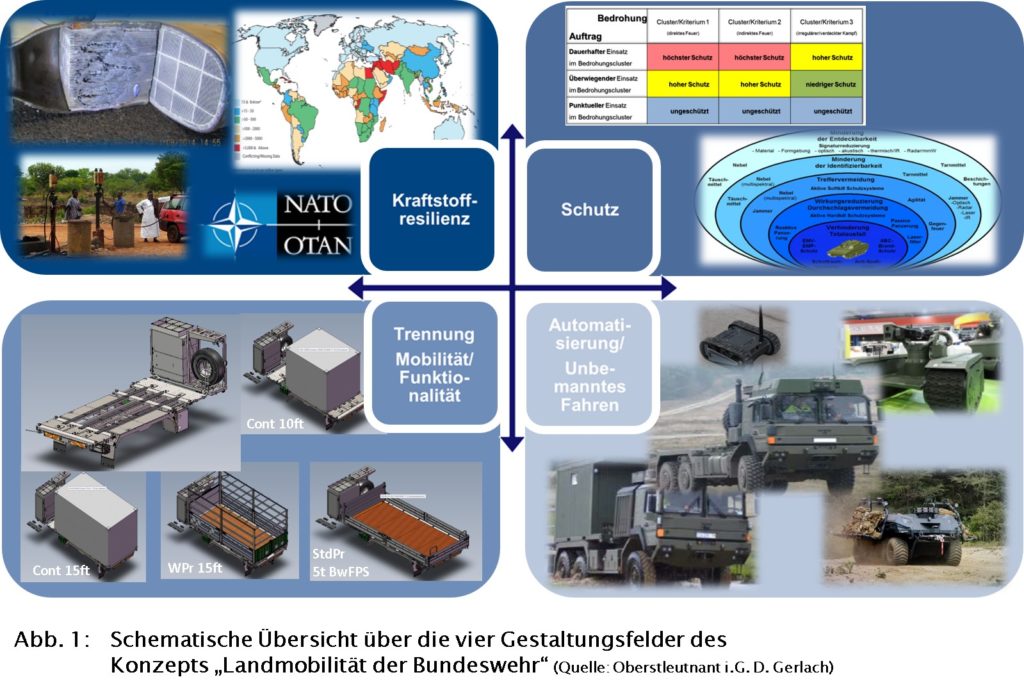

Dazu ist es erforderlich, diesen Charakter insbesondere bezüglich LV/BV zu analysieren und spezifische Anforderungen abzuleiten. Dabei hat in Bezug auf den Erfolg der Operationsführung insbesondere der Aspekt Schutz der Operation einen sehr bedeutenden Stellenwert. Eine wesentliche Fragestellung richtet sich dabei auf die Art und die Intensität der Bedrohung und damit verbunden auch auf die Frage, mit welchem Schutz dieser zu begegnen ist. Dies wird absehbar auch für die Landmobilität zu einem fundamentalen Umdenken führen. Mit dem Konzept Landmobilität der Bundeswehr wird zum einen der bisher erfolgreich eingeschlagene Weg der Modernisierung bruchfrei fortgesetzt und zum anderen werden zukunftsweisende und klare qualitative Vorgaben gegeben. Diese sind die Leitplanken für den notwendigen Aufwuchs und die dringende Regeneration – u.a. auch mit Vorgaben zur Ableitung einer sinnvollen Gewichtung von geschützten zu ungeschützten Fahrzeugen. Dem elementaren Stellenwert im militärischen Kontext angemessen, ist Schutz eines von vier Gestaltungsfeldern dieses Konzepts und Schwerpunkt dieses Artikels.

Begriff Schutz in Bezug auf Fahrzeuge

Militärische Fahrzeuge müssen einen nach Zweck, Risiko und Funktion abgestuften Schutzgrad aufweisen. Grundsätzlich sollte der Einsatz von Soldaten immer mit bestmöglichem Schutz erfolgen. Aus dieser singulären Überlegung heraus eine Vollausstattung der Bundeswehr mit geschützten Fahrzeugen abzuleiten, wäre jedoch aus mehreren Gründen nicht sinnvoll.

Zum einen sind die klassischen geschützten Fahrzeuge deutlich schwerer als die ungeschützten Varianten, was immer zu Lasten von Mobilität und Geschwindigkeit geht sowie regelmäßig einen höheren Verschleiß mit sich bringt. Auch die deutlich höheren Beschaffungskosten im Vergleich zu fähigkeitsbezogen gleichwertigen, ungeschützten Fahrzeugen machen schnell klar, dass eine Vollausstattung mit geschützten Fahrzeugen im Spannungsfeld der effizienten Nutzung von Ressourcen und auftragsgerechter Ausstattung nicht sachgerecht wäre.

Außerdem sind bei LV/BV neben rein konstruktiven Maßnahmen regelmäßig auch taktische Schutzmaßnahmen vorzusehen, welche die eigenen Wirkungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Fähigkeiten eines Gegners optimal zur Entfaltung bringen, um auf diese Weise das Schutzniveau der Fahrzeuge zu erhöhen. Es kommt demzufolge insbesondere bei LV/BV darauf an, unter anderem die eigene Wirkungsmöglichkeit mit hoher Priorität einzubeziehen. Der alte Grundsatz „Wirkung geht vor Deckung“ macht diesen bewährten Gedanken greifbar.

Schutz ist also als System sich ergänzender Maßnahmen und Mittel zu verstehen, das dem Erhalt der Handlungs- und Einsatzfähigkeit dient und so essentiell zur Landmobilität als wesentlicher Pfeiler in Landoperationen beiträgt.

Schutzbedarf

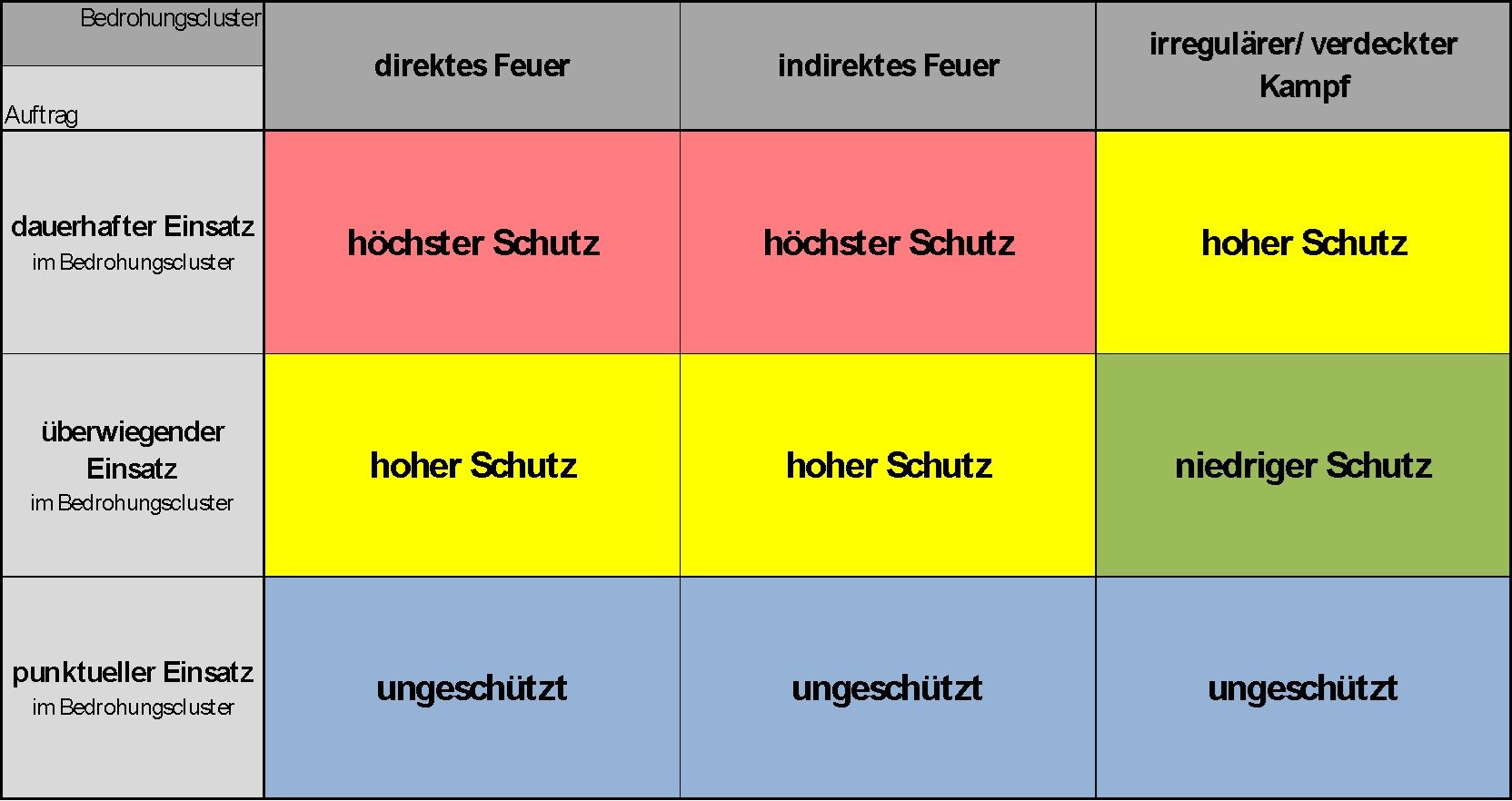

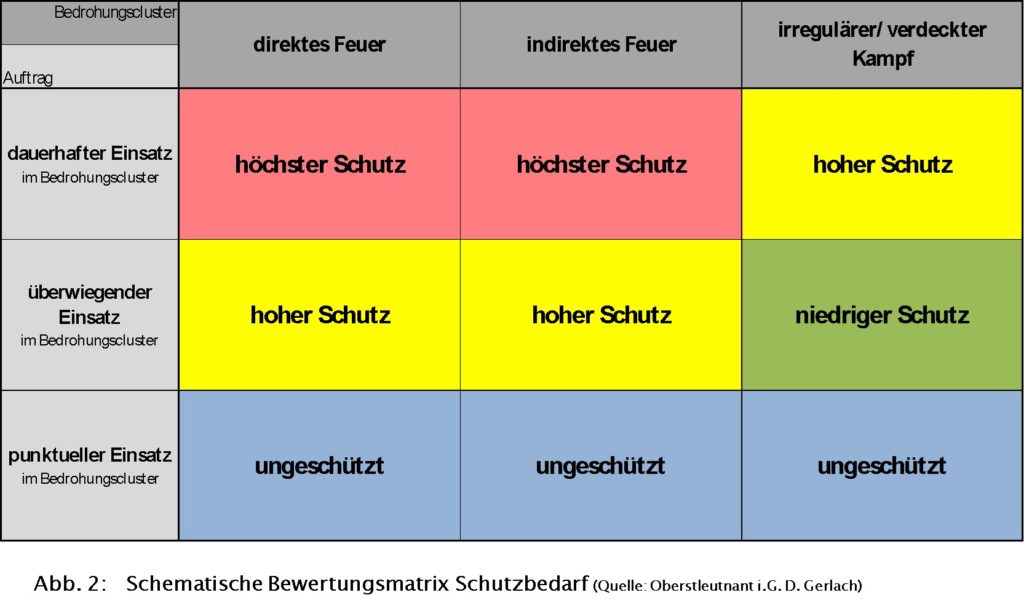

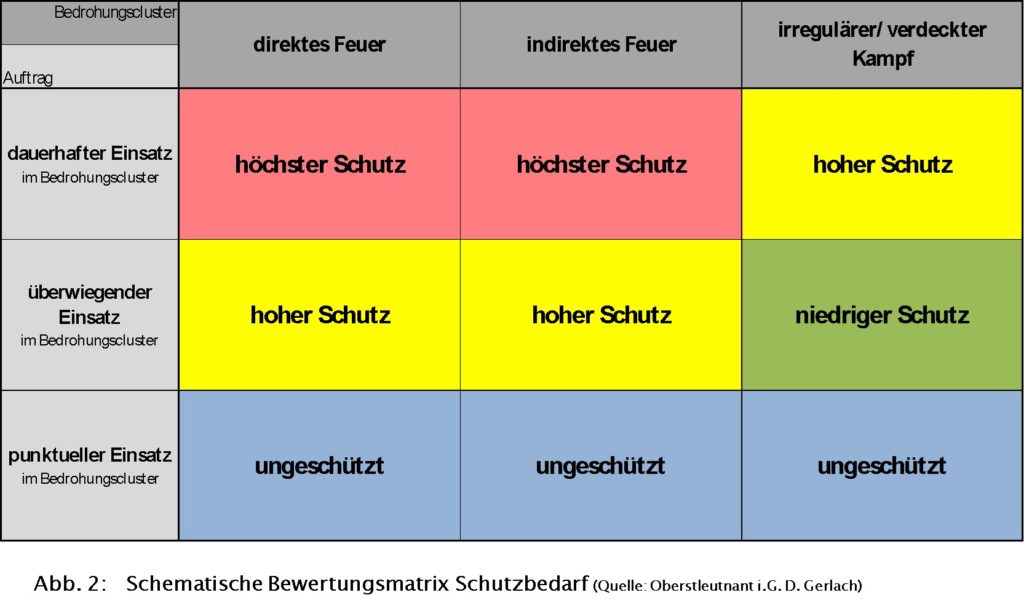

Für die LV/BV ergibt sich der Schutzbedarf aus dem konkreten Auftrag und der daraus abgeleiteten differenzierten Bedrohung. Die Ableitung erfolgt regelmäßig als Kombination der zu erwartenden Bedrohungsart (Bedrohungscluster) und der Einsatzdauer/-häufigkeit innerhalb dieses Bedrohungsclusters.

Der zu erwartende Zeitraum, in dem ein Fahrzeug einer spezifischen Bedrohung ausgesetzt ist, unterscheidet den dauerhaften, den überwiegenden und den punktuellen Einsatz der jeweiligen Kräfte im entsprechenden Bedrohungscluster. Ein dauerhafter Einsatz ist gegeben, wenn der Kernauftrag durchweg im angegebenen Bedrohungscluster erfüllt wird. Unter überwiegendem Einsatz ist zu verstehen, dass der Kernauftrag dazu zwingt, sich regelmäßig und für längere Zeit in dem angegebenen Bedrohungscluster aufzuhalten. Bei punktuellem Einsatz ist ein zeitlich eng begrenzter Aufenthalt möglich, aber nicht Teil des Kernauftrags.

Es sind grundsätzlich also die Fragen „Welcher Bedrohung bin ich ausgesetzt?“ und zusätzlich „Wie lange bin ich dieser Bedrohung ausgesetzt?“ zu beantworten. Daraus ergibt sich ein abgestufter Schutzbedarf von „höchstem Schutz“, „hohem Schutz“, „niedrigem Schutz“ bis „ungeschützt“.

Nach Ableitung des grundsätzlichen Schutzbedarfes ist zu entscheiden, welche Maßnahmen geeignet sind, um den ermittelten Bedrohungen angemessen zu begegnen und damit das notwendige Schutzniveau zu erreichen.

Schutzniveau

Schutzbedarfe können u. a. konstruktiv durch Maßnahmen gemäß den unterschiedlichen Schutzklassen nach dem NATO Standardization Agreement (STANAG) 4569 gedeckt werden. Dies ist die vermutlich gängigste Maßnahme, da es sich um passiven Schutz durch Panzerung handelt. Hierbei sind bezüglich der Schutzklassen ballistischer Schutz, Minenschutz und Schutz gegen Improvised Explosive Devices (IED) zu betrachten. Niedriger Schutz kann prinzipiell auch mit modularen Schutzelementen erreicht werden, während hoher und höchster Schutz in aller Regel eines integrierten Schutzansatzes bedarf.

Diese Panzerungsmaßnahmen sind jedoch bei weitem nicht die einzigen Maßnahmen zum Erreichen eines adäquaten Schutzniveaus, zudem sind sie meist sehr teuer und reduzieren aufgrund des vergleichsweise hohen Gewichts auch die Mobilität und die Zuladungsreserven für mögliche weitere Fähigkeiten. Die Agilität eines Fahrzeuges wird jedoch durch ein geringes Leistungsgewicht erreicht. Daher sinken bei unveränderten Leistungsdaten Agilität, Mobilität und Nutzlast, sobald die Masse durch Schutzkomponenten am Fahrzeug steigt. Für die Mobilität sind sowohl Aspekte einer Befahrbarkeit verschiedener Oberflächenprofile (z. B. Befahrbarkeit von (feuchten) Böden mit reduzierter Tragfähigkeit) als auch Einschränkungen bei der Verlegefähigkeit (z. B. hinsichtlich Größe und Gewicht) zu betrachten. Es geht beim Thema Schutz also auch um die möglichen Einsatzoptionen eines Fahrzeugs.

Ergänzend oder wenn das abgeleitete notwendige Schutzniveau nicht alleine durch Maßnahmen entsprechend STANAG 4569 systemverträglich erreicht werden kann, können weitere Schutzfaktoren zum Erreichen des erforderlichen Schutzniveaus beitragen. Diese sind bspw. Bewaffnung, aktive Schutzsysteme, Wirkmittelwerfer, (multispektrale) Silhouettenreduzierung, Schutzzeichen, Geländegängigkeit und taktische Verfahren.

Entscheidend für das Erreichen des angestrebten Schutzniveaus ist demzufolge das Gesamtsystem, das die konstruktiven Maßnahmen zur Härtung/Panzerung und alle weiteren auf die spezifische Bedrohung bezogenen Schutzfaktoren umfasst. Nur durch die unterschiedliche Gewichtung all dieser Aspekte zur Herstellung eines adäquaten Schutzniveaus der Landfahrzeugflotte ist die bestmögliche Ausstattung erreichbar.

Es bleibt festzuhalten, dass Wirkung und Auftragserfüllung bei LV/BV stets Vorrang haben, Risiken daher gegebenenfalls hinzunehmen sind. Ein angemessenes Schutzniveau hilft jedoch, diese Risiken deutlich zu reduzieren und damit wiederum zum Gesamterfolg beizutragen.

Gesamtsystem Schutz

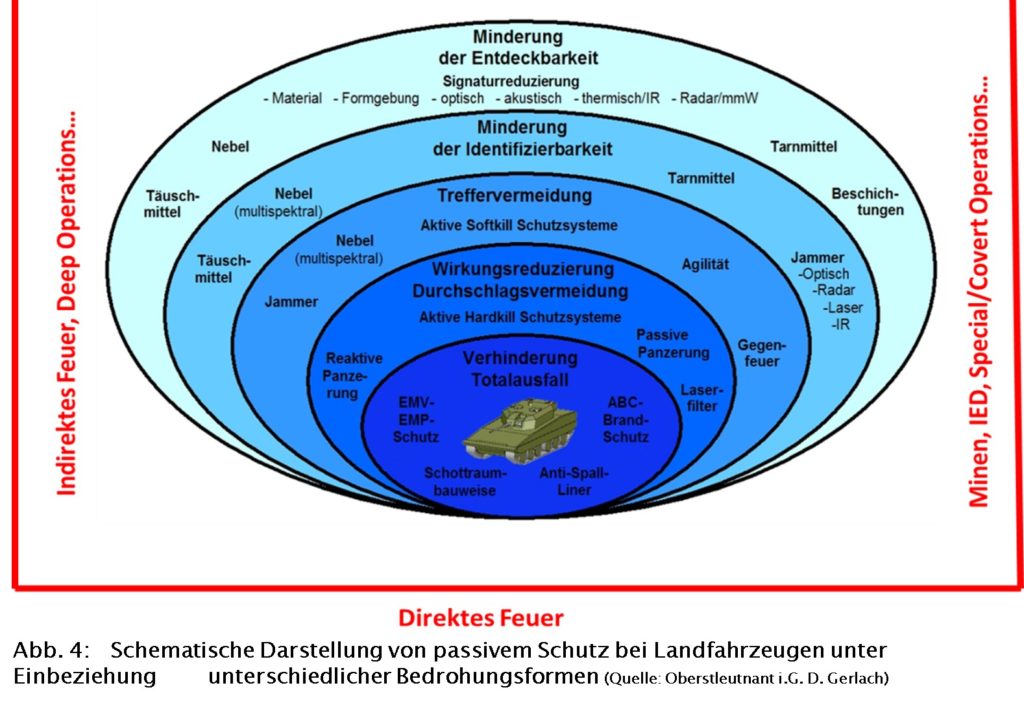

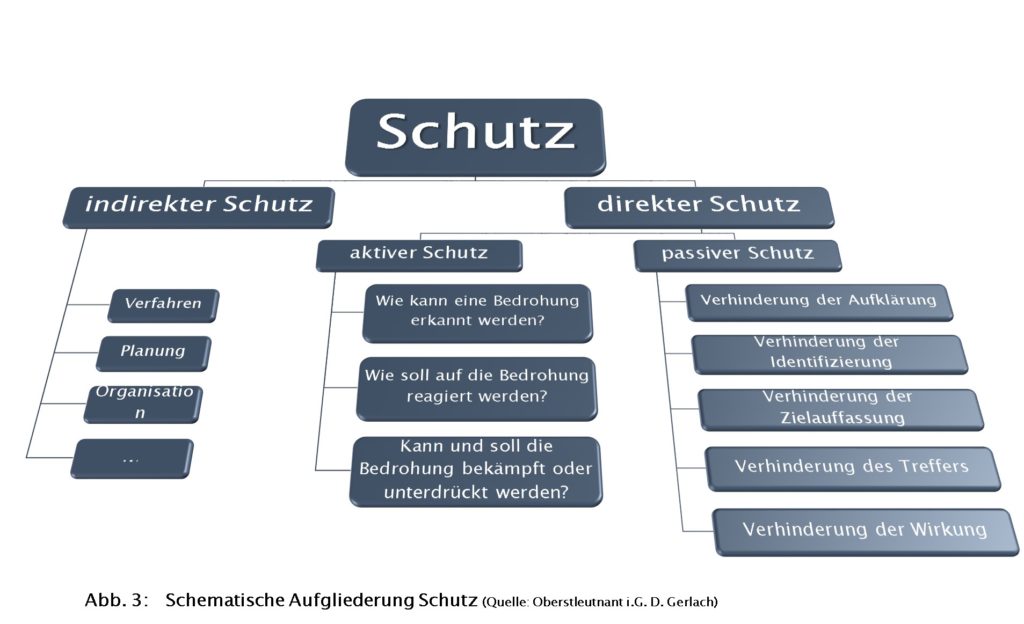

Unter Schutz sind alle Maßnahmen und Mittel zur Begegnung von Bedrohungen, insbesondere durch gegnerische Einwirkung, sowie zum Erhalt der eigenen Handlungsfähigkeit und der Einsatzfähigkeit eigener Kräfte und Mittel zu verstehen. Im Schwerpunkt sollen Aufklärung, Zielerfassung, Treffer, Durchschlag und Wirkung im getroffenen Ziel durch gegnerische Kräfte verhindert werden. Mögliche Kollateralschäden sind in die eigene Bewertung mit einzubeziehen. Der Schutzbedarf eigener Kräfte kann an der Führungs-, Aufklärungs- und Wirkungsfähigkeit möglicher Gegner gemessen werden. Schutz besteht somit aus einem integralen System von Maßnahmen in Abhängigkeit von und im Spannungsfeld zwischen Auftragslage und Bedrohung.

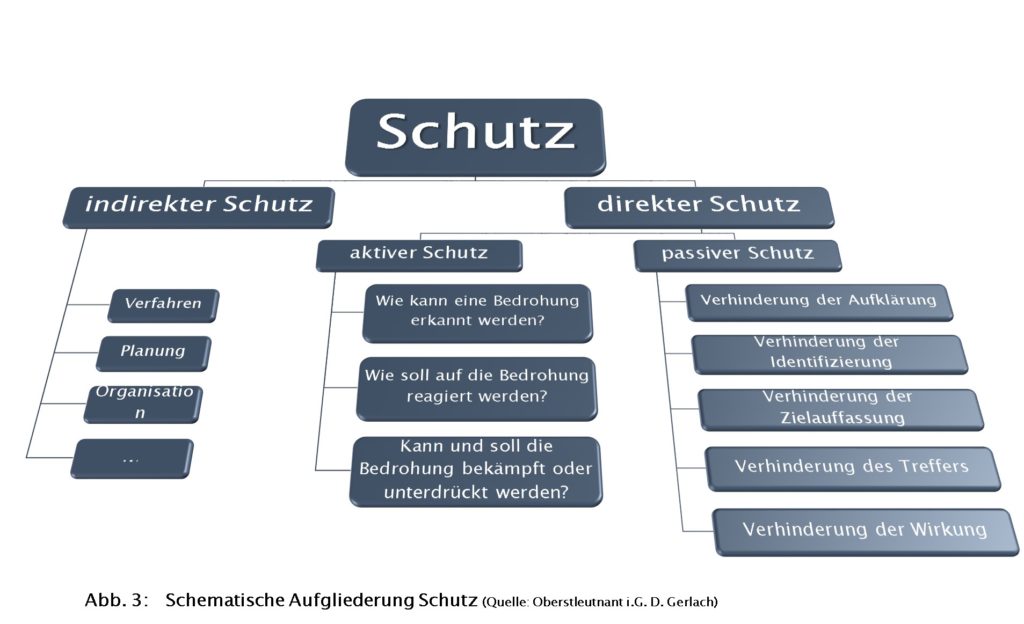

Dabei ist Schutz wie folgt zu differenzieren:

- Indirekter Schutz zielt auf Verfahren und organisatorische Maßnahmen, um das Auftreten einer Bedrohung schon im Vorfeld zu verhindern oder deren Wirksamkeit zu minimieren.

- Direkter Schutz besteht aus aktiven und passiven Schutzmaßnahmen bei vorhandenen Bedrohungen:

- Aktiver Schutz zielt auf Vorbeugung, Vereitelung oder Verhinderung von Maßnahmen gegnerischer Kräfte.

- Passiver Schutz hat die Eingrenzung der Wirksamkeit eines Angriffs bzw. seiner Folgen zum Ziel und wird vor allem durch Ausbildung, eine bedrohungs- und gefährdungsgerechte persönliche Schutzausstattung, taktische Beweglichkeit, materielle Schutzmaßnahmen (einschließlich geschützter Plattformen) und widerstandsfähige Infrastruktur erreicht. Er muss dort greifen, wo aktiver Schutz fehlt oder unwirksam ist bzw. nicht ausreicht.

Indirekter Schutz ist am wirksamsten, je höher die Ebene ist, die solche Rahmenbedingungen vorgibt. Strategisch können so langfristige und organisationsdurchdringende Maßnahmen greifen (bspw. durch Aus- und Weiterbildung). Auf taktischer Ebene werden diese Maßnahmen viel konkreteren Charakter haben, und zwar als unmittelbare, angemessene Antwort auf die vermutete Absicht des Opponenten, aber eben keine systemübergreifende Gültigkeit haben.

Besonders in einer auf Initiative zielenden Operationsführung sind auf allen Ebenen Maßnahmen des aktiven Schutzes grundsätzlich vorrangig gegenüber Maßnahmen des passiven Schutzes.

Die verschiedenen Maßnahmen von Schutz sind interdependent, bilden ein Gesamtsystem und sind deshalb umfassend zu betrachten.

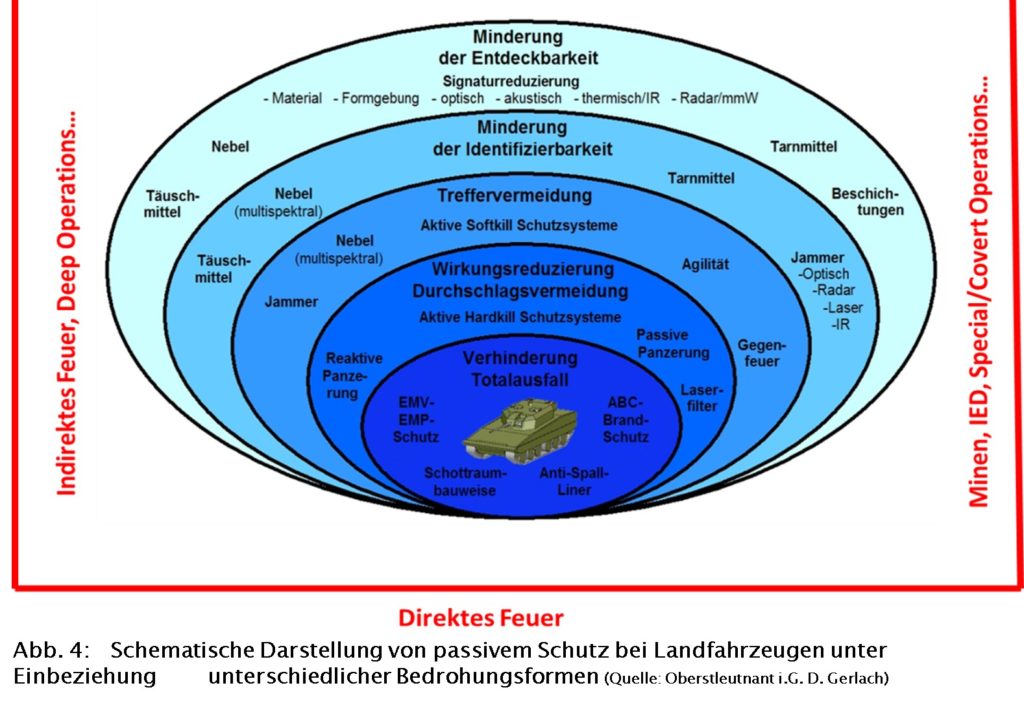

Landfahrzeuge können mit baulichen Elementen passiven Schutz gewährleisten, etwa in der Art eines Zwiebelschalenprinzips. Zuerst soll die Entdeckbarkeit und Identifizierbarkeit gemindert werden, da damit die Zielauffassung des Gegners erschwert wird. Falls es dennoch zur Auslösung eines kinetischen Penetrators – also klassisch zu einem Beschuss – gekommen ist, sollen sich treffervermeidende Komponenten schützend auswirken. Ist deren Erfolg nicht gegeben, muss die Wirkung vermindert, also am besten ein Durchschlag verhindert werden. Und als innerster Kern dieser Zwiebelschale bleibt, zumindest einen Totalausfall zu verhindern bzw. ein Überleben der Insassen und die weitere, wenn auch eingeschränkte, Nutzbarkeit des Fahrzeugs zu sichern.

Zielkonflikt Schutz und Mobilität

Um für Streitkräfte die bestmögliche Ausstattung auch bei Landfahrzeugen zu erreichen, gilt es ganz besonders, das Spannungsfeld zwischen Schutz und Mobilität auf der Suche nach Optimierungen im Auge zu behalten.

Schon bei der Konfiguration und späteren Konstruktion von Fahrzeugen stellt dieses vielleicht die größte technische Herausforderung dar. Ziel ist es, hohe Mobilität und bedrohungsgerechten, einsatzoptimierten Schutz des Fahrzeugs und seiner Besatzung in einem ausgewogenen Verhältnis zu vereinen. Wie aufgezeigt, benötigt passiver Schutz durch Panzerung regelmäßig viel Masse, was immer zulasten von Agilität, Mobilität und Nutzlast geht.

Daher ist es sinnvoll, Fahrzeugsysteme abgestuft und bestmöglich angepasst auf den vorgesehenen Einsatzzweck auszustatten. Dabei ist insbesondere unter Berücksichtigung des Familiengedankens auch die Möglichkeit zu betrachten, ungeschützte Fahrzeuge für den Betrieb Inland einzusetzen, die mit skalierbarem Schutz gehärtet oder – im Falle von LKW – darüber hinaus für den Einsatz mit geschützten Fahrerhäusern ausgestattet werden können.

Die Fähigkeit, sich gegen Angriffe zur Wehr zu setzen, ist neben Panzerung, Tarnung und dem Vermögen, sich gegnerischer Bedrohung durch eine hohe taktische Beweglichkeit zu entziehen, essentieller Bestandteil des Gesamtsystems Schutz. Folgerichtig muss auch die Bewaffnung beim Abwägen von Schutzmaßnahmen mit einbezogen werden.

Mit Priorität auf der Erfüllung des Kernauftrages sind die zur Wahl stehenden Maßnahmen effektiv auszubalancieren. Eine gezielte und gewichtete Kombination aller Mittel (bspw. Bewaffnung, aktive Schutzsysteme, Maßnahmen zur Silhouettenverkleinerung und taktische Verfahren) liefert demzufolge den bestmöglichen Beitrag zur Erhöhung des Schutzniveaus.

Eine Landmobilität, die dieses Verständnis des Gesamtsystems Schutz mit Leben füllt, leistet einen wichtigen Beitrag, dass Deutschland auch in Zukunft in der Lage sein wird, seinen sicherheitspolitischen Verpflichtungen gemäß Grundgesetz und auch innerhalb der verschiedenen Bündnisse, wie NATO und EU, angemessen nachzukommen.

Autor und Abbildungen: Oberstleutnant i.G. Daniel Gerlach, BMVg Plg II 5